乒乓球台前的每一次击球都是技术与策略的完美结合。对于零基础爱好者而言,发球的隐蔽性、接球的预判能力以及步法的灵活性构成了这项运动的三重核心挑战。掌握这些基础技能不仅能让新手快速融入对攻节奏,更能为后续进阶技术打下坚实基础。

一、发球:从旋转控制到战术布局

握拍方式直接决定发球质量。横拍选手建议采用"钳式握法",拇指与食指环绕拍柄,其余三指自然弯曲贴合拍面;直拍选手则需注意食指第二关节抵住拍面边缘,形成稳定杠杆支点。初学者常犯的错误是过度用力握拍,导致手腕灵活性下降,可通过持续30秒的松紧交替握拍练习改善。

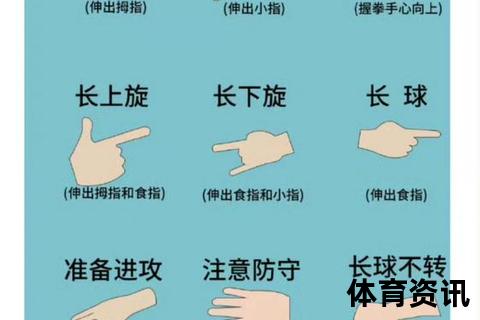

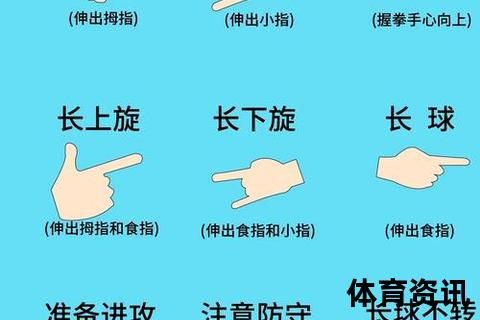

旋转制造需要理解拍面与球的接触轨迹。上旋发球要求拍面后仰30-45度,在球体4-7点钟方向由下向上摩擦;下旋发球则需保持拍面垂直,在8-10点钟位置向前下方切削。建议使用标注数字的练习球,观察其旋转轴心验证动作准确性。侧旋发球的进阶技巧在于身体重心转移——以右手持拍为例,发左侧旋时重心从右脚向左脚转移同时完成手腕内旋动作。

落点控制训练可采用"九宫格靶位法",将对方球台划分为3×3区域,要求连续10次发球命中指定区域。统计数据显示,职业选手发球平均速度达25m/s,业余爱好者初期可将目标设定在12-15m/s区间,使用手机测速软件实时反馈。

二、接发球:破解旋转的决策系统

预判体系建立始于观察对手站位。当对方靠近球台中线时,约有73%概率发出短球;若站位偏向侧边,则长球可能性提升至68%。持拍手的引拍幅度也是关键线索:大臂后摆超过30度通常预示强力旋转球。

旋转识别可通过球体飞行轨迹判断。上旋球呈现明显弧线且弹跳较高,接触己方台面后前冲明显;下旋球轨迹平直,着台后反弹高度降低约30%。建议使用"颜色标记法"训练:用不同颜色标记的球进行随机发球,要求练习者报出旋转类型后再接球。

接发球技术选择遵循"短球摆短,长球抢攻"原则。处理台内下旋球时,拍面需后仰60度向前上方轻托,触球瞬间手腕做"铲送"动作;应对急长上旋球则应快速退台半步,拍面前倾45度向前下方压挡。针对2023年国际乒联技术统计,顶级运动员接发球直接得分率已达21%,初学者可将目标设定在5%-8%的合理区间。

三、步法移动:空间覆盖的动态平衡

基础步法体系包含单步、并步、交叉步三种形态。单步适用于30cm内的短距离移动,重心保持在前脚掌;并步应对左右1米范围的来球,移动时双膝保持弯曲蓄力状态;交叉步用于大范围救球,需注意落脚时身体重心同步到位。日本青训体系的"影子训练法"值得借鉴:跟随教练手势进行无球移动,每日3组,每组5分钟。

重心控制存在典型误区:45%的初学者存在"挺腹"问题,导致移动迟缓。正确的预备姿势要求双膝弯曲120度,重心分布在双脚前掌,躯干前倾10-15度。可通过靠墙静蹲训练强化下肢力量,初始阶段以30秒为基准,逐步增加至2分钟。

节奏匹配训练可采用"音频引导法",根据节拍器声响调整移动频率。慢速节奏(60bpm)练习交叉步回防,中速(90bpm)进行正反手摆速衔接,快速(120bpm)模拟近台快攻场景。德国运动实验室数据显示,系统化步法训练可使击球到位率提升40%。

四、技术整合训练方案

建议每日进行20分钟专项循环训练:发球机定点供球(正手位、中路、反手位各30球)→多球接发球练习(10组不同旋转组合)→步法组合训练(并步接交叉步10次/组)。每周安排1次实战对抗,重点检验发球抢攻套路和步法复位意识。

常见瓶颈突破方面,63%的练习者在学习两个月后会出现"技术平台期"。此时需采用录像分析法,对比自身动作与标准示范的帧间差异,着重修正引拍幅度和击球时机。建议每两周拍摄10分钟训练视频进行技术复盘。

掌握这些核心技巧后,乒乓球爱好者可在3-6个月内建立完整的基础技术体系。值得注意的是,世界排名前50位的选手平均需要8.7年系统训练才能达到职业水准,业余练习者保持每周3次、每次90分钟的有效训练,两年内可达到业余中级水平。