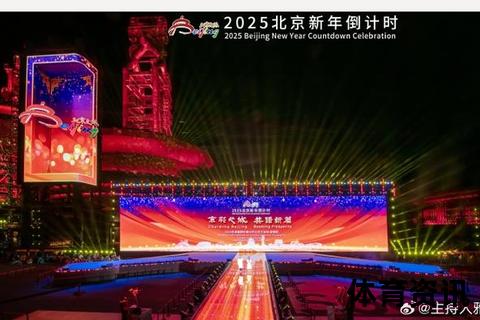

当2024年的最后十秒在倒计时中归零,北京首钢园的钢铁高炉、天津鼓楼广场的裸眼3D光影、河北正定古城的千架无人机阵列,通过实时连线将三地的欢呼声交织成一体。这场历史性的跨年活动,不仅是京津冀协同发展战略在文化领域的一次创新实践,更成为区域资源整合与体育文旅产业深度融合的标杆案例。

一、破冰与融合:协同战略下的首次联动

京津冀跨年倒计时的“三地同频”,源于区域协同发展十年积累的深厚基础。自2014年国家战略启动以来,交通、生态、产业等领域的合作已形成成熟机制,而文化协同则被视为深化合作的新突破口。此次跨年活动以“瓣瓣同心”为主题,主会场选址极具深意:北京首钢园承载着工业遗产转型与奥运遗产再利用的双重使命,天津鼓楼广场是近代中西文化交融的见证,河北正定古城则代表燕赵文化的千年根基。三地通过“工业+历史+民俗”的空间叙事,构建了多层次的文化对话场景。

从数据看,活动影响力远超预期:首钢园单日接待量突破15.7万人次,创年度客流新高;天津鼓楼广场通过3D投影技术吸引超10万市民参与;正定古城无人机表演视频网络播放量达2.3亿次。这些数字背后,是三地文旅资源的精准匹配与流量互导机制的初步成型。

二、体育基因与文化表达的创新碰撞

作为体育产业转型的典范,首钢园的跨年设计凸显“奥运遗产+”模式。四高炉改造的电视转播区、滑雪大跳台与光影秀的联动、非遗展区中冬奥冠军的互动,将体育元素无缝嵌入庆典。值得注意的是,活动特别设置冰雪主题体验区,与2025年哈尔滨亚冬会形成呼应,推动“后冬奥时代”的冰雪经济向区域协同延伸。

天津分会场则巧妙融合传统体育与现代科技。常山战鼓与武术表演展现燕赵武风,而裸眼3D技术呈现的航海、航天元素,隐喻着天津作为体育装备制造基地的产业优势。这种“传统竞技精神+现代体育科技”的双向表达,为体育文旅产品开发提供了新思路。

三、科技赋能下的文化共同体构建

三地会场的科技应用各具特色却内在统一:首钢园以工业遗址为幕布,通过增强现实技术重现炼钢流程,将“硬核工业”转化为美学符号;正定古城运用千架无人机组成动态地标矩阵,实时生成京津冀协同发展十年成果图景;天津鼓楼的跨时空直播技术,则打破物理边界,让三地观众共享“即时沉浸感”。

这些技术手段不仅提升活动感染力,更搭建起区域文化数据库的雏形。例如首钢园功碑阁、天津世纪钟、正定长乐门的数字化建模,未来可转化为文旅IP开发的基础素材,为体育赛事与文化活动的融合提供数据支撑。

四、从节庆联动到产业协同的跃迁

此次活动开创的“三地共办、流量共享、品牌共建”模式,正在催生新的产业机遇。据天津市文旅局透露,2025年京津冀将联合录制春晚、整合冰雪资源推出跨区域滑雪通票、共建老字号年货集市。这种从“单点活动”向“系统生态”的升级,标志着协同发展进入深化运营阶段。

在体育产业维度,三地的互补性尤为突出:北京拥有国际赛事运营经验与科技研发能力,天津具备装备制造与港口物流优势,河北则坐拥太行山-燕山冰雪资源带。此次跨年活动中,首钢园“科幻+体育”的场景试验、正定古城“非遗+竞技”的展演模式,均为区域体育产业链的协同创新提供样本。

五、挑战与展望:协同发展的可持续路径

尽管首秀成功,但长效机制的建立仍需突破三重壁垒:其一,政策协同方面,需建立跨区域文旅收益分配机制,避免“虹吸效应”;其二,产业对接方面,应加快制定统一的冰雪运动安全标准、文旅产品质量认证体系;其三,文化认同方面,需通过更多常态化互动项目强化“京津冀共同体”意识。

展望未来,随着2025年亚冬会临近,京津冀或可探索“大型赛事+文化节庆”的复合模式。若能将会场联动机制延伸至赛事转播、票务系统、衍生品开发等领域,将真正实现“文体旅商”的一体化运营,为全国区域协同发展提供可复制的范式。

这场跨越地理界限的迎新盛典,如同永定河串联起的京津冀大地,既有历史长河的深沉积淀,亦奔涌着协同创新的时代浪潮。当三地群众共同喊出“新年快乐”时,他们不仅是在庆祝时间更迭,更是在见证一个区域命运共同体的生动实践。