旋转球是乒乓球赛场上的无形杀手,掌握其运行规律如同掌握破译对手战术的密码。当球体在空气中划出诡异的弧线时,只有精准判断旋转方向并运用科学方法回击,才能在电光火石间逆转攻防局势。

一、旋转的本质与判断要诀

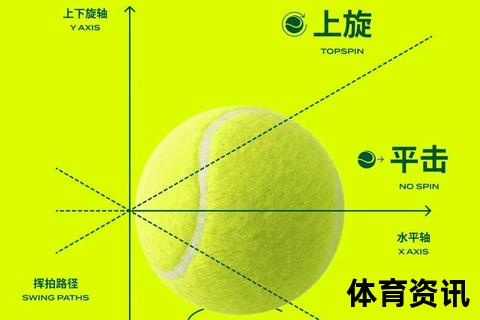

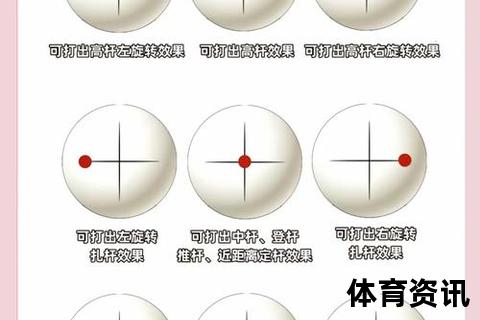

乒乓球旋转本质是球体表面空气流速差异产生的马格努斯效应,旋转轴心方向决定球路轨迹。专业选手通过观察发球瞬间的拍面角度(后倾约30°为下旋,前倾约45°为上旋)、挥拍轨迹(纵向挥动形成上下旋,横向摩擦产生侧旋)以及触球部位(中下部多为下旋,中上部常为上旋)三重维度判断旋转类型。例如张继科标志性逆旋转发球,其肘关节高度与拍面侧向摩擦轨迹是识别关键特征。

实战中可通过球体标识追踪法:观察球体商标在飞行中的移动规律,顺时针旋转为下旋,逆时针则为上旋。侧旋球落地后会产生明显侧向弹跳,右侧旋向接球者左方偏移,左侧旋则向右偏移。

二、基础旋转应对技术图谱

1. 逆接法体系

2. 顺接法体系

三、复合旋转处理进阶方案

1. 混合旋转拆解

面对右侧下旋球时,采用45°斜向搓接:拍面方向调整至对手正手大角,向前右下方发力。伊藤美诚的兜拐技术在此类场景中,通过拍头加速3倍于拍柄的角速度,将旋转能量转化为过网弧线。

2. 旋转对冲技术

四、动态调节与战术组合

1. 力度调节模型

根据旋转强度动态调整发力比例:弱旋转采用主动发力(自身发力占70%),强旋转使用借力技术(借力比例达60%)。例如接40转/秒强下旋时,搓接发力需增加30%前送力量。

2. 空间压制策略

五、顶尖选手技术解码

马龙的复合旋转处理链包含三个技术模块:首先是拍面角度微调(±5°范围),其次是身体重心升降调节(幅度20厘米),最后是触球瞬间手腕抖动(频率达8次/秒)。这种三维调节体系使其接发球直接得分率达到18%。

张继科的逆旋转应对程序展现独特力学特征:接球时持拍手肘部高度降低10厘米,前臂旋转角速度增加50%,通过改变力臂长度实现旋转对冲。

掌握这些核心技术需要200小时以上的专项训练,建议采用三阶段进阶法:初期用多球训练建立动作定型(每天500次),中期结合发球机进行旋转识别(每周10小时),后期通过实战录像分析完善细节(每月20场模拟赛)。科学的训练周期配合生物力学分析,可使旋转应对成功率提升65%以上。