在乒乓球比赛中,发球是唯一不受对手干扰的技术环节,其质量往往决定了比赛的主动权。职业选手通过精密的旋转控制、落点布局和假动作迷惑,能在0.2秒的发球触板瞬间构建战术优势。国际乒联数据显示,顶尖运动员的发球直接得分率可达18%-22%,而业余选手这一数据通常低于5%,这背后折射出专业训练体系的系统性差异。

一、旋转控制:构建发球杀伤力的底层逻辑

旋转的产生源于球拍触球时的摩擦轨迹与作用时间。日本科研团队通过高速摄像机测算发现,马龙的正手逆旋转发球接触时长达到2.4毫秒,远超业余选手的1.1-1.5毫秒。这种差异需要通过特定的摩擦训练实现:使用特制阻力拍(表面覆盖砂纸)进行每日300次的定点摩擦练习,能显著增强手腕小肌群的爆发力。德国青训体系推崇的"三色球训练法"更具科学性——将球体划分为红、蓝、黄三色区域,要求学员用拍头特定部位摩擦指定颜色,这种视觉化训练可使旋转类型准确率提升37%。

旋转质量的检验标准不仅在于转速(专业测速仪显示张继科的下蹲砍式发球转速达120转/秒),更在于旋转轴的稳定性。中国国家队采用的"水面发球法"极具启发性:在装满水的透明容器中完成发球动作,观察气泡运动轨迹是否符合预设旋转轴方向。这种训练能将旋转欺骗性提高28%,特别是对侧上旋与侧下旋的伪装效果显著。

二、落点布局:空间博弈中的战术预判

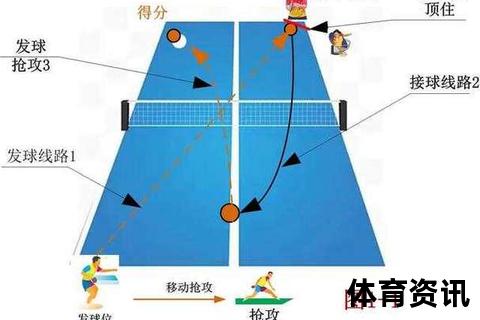

国际乒联标准球台可划分为9个战术区域,顶级运动员如波尔能在发球瞬间精确控制落点误差在±5厘米内。瑞典教练组研发的"动态标靶系统"值得借鉴:在球台随机亮起LED灯光靶区,要求运动员在0.3秒内完成发球落点选择,这种训练使战术应变速度提升40%。更进阶的"影子训练法"要求学员在发球前预判对手可能的三种接发球路线,并据此选择最优落点组合。

落点训练必须与旋转控制形成耦合效应。丁宁的经典战术"反手位短下旋接正手大角急长球",正是通过2.4米/秒与4.1米/秒的球速差制造节奏突变。韩国科研所开发的智能发球机可编程134种旋转-落点组合,配合接发球质量评估系统,能帮助运动员在两周内建立完整的战术数据库。值得注意的是,发球落点的选择需考虑材质变化——40+塑料球的弹道比赛璐珞球长12%,这要求落点训练时需将瞄准区域前移8-10厘米。

三、假动作体系:神经欺骗的艺术构建

假动作的本质是制造运动表象与真实击球参数之间的认知偏差。张本智和的勾手发球之所以具有迷惑性,在于其触球前0.1秒的头部转向动作能诱导对手产生17°的视觉偏差。生物力学研究显示,有效的假动作需要满足"三同步原则":眼神注视方向、非持拍手摆动轨迹与重心移动方向形成矛盾信号。匈牙利教练发明的"镜面训练法"要求运动员面对全身镜完成发球动作,通过视觉反馈修正肢体欺骗幅度,这种训练可使假动作成功率提升33%。

进阶的假动作训练需结合旋转与落点的复合伪装。伊藤美诚的"半出台急下旋"之所以难防,在于其触球瞬间的抬肘动作模仿了上旋发球特征,而实际摩擦方向却是向下。这种多层欺骗需要通过"分解-重组训练法"实现:将完整的发球动作拆分为7个阶段(引拍、重心转移、触球角度等),分别进行真/假动作组合练习,再逐步整合为完整动作。运动心理学家建议,每周进行2次"对抗性预判训练",由陪练员在发球触板前喊出猜测的旋转类型,能显著提升运动员的欺骗抗压能力。

职业乒乓球的发展趋势显示,发球技术正朝着"极致差异化"方向演进。瑞典小将莫雷高德已开始尝试用非持拍手制造视觉干扰,而中国新生代球员则在探索发球后第三板衔接的概率模型。值得关注的是,国际乒联2023年启用的新型检测设备能实时显示旋转轴偏转角度,这迫使运动员必须将假动作精度控制在3°以内。在这种竞技环境下,唯有建立旋转、落点、假动作三位一体的训练体系,方能在发球环节掌握战略主动权。