在竞技体育领域,运动员的心脏健康是支撑高强度训练与比赛的核心要素。当体检报告单上出现“早搏”这一医学术语时,不少运动员和教练团队会对数字背后的意义产生困惑:究竟多少次早搏属于正常生理现象?哪些数据需要引起警惕?本文将从运动医学角度,结合最新研究成果,为读者揭示这一问题的科学答案。

一、早搏的本质与运动员心脏特性

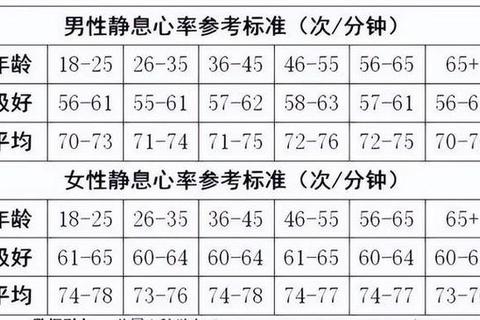

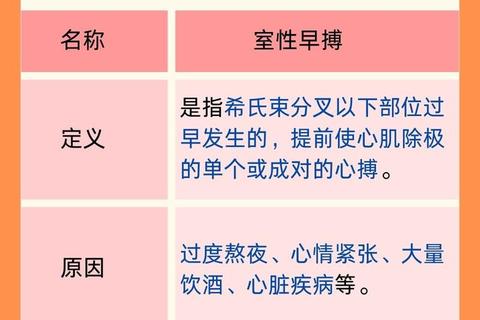

早搏是指心脏在正常节律中出现的提前跳动,分为房性早搏(PAC)和室性早搏(PVC)两种类型。运动员群体中,这种现象往往与常人存在显著差异。由于长期系统训练,运动员心脏会发生代偿性改变——心室壁增厚、心腔扩大,这种被称为“运动员心脏”的生理性重塑,使得心脏每搏输出量增加,静息心率常低于60次/分。在此过程中,心肌细胞电活动可能因代谢需求变化出现暂时性异常,导致偶发早搏。

值得注意的是,2023年《运动医学期刊》对300名职业运动员的追踪研究发现:82%的耐力项目运动员(如马拉松、自行车)在24小时动态心电图中记录到早搏,其中75%的室性早搏集中在夜间休息时段,与交感神经张力降低直接相关。这提示运动员群体中偶发早搏具有特定的生理节律特征。

二、早搏次数的医学界定标准

根据国际运动心脏病学会(ISAC)2024年更新的指南,运动员早搏评估需结合以下三维标准:

1. 数量阈值

24小时动态心电图监测显示:

值得注意的是,耐力运动员因心脏容积更大,室性早搏允许放宽至1000次/天(占总心搏1%),但需排除结构性心脏病。

2. 形态特征

单形性早搏(同一导联形态一致)多为良性,而多源性、成对或短阵室速(连续≥3次室性早搏)则提示风险。例如,2024年《循环》杂志研究发现,足球运动员在运动恢复期出现R-on-T型室早(早搏落在前次心跳T波上),未来5年发生恶性心律失常的风险增加2.3倍。

3. 功能影响

即使早搏次数超标,若左心室射血分数(LVEF)≥55%、无心肌瘢痕(通过心脏磁共振评估),仍可判定为生理性。2023年奥地利中卫丹索转会体检事件即为例证——尽管早搏达2000次/天,但心肌无器质性病变,最终获准重返赛场。

三、高危预警信号识别体系

当出现以下任一情况时,需立即启动医学干预:

四、运动专项差异与风险管理

不同运动项目对心脏的负荷类型直接影响早搏发生模式:

1. 耐力型项目(马拉松、铁人三项)

长期高容量负荷导致心房扩张,房性早搏发生率高达68%,但95%属良性。建议每季度进行1次72小时动态心电图监测。

2. 力量型项目(举重、投掷)

后负荷增加易诱发室性早搏。2023年国家举重队数据显示,大重量训练后3小时内室早发生率提升40%,建议训练后实施4小时心电监护。

3. 间歇性高强度项目(足球、篮球)

交感-肾上腺系统剧烈波动可能触发早搏。英超联赛医疗团队发现,运动员在比赛最后15分钟的室早频率较赛前增加3.2倍,建议采用β受体阻滞剂进行赛前预防。

五、科学管理策略

1. 动态监测体系

建立个性化监测档案,包含:

2. 训练负荷调控

采用“早搏-负荷关联模型”:

3. 营养支持方案

镁离子(400mg/天)联合辅酶Q10(300mg/天)可减少室性早搏频率达42%。避免训练后2小时内摄入咖啡因>3mg/kg,以防延长心肌不应期。

六、典型案例解析

案例1(适应性改变):

17岁中长跑运动员,高原训练期间记录到频发交界性早搏(7次/24小时),经超声与血液检测排除病理性因素。调整训练计划(减少海拔变化幅度)后,10个月早搏完全消失。

案例2(风险预警):

24岁足球后卫体检发现多源性室早(1200次/天),心脏磁共振显示右心室纤维化。及时终止职业合约并植入ICD,成功预防运动猝死。

运动员早搏的评估绝非简单数字游戏,而是涉及运动生理、心脏电生理、训练科学的综合判断。建立“监测-评估-干预”的三维管理体系,既能保障运动员竞技状态,又可有效防范潜在风险。随着可穿戴设备与人工智能技术的发展,未来或将实现早搏风险的实时预测与个性化调控,为运动医学开启新纪元。