当篮球与人体美学相遇,肌肉线条成为竞技场上的无声宣言。

肌肉——球场上的第二语言

在NBA赛场上,肌肉不仅是力量的象征,更是技术与美感的载体。从勒布朗·詹姆斯雕塑般的背阔肌,到扬尼斯·阿德托昆博充满张力的四肢,球员的肌肉形态早已超越竞技功能,演变为一种视觉艺术。本文将深入探讨NBA球星肌肉雕刻背后的科学逻辑、美学表达与文化意义,揭开力量与艺术交织的独特魅力。

一、从功能到美学:NBA肌肉的进化史

1. 早期篮球:实用主义的肌肉哲学

20世纪50-70年代,球员更注重耐力与灵活性,肌肉训练以功能性为主。例如比尔·拉塞尔通过自重训练强化核心,而威尔特·张伯伦则凭借田径背景打造爆发力。

2. 黄金时代:肌肉成为个人标签

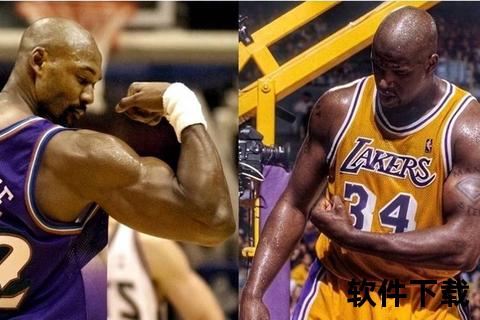

90年代,肌肉线条开始与球星形象深度绑定。卡尔·马龙的肱二头肌被球迷称为“铁肘”,沙奎尔·奥尼尔的肩背肌肉则成为篮下统治力的视觉符号。

3. 现代NBA:科学与艺术的融合

21世纪后,生物力学与营养学推动肌肉训练精细化。例如斯蒂芬·库里通过微负荷训练优化投篮肌肉群,而乔尔·恩比德采用3D动作捕捉技术修正发力模式。

二、力量与美学的平衡法则

1. 位置决定形态:肌肉的“角色分工”

2. 视觉美学的三大要素

3. 伤病与美学的博弈

部分球员为保持肌肉形态牺牲功能性(如过度增肌导致关节负担),而克里斯塔普斯·波尔津吉斯则通过瑜伽训练在肌肉量与柔韧性间找到平衡。

三、肌肉雕刻的科学密码

1. 训练技术的革新

2. 营养支持的精细化

3. 科技赋能:从经验到数据

四、镜头下的肌肉艺术:摄影与雕塑的跨界表达

1. 体育摄影的经典瞬间

2. 雕塑艺术的再创作

巴西艺术家Eduardo Kobra以詹姆斯为原型创作街头壁画,通过几何色块强化肌肉的立体感;3D打印技术则被用于制作卡梅罗·安东尼的肌肉结构模型。

3. 虚拟技术的突破

NBA 2K系列游戏中,扎克·拉文的三角肌纤维通过动作捕捉实现动态渲染,精度达到每平方毫米200个多边形。

五、肌肉美学的文化投射

1. 球迷认知的重构

肌肉形态成为评判球员职业态度的隐性标准——杰森·塔图姆因休赛期增肌获赞“曼巴精神传承者”。

2. 商业价值的延伸

3. 社会议题的折射

扬尼斯·阿德托昆博的难民经历使其肌肉训练故事被赋予“逆袭叙事”,而女性球员如布里安娜·斯图尔特的肌肉塑造则打破性别审美定式。

互动环节:你的“肌肉美学记忆”

结尾:肌肉的终极意义——超越竞技的共鸣

NBA球星的肌肉雕刻,本质是人类突破身体极限的具象化表达。它不仅是运动科学的成果,更是美学与文化的共同结晶。下一次观看比赛时,不妨将目光投向那些跃动的肌肉线条——那里藏着篮球运动的灵魂密码。