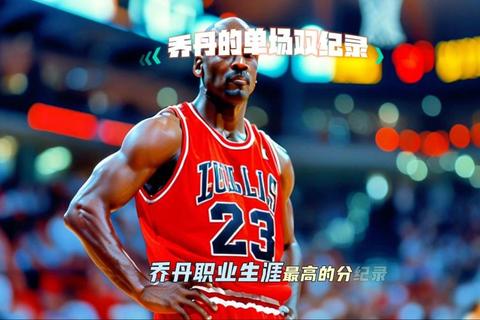

当时间倒流至2001年秋,一位38岁的篮球之神脱下西装,重新披上战袍。这一决定不仅震撼体坛,更成为美国社会心理的微妙注脚——是英雄主义的情怀,是好胜心的驱使,还是资本世界的精密计算?

一、历史坐标:从公牛王朝到华盛顿困局

1998年公牛王朝崩塌后,NBA正经历劳资停摆与偶像真空的双重危机。乔丹首次退役后的三年间,联盟涌现出科比、卡特等新生代球星,但收视率与商业价值持续下滑。奇才队此时深陷泥潭:1999-2001年累计仅取得48胜138负,市值缩水严重,球馆上座率联盟垫底。

乔丹的转型尝试同样受阻:他虽以2000万美元购入奇才5%股份并担任运营总裁,但选秀选中水货状元夸梅·布朗,自由市场签约频频失误,球队战绩毫无起色。管理层与球员的矛盾,让这位习惯于掌控比赛的“篮球上帝”倍感挫败。

二、复出动因:五重力量的交织与碰撞

乔丹的复出绝非单一因素驱动,而是多重时代背景与个人意志的共振:

1. 国家创伤与精神图腾的召唤

2001年9月11日的恐怖袭击重创美国社会,股市暴跌、民众陷入集体性恐慌。乔丹在袭击发生两周后宣布复出,并将首年100万美元年薪捐赠给遇难者家属。这一选择具有强烈象征意义:华盛顿作为国家首都,五角大楼的遇袭使奇才队成为“治愈伤痛”的最佳舞台。时任美国总统克林顿公开称赞:“乔丹的回归让美国人重新挺直脊梁。”

2. 好胜心与新生代挑战的角力

媒体对科比、卡特等球员的过度吹捧刺激了乔丹的竞争本能。2000年12月的一次采访中,他直言:“当报纸把年轻球员描绘成下一个乔丹时,我感觉被冒犯了。”记者刻意用科比的后仰跳投技术对比刺激他,最终促成训练营的组建。阿泰斯特撞断其肋骨后,乔丹仍坚持提前复出计划,展现出近乎偏执的胜负欲。

3. 商业帝国的精密布局

奇才老板波林的资本运作堪称关键:

这种“球员-股东”身份切换,暴露了NBA商业规则的弹性与矛盾。

4. 管理失败后的自我救赎

作为运营总裁的挫败感推动乔丹重返球场。他在办公室怒砸电视、痛骂球员“懦夫”的细节被曝光后,公众形象遭受质疑。复出成为重塑权威的手段:通过场均20+的得分数据,他向世界证明自己仍是赛场主宰。

5. 篮球本能的终极回归

私人训练师格罗佛透露,乔丹退役期间体重飙升至240磅,却仍坚持参加街头比赛。他对抗衰老的方式近乎残酷:2001年夏天每天6小时训练,用拳击练习提升心肺功能,甚至要求队医注射止痛剂维持状态。

三、现实落差:理想主义与资本博弈的撕裂

复出后的两年间,乔丹的个人表现与团队目标产生剧烈冲突:

竞技层面

资本反噬

舆论转向

四、历史回响:超越篮球的范式意义

乔丹的二次复出揭示了职业体育的深层逻辑:

1. 英雄叙事与消费主义的共生

911事件中,民众将对安全感的渴望投射于体育偶像,乔丹成为“美国精神”的具象化符号。这种情感消费使体育,承担起社会整合功能。

2. 权力转移的微观样本

从球员到管理者的身份转变,暴露了黑人运动员在资本体系中的结构性困境。乔丹后来收购黄蜂队的行动,本质上是对奇才经历的修正与反击。

3. 年龄解构与身体政治

38岁复出的挑战重新定义了运动员生涯周期。勒布朗·詹姆斯在2023年加冕历史得分王时坦言:“乔丹证明了伟大没有保质期。”

互动话题

> 如果你是2001年的乔丹,面对竞技荣耀、资本诱惑与社会责任的三重压力,你会作出同样的选择吗?欢迎在评论区分享你的观点。

这场传奇复出如同一面棱镜,折射出体育与社会的复杂光谱。当商业算计与英雄情怀碰撞,当个人意志与时代情绪交织,乔丹的选择早已超越篮球本身,成为解读美国文化的关键密码。正如《最后一舞》导演杰森·赫希尔所说:“在奇才的岁月里,我们看到的不是神性的消逝,而是人性的完整。”