在竞技体育中,“榜眼”常被用来形容赛事中位居第二的选手或队伍,这一称谓的灵感实则源自中国古代科举制度。作为千年选才体系中的核心符号,“榜眼”不仅承载着历史的厚重,更映射出古代社会对人才的独特认知。本文将深入解析“榜眼”在科举制度中的历史脉络、文化内涵及其与现代竞技排名的奇妙关联。

一、榜眼释义:科举制度第二名的历史定位

“榜眼”一词始于北宋初期,专指殿试中的第二名进士。其名称源于进士榜单的呈现形式:状元姓名居首,第二、第三名分列左右,状如双目,故称“榜眼”。这一称谓最初并非官方术语,而是民间对高位的形象化表达,后逐渐被制度化。

关键特征

二、历史演变:从“五魁首”到“三鼎甲”

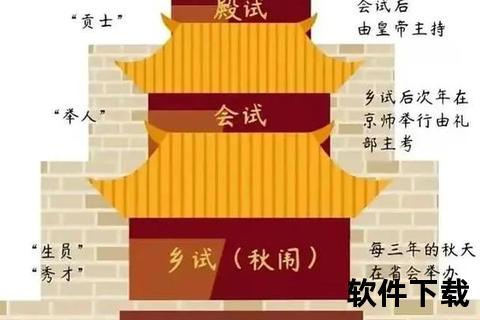

科举名次的划分并非一成不变,其演变过程映射了古代官僚体系与人才观念的变迁。

1. 唐宋时期:名次模糊化阶段

2. 南宋至明清:等级制度的确立

表格:历代榜眼称谓变化

| 朝代 | 第二名称谓 | 第三名称谓 | 备注 |

|--|||--|

| 唐 | 无 | 探花使 | 非名次,仅游园活动称号 |

| 北宋 | 榜眼 | 榜眼 | 第二、三名统称榜眼 |

| 南宋 | 榜眼 | 探花 | 三鼎甲体系定型 |

| 明清 | 榜眼 | 探花 | 官方制度化,职能明确化 |

三、文化影响:从科举到体育的符号迁移

榜眼的文化意义远超名次本身,其演变与古代社会的价值观紧密相连,并意外地在现代体育语境中重生。

1. 古代社会的双重标准

2. 现代体育的隐喻借用

四、对比分析:榜眼与探花的差异化定位

尽管同属“三鼎甲”,榜眼与探花在古代社会承担着截然不同的角色。

| 维度 | 榜眼 | 探花 |

||--|--|

| 核心特质 | 学识深厚,政见稳健 | 年轻俊秀,才情外显 |

| 职能倾向 | 中央或地方政务管理者 | 文化象征与礼仪代表 |

| 选拔侧重 | 策论与经义 | 诗赋与仪表 |

| 现代映射 | 球队战术核心 | 明星球员 |

五、现代启示:榜眼精神的当代价值

1. 职场竞争:第二名并非“失败”,而是积累经验、调整策略的关键阶段。

2. 教育领域:拒绝“唯状元论”,需重视多元评价体系,榜眼的综合素养更具参考价值。

3. 体育训练:借鉴古代榜眼的“辅政”角色,培养团队中的协作型人才。

互动提问

> 如果你是古代科举的榜眼,你会选择进入翰林院钻研学问,还是外放地方历练?为什么?欢迎分享你的观点!

从科举榜单到体育领奖台,“榜眼”一词跨越千年,始终诠释着“次优者”的独特价值。它提醒我们:历史不仅是名次的记录,更是对人性、竞争与协作的永恒思考。无论是考场、职场还是赛场,第二名从来不是终点,而是新一轮攀登的起点。

行动呼吁

关注更多“历史与体育”的跨界解读,点击订阅,探索文化符号背后的深层逻辑!