在斯诺克大师赛中,选手俯身调整杆尾角度时,全场屏息——这一刻的扎杆技术不仅关乎胜负,更展现着台球运动的极致美学。这种通过杆法控制母球划出精准弧线的技艺,将力学原理与人体工学完美融合,成为职业选手突破障碍球的终极武器。

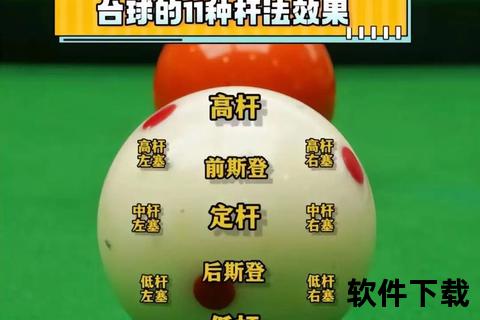

一、扎杆核心原理:旋转力学的视觉化呈现

1.1 物理机制解析

当球杆以倾斜角度击打母球下部时,会形成垂直旋转轴与水平运动方向的复合作用力。此时母球呈现两种运动状态:

根据《台球动力学》研究,母球飞行轨迹的弯曲程度与以下参数呈正相关:

> 公式表达:弧线曲率≈(击球倾斜角度×旋转速度)/(母球初始速度×摩擦系数)

1.2 关键变量控制模型

| 变量 | 作用机制 | 实战影响 |

|-|--|--|

| 杆尾角度 | 角度越大,垂直旋转分量越强 | 弧线曲率增大但射程缩短 |

| 击球点偏移 | 右偏击打点产生左向弧线(俯视视角)| 绕过障碍球的路径设计核心 |

| 延伸力度 | 力量增强会延迟弧线显现时间 | 适用于中远距离障碍球 |

二、四维技术体系:从基础到精通的进阶路径

2.1 姿势架构优化

2.2 动态控制要素

1. 击球点校准

2. 力量梯度训练(单位:秒)

| 力量等级 | 母球运动特征 | 适用场景 |

|-|-||

| 轻力(0.8)| 2米内出现明显弧线 | 袋口贴库球解救 |

| 中力(1.2)| 弧线出现在3-4米区间 | 中台障碍球处理 |

| 重力(1.5)| 前冲压制旋转,末端急转弯 | 长台组合球突破 |

3. 视线引导系统

三、精准控制六大训练模块

3.1 轨迹模拟训练

3.2 变量分离训练法

1. 固定杆尾角度(如45°),仅调整击球点偏移量

2. 固定击球点位,阶梯式增加杆尾角度(每次5°)

3. 双变量联动训练:角度与点位同步变化

3.3 实战情景数据库

| 障碍类型 | 解决方案 | 成功率提升技巧 |

|--|-|-|

| 单球半遮挡 | 30°杆尾+7点位轻力击打 | 利用库边反弹辅助校正 |

| 多球链式障碍 | 55°杆尾+复合旋转 | 预判第三球运动轨迹 |

| 贴库球解救 | 擦库点+大角度急弯 | 控制母球二次碰撞角度 |

四、职业选手的微观调控秘诀

4.1 材质响应参数(基于World Pool Association数据)

| 台呢材质 | 旋转衰减系数 | 推荐杆法修正量 |

|-|--|-|

| 羊毛混纺 | 0.08/s | 增加5°击球角度 |

| 聚酯纤维 | 0.12/s | 增强20%击打力 |

4.2 环境变量补偿

五、技术禁区与风险管控

5.1 禁用场景

5.2 损伤预防体系

(互动模块)

uD83DuDD0D 技术诊断室

您在练习中是否遇到以下问题?在评论区具体情况,获取定制解决方案:

□ 弧线出现位置不稳定

□ 母球二次碰撞偏离预期

□ 不同距离控制力差异大

(结尾)

当扎杆的弧线划破绿色台呢的瞬间,这项技术便超越了单纯的得分手段,成为连接物理法则与人体潜能的桥梁。建议训练者建立《扎杆变量日志》,记录每次练习的杆尾角度、击球点位与台面响应数据。持续三月的系统性训练后,您将能精确控制0.5米内的弧线曲率——这相当于职业选手入门级精度标准。此刻,请拿起球杆开始您的第一次变量校准训练,每一个0.1°的角度修正,都在向大师境界迈进。