近年来,全球体育界频发的退赛事件如同一面棱镜,折射出职业化进程中竞技规则、裁判权威与运动员权益之间的复杂张力。从围棋国手因判罚争议愤然离场,到顶尖运动员对赛事规则集体抗议;从足球俱乐部以退赛对抗裁判误判,到职业合同纠纷引发的劳资博弈——这些事件不仅冲击着传统体育的边界,更暴露出行业转型期制度设计的深层矛盾。

一、退赛潮背后的规则冲突

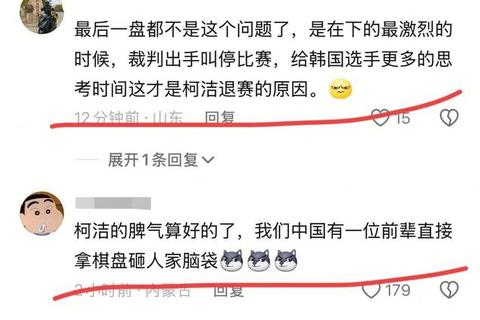

职业体育的竞技场,本质上是规则与人性碰撞的试验场。2025年LG杯围棋决赛中,柯洁因未将提子放入棋盒盖被判负两目,最终选择退赛抗议裁判介入时机与判罚标准。这一事件暴露出竞技规则解释权的垄断性特征:韩国棋院制定的新规要求提子必须置于特定容器,而选手对规则细节的认知差异直接导致比赛结果颠覆性改变。同样的问题在土耳其足球联赛中更为尖锐——阿达纳代米尔体育队因裁判误判点球集体退赛,折射出VAR技术应用后仍存在的程序正义困境:即便视频回放技术普及,裁判的主观裁量权仍可能成为左右比赛的关键变量。

在乒乓球领域,樊振东、陈梦退出WTT世界排名的行为,则指向职业赛事商业逻辑与运动员生理极限的矛盾。WTT规定世界前20名选手缺席比赛需缴纳5000美元罚款,迫使运动员在高密度赛事中透支竞技状态。数据显示,中国乒乓球队在2024年大满贯赛后因连续参赛导致爆冷输球率增加27%,揭示了规则制定者追求商业利益最大化与保障运动员健康权之间的失衡。

二、职业化进程中的权益博弈

职业体育的契约精神,正遭遇现代劳动权益理念的严峻挑战。中国篮球协会俱乐部篮球队服役合同纠纷案中,马健因伤病被俱乐部援引合同条款单方解约,法院虽认定劳动关系成立,却支持俱乐部引用"不胜任工作"条款,凸显职业运动员特殊权益保护的制度空白。劳动法规定的医疗期、解约程序等保障措施,在竞技体育语境下常被"优胜劣汰"的职业特性消解。

这种矛盾在足球领域更具典型性。2025年西部杯足球邀请赛爆发13人禁赛83场的处罚风暴,表面是球场冲突的惩戒,实则反映基层赛事组织方对运动员申诉渠道的漠视。与欧洲成熟的体育仲裁体系相比,中国职业运动员在遭遇欠薪、违规处罚时,仍面临劳动仲裁与行业内部处理的双重不确定性。

三、制度设计的结构性矛盾

竞技体育的职业化转型,实质是权力关系的重构过程。围棋界对柯洁退赛事件的迥异态度颇具象征意义:中国围棋协会公开质疑裁判中断时机,韩国棋院则坚持规则刚性,这种分歧暴露出国际体育组织在规则解释权上的地缘政治博弈。而在乒乓球领域,WTT首席执行官史蒂夫·丹顿将运动员抗议归咎于"赛事数量平衡难题",巧妙转移对规则合理性的质疑,折射出商业机构的话语权优势。

更深层的矛盾体现在文化认知层面。日本将足球视为社会文化的重要组成部分,其青训体系覆盖小学到大学的系统化培养,与中国的"校园足球"计划形成鲜明对比。这种文化差异导致两国在应对职业化冲击时呈现不同态势:日本运动员通过行业工会争取权益,中国运动员则多陷入个体对抗系统的困境。

四、权益保障的破局路径

建立动态平衡的权益保障机制,需要多维度的制度创新:

1. 技术赋能的裁判监督体系

引入区块链技术记录判罚决策过程,如围棋赛事中提子位置的智能感应装置,足球VAR判罚的全程可视化追溯,通过技术刚性约束裁判自由裁量空间。国际乒联正在测试的"运动员状态监测系统",可通过生理数据评估参赛强度,为规则调整提供科学依据。

2. 分级制权益保障框架

区分职业运动员与业余运动员权益标准,建立包含最低工资、医疗保障、申诉仲裁的特需条款。中国足协2025年推出的《职业运动员权益保障白皮书》,首次将心理辅导、职业转型培训纳入保障范围,标志着制度建设的进步。

3. 跨国治理的协商机制

借鉴国际排联审判庭的"运动员优先"原则,在赛事规则制定环节增加运动员代表席位。WTT已承诺在2026年规则修订中设立运动员咨询委员会,这种共治模式可能成为行业范本。

五、职业体育的人文转向

当柯洁在微博将简介改为"世界围棋九冠王",当樊振东公开呼吁"运动员不是比赛机器",这些个体抗争背后,实质是职业体育价值体系的重构需求。土耳其足协宣布引入外国裁判的改革,中国足协对草根赛事冲突的"零容忍"态度,预示着行业治理正在从结果导向转向过程正义。

这场博弈的终极目标,并非否定规则权威,而是建立更具包容性的竞技——既保持"更高更快更强"的体育精神,又尊重运动员作为"人"的完整性与发展权。正如刘国梁在调解WTT风波时强调的:"职业化不应是冰冷的商业计算,而应成为守护体育初心的制度容器。" 在规则与权益的天平上,唯有持续的制度创新与人文关怀,才能让退赛风波从行业阵痛转化为进化动力。