滑行运动的魅力在于速度与技巧的交织,而轮滑与冰刀作为两种经典形式,常让初学者陷入选择困惑。二者看似相似,实则从技术细节到运动场景均有显著差异,如何根据自身需求找到最佳切入点?本文将从运动特性、学习门槛、装备要求等维度展开深度解析,为初学者绘制科学入门路径。

一、运动特性与核心差异

1. 物理力学基础差异

冰刀依赖刀刃与冰面的点状接触,利用冰层融化形成的润滑膜实现滑行,其力学模型基于压强原理——刀刃接触面积仅2-4mm²,需通过精准的刃角控制(内刃/外刃)调节滑行轨迹,这要求学习者具备极强的踝关节控制力。轮滑则通过轮子与地面的滚动摩擦产生推进力,四轮或三轮结构形成面状支撑,稳定性显著提升。

2. 动作技术分化

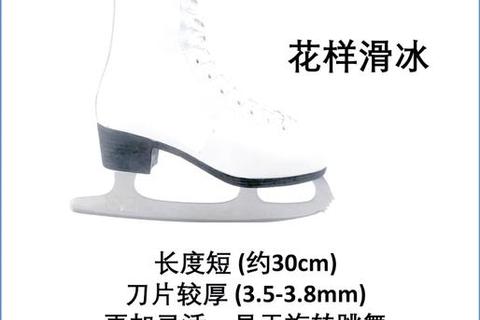

冰刀技术体系强调"刃感":花样滑冰需掌握刀刃不同部位的施力技巧(如后外刃起跳、前内刃旋转),速滑则依赖深刃压步实现高速过弯。轮滑技术更注重"轮序"控制,平花绕桩需利用轮子高低差完成转向,FSK(自由式轮滑)则结合跳跃与障碍物滑行。二者在基础滑行发力模式上存在60%相似度,但进阶技术呈现明显分野。

二、入门学习难度对比

1. 平衡掌握曲线

冰刀初学阶段需克服"零摩擦力恐惧":冰面滑动系数是沥青路面的1/8,学习者前3小时平均摔倒频率达12次/小时,主要难点在于踝关节侧向支撑(冰刀鞋帮高度普遍低于轮滑鞋)。轮滑因轮距宽、重心低,平衡习得周期缩短40%,但需注意错误姿势导致的X型腿风险。

2. 基础动作对比

• 刹车技术:冰刀T刹依赖后刀齿点冰,需克服向前倾倒趋势;轮滑T刹通过后轮拖拽,摩擦力更易控制。

• 转向机制:冰刀采用刃角变化实现转向,需精确控制身体倾斜角度;轮滑可通过重心偏移或交叉步完成转向,容错率更高。

• 加速效率:冰刀蹬冰力量转化率达75%,优于轮滑的62%,但需要更强的核心肌群参与。

三、装备选择与成本分析

1. 功能性装备对比

| 参数 | 入门级冰刀鞋 | 专业级轮滑鞋 |

||--|-|

| 鞋帮硬度 | 80-90 Shore C | 75-85 Shore C |

| 支撑结构 | 碳纤维+热塑衬里 | 注塑外壳+记忆海绵 |

| 维护周期 | 每10小时磨刃 | 每50小时换轮 |

| 寿命 | 300-500冰时 | 800-1000滑行小时 |

(数据综合自)

2. 隐性成本差异

冰刀运动需持续支付冰场费用(约50-150元/小时),护具要求更高(推荐佩戴臀部护具);轮滑可免费使用城市绿道,但进阶玩家需投入桩桶、障碍架等训练设备。国际品牌入门套装价格带中,冰刀装备成本约为轮滑的1.8倍。

四、运动场景适应性

1. 空间维度对比

冰刀受限于专业冰场(国内标准冰场仅482座),北方冬季可利用天然冰面但存在安全隐患。轮滑具备全天候优势,优质沥青路面即可满足训练需求,近年出现的室内轮滑球馆更扩展了应用场景。

2. 气候影响机制

温度对冰刀性能影响呈U型曲线:-5℃至-10℃时冰面硬度最佳,高于-3℃会出现"软冰"现象;轮滑在25℃以上需更换高硬度轮(85A以上)防止变形。

五、进阶发展路径

1. 技术成长树差异

冰刀进阶呈现"纵向深化"特点:花样滑冰需逐级考取ISI/ISU等级证书,每个技术层级(如axel跳、组合旋转)平均需要120小时专项训练。轮滑则呈现"横向拓展"特征,可向速滑、平花、极限等六大方向延伸,技术迁移性更强。

2. 赛事体系对比

冰刀纳入冬奥体系,拥有成熟的世界杯、世锦赛通道;轮滑虽未入奥,但WSSA(世界轮滑运动协会)构建了包含五大洲际赛的完整体系,我国轮滑人口已达3200万,社区赛事活跃度更高。

六、选择决策模型

建议初学者通过三维评估框架决策:

1. 生理条件:踝关节围度>35cm优先考虑轮滑;BMI>25需谨慎选择速滑冰刀

2. 时间投入:每周训练<3小时建议轮滑,>5小时可尝试冰刀

3. 地域特征:北方冰雪季>4个月地区更适合冰刀系统训练

对于6-12岁儿童,运动医学专家推荐"3+2"组合:3个月轮滑基础训练后衔接2个月冰刀体验,既可建立平衡感又避免单一运动损伤。

轮滑与冰刀如同滑行运动的两生花,前者是打开陆上自由的门钥,后者是征服冰面艺术的阶梯。选择时不必陷入非此即彼的困境,科学建议表明:70%的轮滑进阶选手在转冰刀训练时,技术适应周期可缩短至普通学习者的1/3。关键在于建立正确的运动认知——无论是轮子的滚动还是刀刃的切削,最终指向的都是对人体运动极限的探索与超越。