在中国传统语境中,“弟俩”与“哥俩”这对看似简单的亲属称谓,承载着复杂的社会关系与文化逻辑。从体育赛场的兄弟搭档到日常生活的家族纽带,这两个词汇的差异不仅反映了血缘与情感的微妙平衡,更折射出中华文化中宗法制度、秩序与社会关系的深刻烙印。

一、称谓差异的表层解析:血缘、语境与情感维度

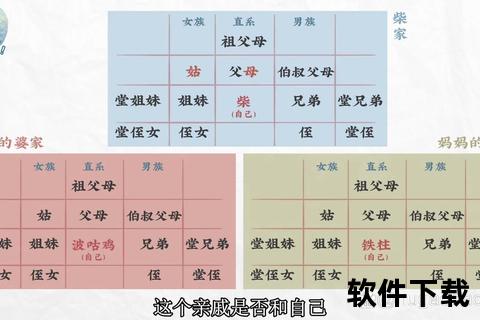

根据语言习惯与民俗研究,“弟俩”与“哥俩”的核心区别可从以下维度展开对比:

| 对比维度 | 弟俩 | 哥俩 |

|--|-|-|

| 血缘范围 | 通常指同父母的亲兄弟(如胡兵与胡东) | 可涵盖堂兄弟、表兄弟,甚至无血缘的亲密伙伴(如结拜兄弟) |

| 情感侧重 | 强调长幼有序的天然亲情 | 更突出共同经历与情感联结(如运动队中搭档的“兄弟情”) |

| 使用场景 | 多用于家庭内部或强调血缘关系的叙述 | 常见于社会交往,如“哥俩好”划拳文化中的泛化称呼 |

例如,在体育领域,羽毛球双打组合傅海峰/蔡赟被称为“风云组合”,虽无血缘却被誉为“哥俩”,凸显合作默契;而篮球界的王哲林与王潼作为亲兄弟,则更符合“弟俩”的典型定义。

二、文化基因:宗法制度与秩序的投射

汉语亲属称谓的精细分层,根植于传统社会的宗法结构:

1. 宗亲与外亲的界限

2. 长幼秩序的符号化

3. 群体本位的价值取向

三、体育场域:称谓差异的动态实践

体育运动为这对称谓提供了鲜活的文化展演空间:

1. 竞技合作中的身份构建

2. 民间体育的仪式表达

3. 商业体育的符号消费

四、现代性冲击:称谓的流变与重构

随着家庭结构小型化与社会关系原子化,这对传统称谓正在经历意义嬗变:

1. 血缘边界的模糊化

2. 性别观念的突破

3. 全球化语境下的文化杂糅

互动思考:你的“兄弟叙事”属于哪种类型?

1. 家庭记忆:你是否见证过父辈“哥俩”创业或“弟俩”承业的真实故事?

2. 运动经历:在团队运动中,你更倾向于用“哥俩”还是“弟俩”定义队友关系?

3. 文化观察:你认为Z世代“网络结拜”现象是对传统兄弟文化的解构还是创新?

(欢迎在评论区分享观点,优质留言将获赠体育主题文创礼品!)

从称谓解码文化基因

“弟俩”与“哥俩”的语义光谱,恰似一枚棱镜,折射出中国社会从宗法共同体向现代契约社会转型中的复杂张力。在体育领域,这种张力转化为竞技精神与人文关怀的独特融合——无论是血脉相连的默契,还是志同道合的羁绊,都在诉说着人类对联结与归属的永恒追求。理解这对称谓背后的文化密码,不仅为观察体育现象提供新视角,更赋予我们解码社会变迁的深层钥匙。