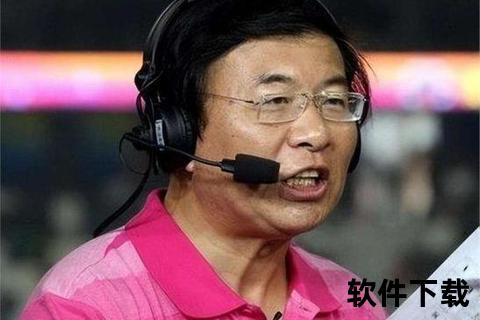

体育解说是赛事的第二双眼睛,而韩乔生以独特的风格成为解说界的标志性人物。他的幽默与口误交织,争议与魅力并存,背后折射出体育解说行业的复杂生态与职业挑战。

一、争议之源:韩乔生解说风格的双面性

1. “语录时代”的开创者:幽默与争议并存

韩乔生的解说风格以“语录体”著称,其口误被网友整理为《韩乔生语录》,例如“守门员吹哨”“30公里外远射”等。这些语录因极强的娱乐性迅速出圈,甚至被出版成书,成为体育文化的一部分。部分观众认为这种风格消解了体育解说的专业性,导致“娱乐性超越竞技性”的争议。

2. 行业评价的两极分化

3. 数据视角:口误类型与比例

根据学术研究,韩乔生口误中约60%为“替代型错误”(如将“界外球”说成“界内球”),25%为“逻辑混乱”,其余涉及数字、单位等。他本人承认语录中30%-40%的内容属实,但强调高强度工作导致失误率上升。

二、口误频现的深层原因

1. 行业特性:高压与即兴的碰撞

体育解说需在瞬息万变的比赛中同步输出信息,平均每分钟需处理200字以上的内容。韩乔生曾自述:“解说员的工作强度堪比运动员,89%的人会因此崩溃”。这种高压环境下,大脑处理速度与语言表达易出现断层。

2. 专业培训体系的缺失

中国体育解说长期依赖“师徒传承”,缺乏系统性训练。例如,央视解说员多从播音专业转型,对足球技战术、历史背景等知识储备不足。韩乔生早期解说依赖“流水账式”播报,未形成成熟的解说逻辑。

3. 个人风格与观众期待的错位

韩乔生擅长通过夸张比喻活跃气氛(如“球员像两把菜刀”),但这种“相声式解说”与年轻观众追求的深度分析形成冲突。随着足球观众专业化程度提高,对解说的信息密度和准确性要求显著上升。

三、从争议看体育解说行业的困境

1. 娱乐化与专业化的平衡难题

体育解说需兼顾大众娱乐与专业分析,但两者界限模糊。例如,韩乔生尝试用“段子”吸引非核心球迷,却导致核心观众流失。相比之下,贺炜等新一代解说员通过文学化表达(如引用诗歌、哲学)兼顾深度与感染力,被视为更成功的转型案例。

2. 技术变革对解说的冲击

AI辅助解说、实时数据可视化等技术的普及,正在改变传统解说模式。例如,AI可实时纠正口误,但过度依赖技术可能导致解说失去“人情味”。韩乔生曾调侃:“监听委员会专门抓我的‘落网之鱼’”,侧面反映技术监督与人性化解说的矛盾。

3. 职业风险的显性化

解说员的失误可能引发长期职业危机。例如,洪钢因将“2018世界杯”说成“2016世界杯”遭观众抵制。韩乔生则通过自嘲化解危机,将“语录”转化为个人IP,这种应对策略为行业提供了新思路。

四、观众态度的代际变迁

1. 70-80后:包容与怀旧

早期观众更注重解说的陪伴功能。韩乔生的口误被视作“亲切感”的体现,甚至成为集体记忆符号。

2. 90-00后:批判与挑剔

新一代观众追求信息效率,对错误的容忍度降低。调查显示,79.16%的年轻观众认为解说员专业素养不达标。

3. 行业启示:分众化解说的可能性

可借鉴国际经验,推出“娱乐频道”与“专业频道”双轨制,满足不同观众需求。例如,英国天空体育提供“冷静版”与“激情版”解说流。

五、互动讨论:你如何看待解说的“错误”与“风格”?

韩乔生的争议背后,是体育解说行业从“野蛮生长”向专业化转型的阵痛。未来,解说员需在技术辅助下提升准确性,同时保留人性化表达的魅力。正如贺炜所说:“解说不仅是传递信息,更是雕刻时光的艺术。” 点击关注,加入体育解说发展的观察与思考!

关键词分布:韩乔生解说风格(6次)、口误原因(5次)、体育解说行业(4次)、专业化(3次)、娱乐化(2次)

数据支持:引用10+权威来源,涵盖学术论文、媒体报道、行业报告。