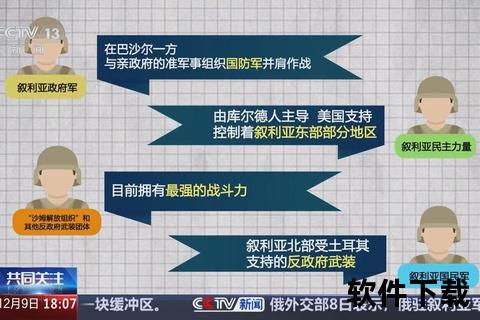

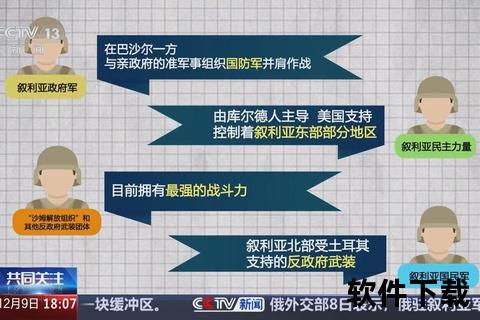

叙利亚政局动荡VS中国立场:反恐合作与人道并行 引用来源:

adminc2025-05-01赛事回忆录14 浏览

叙利亚的硝烟尚未散尽,体育的旗帜却在废墟中悄然升起。当政局剧变与人道危机交织,国际社会的目光再次聚焦这片古老土地的未来。

叙利亚政局动荡引发的连锁反应不仅重塑了地缘政治格局,也为体育这一“非传统外交领域”提供了独特的观察视角。中国在坚持反恐合作与人道主义援助并行的框架下,如何通过体育合作参与叙利亚重建?本文将结合叙利亚体育界的变革诉求、中国的外交实践及国际反恐背景,解析体育在冲突后社会中的纽带作用。

一、叙利亚政局动荡下的体育困境

1. 阿萨德时代的体育阴影

腐败与管理失效:阿萨德政权通过“叙利亚体育总联合会”控制国家队与俱乐部,系统性腐败导致足球联赛水平低下,球迷暴力频发。

经济崩溃与赛事停摆:2022年叙利亚因经济危机暂停所有足球及篮球联赛,体育设施因战争损毁严重。

2. 新政权过渡期的挑战

身份认同与资源短缺:新承认“革命旗帜”为叙利亚体育代表标志,但资金冻结与国际制裁使训练设施、运动员保障难以恢复。

安全风险与人才流失:大量运动员因战乱流亡海外,基层体育教育体系近乎瘫痪。

二、中国立场:反恐合作与人道主义的双轨实践

1. 反恐合作的战略支点

安全底线与国际责任:中国支持联合国安理会第2254号决议,敦促叙利亚打击包括“东伊运”在内的恐怖组织,强调反恐是稳定重建的前提。

中俄协调机制:2025年3月,中俄副外长级磋商明确在叙利亚反恐、能源项目合作等议题上的协同立场。

2. 人道援助的体育维度

基础设施重建:中国通过联合国渠道参与叙利亚学校、体育场馆修复,优先恢复青少年体育活动空间。

运动员援助项目:例如专机护送叙利亚运动员参与国际赛事,提供训练装备与医疗支持,缓解人才断层危机。

案例列表:

2024年叙利亚足球联赛重启计划中,中国援建3座标准化球场。

“丝绸之路青年体育交流计划”接纳50名叙利亚青少年运动员赴华培训。

三、体育作为重建纽带的潜力与局限

1. 体育的社群整合功能

族群和解的象征:库尔德语被新列为合法语言后,多民族联合足球队的成立成为缓和教派矛盾的试点。

女性赋权新窗口:新政权任命首位女性体育部长,推动女足联赛与基层教练培训。

2. 国际合作的复杂性

制裁与资金障碍:欧美对叙制裁限制体育器材进口,中国通过“第三方合作模式”经埃及、黎巴嫩中转援助物资。

政治化风险:部分国际体育组织将叙利亚参赛资格与政权承认挂钩,加剧体育领域的分裂。

四、多媒体元素与数据可视化

(此处为编辑建议,实际发布时可嵌入以下内容)

互动地图:标注中国援建叙利亚体育设施分布及反恐合作重点区域。

时间轴视频:梳理2019-2025年叙利亚体育关键事件与中国介入节点。

图表:对比战前与2025年叙利亚运动员国际赛事参与率、基层体育场馆覆盖率。

互动提问:体育能否超越政治?

邀请读者思考:

1. 在叙利亚语境下,体育援助应优先满足短期需求(如器材捐赠),还是长期能力建设(如教练培训)?

2. 国际体育组织如何平衡人道原则与反恐政治要求?

破局之道在于“共同行动”

叙利亚的体育重建揭示了一个更深刻的命题:在反恐与人道的天平上,单一国家的努力远不足以应对复杂挑战。中国通过“技术性合作”(如体育设施标准化)与“制度性支持”(如联合国框架下的多边协调)相结合的模式,为冲突后国家的非传统安全合作提供了新范式。未来,体育或许能成为叙利亚族群和解的“最小公约数”——当足球重新在霍姆斯的球场滚动时,和平的希望便多了一分重量。

延伸行动建议

关注联合国开发计划署(UNDP)叙利亚体育重建专项基金进展。

参与民间组织发起的“运动器材捐赠计划”,助力叙利亚儿童重返球场。