篮球历史的星河中,1990年的NBA选秀如同一颗被低估的恒星,它并非以群星闪耀的盛况著称,却以独特的轨迹改写了联盟的防守哲学与战术格局。这一届新秀中,既有以“手套”之名铭刻防守史册的控卫,也有在时代浪潮中探索新可能的锋线奇才,他们共同编织了一段关于坚韧与变革的故事。

一、变革前夕:1990年选秀的历史坐标

1990年6月27日,纽约市菲尔特论坛的聚光灯下,54名新秀登上舞台,成为NBA两轮选秀制度(1989年确立)后的第二批参与者。彼时的联盟,正从“魔术师”约翰逊与“大鸟”伯德的双雄争霸时代,向乔丹领衔的全球化时代过渡。球队管理层在选秀策略上,既需应对国际球员逐渐涌入的趋势,也需平衡传统内线优势与外线技术革新之间的矛盾。

这一届选秀的独特之处在于:防守型后卫的崛起与角色球员的功能化。加里·佩顿(第2顺位)的入选,标志着控球后卫从单纯的组织者向全能防守核心转型;而丹尼斯·斯科特(第4顺位)等射手的存在,则预示着三分球战术的萌芽。

二、核心人物:黄金一代的代表性面孔

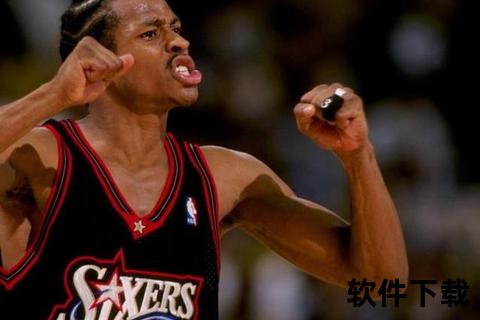

1. 加里·佩顿:防守艺术的极致演绎

2. 德里克·科尔曼:被低估的天才内线

3. ·阿布杜尔-拉乌夫:文化碰撞中的先锋

三、战术遗产:从防守革命到阵容重构

1990届新秀对NBA的深远影响体现在三个层面:

1. 防守体系的升级

佩顿的防守哲学催生了“控卫防守核心”概念,后续如基德、保罗等球员均受其启发。1990年代后期,超音速队以佩顿为核心构建的“换性体系”,成为对抗公牛王朝的重要武器。

2. 三分射手的战术权重提升

丹尼斯·斯科特(生涯三分命中率39.7%)与阿布杜尔-拉乌夫等人,尽管未赶上“魔球理论”的巅峰,却为90年代末雷吉·米勒、雷·阿伦等射手的崛起奠定了基础。

3. 角色球员的专业化分工

次轮秀如托尼·库科奇(第29顺位)虽未在1990年立即登陆NBA,但其后续在公牛队的成功(三冠成员),印证了国际球员作为“拼图”的价值。

四、历史评价:被低估的一届?

与1984年“钻石一代”、1996年“黄金一代”相比,1990届选秀常被认为成色不足。其历史价值需从防守贡献与过渡性作用重新审视:

五、互动与反思:重排1990年选秀的启示

若以生涯成就重排顺位,佩顿无疑将成为状元,而科尔曼可能跌出前五。这种反差引发两个思考:

1. 天赋与职业精神的平衡:科尔曼的案例警示球队,选秀需综合评估球员的心理韧性。

2. 防守价值的再发现:佩顿的成功证明,防守型球员的长期价值可能被顺位低估。

黄金一代的另一种定义

1990年NBA选秀的“黄金”,并非闪耀于数据榜单的顶端,而是镌刻在战术革新的脉络中。加里·佩顿们以防守为笔,书写了属于他们的篮球语言,为后来者开辟了新的可能性。正如一位球评所言:“真正的黄金,未必以璀璨夺目为标志,而是以改变游戏的重量为刻度。”