腐败_青训断层_体制困局:中国足球为何一蹶不振

adminc2025-05-06赛事回忆录17 浏览

在绿茵场上,胜负背后往往藏着更复杂的博弈。中国足球的困境不仅是一支球队的失败,更折射出整个生态系统的结构性矛盾。从职业联赛的浮沉到国家队的屡战屡败,从青训体系的坍塌到管理模式的僵化,这些问题如多米诺骨牌般相互推倒,最终形成了难以突破的恶性循环。

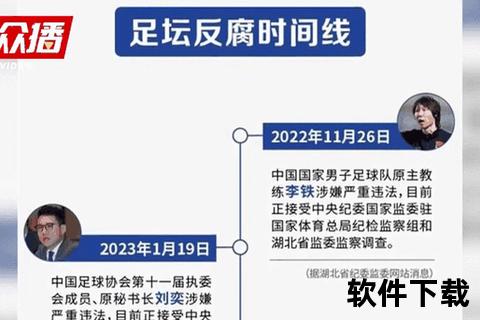

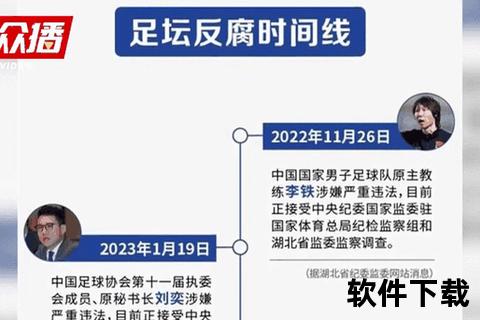

一、腐败:侵蚀根基的“毒瘤”

中国足球的腐败问题早已成为公开的秘密。自上而下的权力寻租、假球黑哨的频繁曝光,直接摧毁了足球发展的公平环境。例如,2023年足协主席陈戌源因贪腐被查,仅是冰山一角。

资金黑洞:俱乐部投入的巨额资金常被挪用或中饱私囊,而非用于青训或基础设施建设。某中超俱乐部曾斥资数亿引进外援,却因内部腐败导致青训经费几乎为零。

人才选拔扭曲:腐败甚至渗透到球员选拔环节。部分青少年球员需支付“培养费”才能进入梯队,导致真正有天赋的苗子被埋没。

反腐困境:尽管2024年足协处罚了60余名涉假赌黑人员,并组织集体观看反腐专题片,但短期整治难以根治长期形成的利益网络。

二、青训断层:断裂的“金字塔底座”

青训体系的薄弱是中国足球长期萎靡的核心症结。日本每10万人口拥有500名注册球员,而中国仅30名。

1. 资源分配失衡

顶级俱乐部如申花U21队因资源集中而强势,而多数基层球队因缺乏资金和教练陷入“陪跑”境地。

青训与学校教育脱节,导致青少年需在学业与足球间二选一,多数家庭选择前者。

2. 体系设计缺陷

青少年赛事数量不足:日本小学生年均参赛400场,中国仅100余场,且质量参差不齐。

“12岁退役现象”:超过80%的青少年球员在初中阶段放弃足球,因职业通道狭窄且风险过高。

3. 文化认同缺失

社会对足球的认知仍停留在“娱乐”或“”层面,而非值得投入的事业。

三、体制困局:自上而下的“死循环”

官僚化与短视决策长期困扰中国足球发展。尽管2015年《中国足球改革总体方案》提出管办分离,但直至2025年中足联成立,职业联赛仍受行政干预掣肘。

管理模式的矛盾

政策频繁变动:例如外援政策从“金元足球”到“限薪令”的剧烈转向,导致联赛稳定性受损。

考核急功近利:地方足协为追求政绩,过度重视短期成绩,忽视长期人才培养。

改革阻力重重

中足联的成立虽标志着管办分离迈出一步,但职业联赛的运营权仍与足协存在权责交叉。

教育、体育、市场三部门协作不足,导致青训体系难以形成合力。

四、破局之道:从“刮骨疗毒”到“生态重建”

1. 根治腐败:透明化与法治化

建立独立监督机构,对俱乐部财务和选拔流程全程审计。

推动裁判判罚公开评议制度,减少“黑哨”空间。

2. 重构青训:夯实金字塔底座

扩大基数:通过校园足球普及计划,将足球纳入义务教育选修课。

赛事升级:搭建U10至U21的多层级联赛,并增加国际交流赛。

科技赋能:引入数据分析与VR技术优化训练,如小米足球学院提出的智能青训模式。

3. 体制改革:去行政化与市场化

明确中足联职能,将联赛运营权完全移交市场。

借鉴日本J联赛模式,鼓励社区足球俱乐部发展,形成“职业-业余”联动生态。

五、互动与行动:每个人的角色

球迷参与:通过社交媒体监督俱乐部运营,推动透明化。

企业责任:借鉴雷军资源整合思维,投资青训而非盲目引进外援。

政策支持:需将足球纳入城市发展规划,如增建社区球场并免费开放。

中国足球的复兴,需要一场从腐败清算到文化重塑的系统革命。只有当青训的土壤足够肥沃、体制的枷锁彻底打破、社会的期待回归理性,这片绿茵场才能真正孕育出属于中国的“世界杯之梦”。正如武磊所言:“年轻球员必须走出去,才能带回希望。”这条路或许漫长,但每一步都值得全力以赴。