在体育的缤纷世界里,刮刮乐以其即开即兑的刺激感,成为无数人追逐幸运的载体。当指尖划过银色涂层的瞬间,大多数人收获的并非期待中的惊喜,而是对概率、技巧与运气的深刻叩问——为何看似触手可及的财富,始终如同镜花水月?这场以小博大的博弈背后,隐藏着怎样的数学规律与人性密码?

一、概率的冰冷法则:数学期望与返奖率的双重绞杀

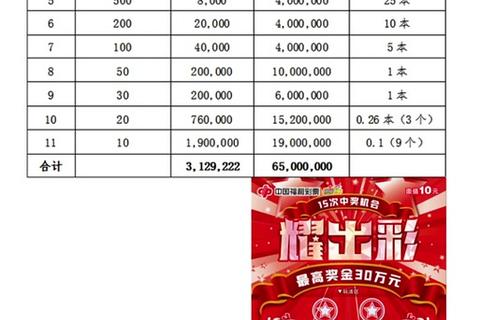

刮刮乐的设计本质是一场精密的概率游戏。以福彩“甲辰龙30元”为例,其奖组内一等奖中奖概率仅为500万分之一,而超过70%的中奖金额集中在与票面价值相等的“保本级”奖金(如30元)。这意味着,即便偶有收获,多数人也仅能收回成本,无法实现盈利突破。数学期望值的计算更是揭示了残酷真相:每张20元的“黄金钥匙”刮刮乐期望收益为-7元,30元面值的“甲辰龙”期望值则为-11元。这种系统性负期望的存在,注定长期参与者必然面临资金损耗。

返奖率的设定进一步强化了这种机制。根据财政部规定,即开型返奖率固定为65%,即每销售100元,仅有65元作为奖金回流,剩余35%用于公益金和发行成本。这一比例远低于足球竞猜类的87.8%返奖率,使得刮刮乐成为体系中“玩家劣势”最显著的类型。当奖组内高额奖金被极少数幸运者瓜分后,剩余资金仅能支撑小额奖项的碎片化分配,形成“大奖难求,小奖鸡肋”的困局。

二、技巧的虚幻泡沫:独立事件与认知偏差的博弈迷思

许多彩民试图通过“跳号选票”“连刮整本”等策略提升中奖概率,但这些行为本质是对概率论的误读。刮刮乐的每张均为独立随机事件,前一张未中奖不会增加后续的中奖概率,正如抛时连续出现5次正面后,第6次出现正面的概率仍为50%。所谓的“热销票种中奖率高”更多是幸存者偏差的结果——中奖案例的集中传播制造了虚假规律。

心理学中的赌徒谬误与沉没成本效应进一步放大了非理性决策。人们倾向于相信“连续亏损后即将转运”,或将已投入的成本视为必须追回的“债务”,从而陷入“用奖金再投资-继续亏损-加倍投入”的恶性循环。北京一位年轻彩民的经历颇具代表性:初始100元投资中奖220元后,追加500元购买整本,最终净亏损200元。这种心态与中的“红眼效应”如出一辙,揭示了人性对随机性的天然不适应。

三、运气的真实面目:随机性支配下的幸存者游戏

刮刮乐的本质是零和游戏的变体。在返奖率固定的前提下,少数人的巨额收益必然对应多数人的沉默亏损。以6.8亿元双色球大奖为例,该奖池需要超过2.2亿注投注额的积累,意味着数千万彩民的集体“供养”才成就一人暴富。这种财富再分配机制,使得中奖成为纯粹的统计学事件,而非个人能力或努力的产物。

对随机性的误解催生了两种极端认知:一方面,部分人将中奖归因于“天命所归”,衍生出在财神庙刮、用生日数字选号等迷信行为;质疑公平性的阴谋论始终存在。实际上,现代系统通过奖组隔离、条形码加密、独立审计等手段确保公正性。真正需要警惕的并非系统操控,而是对运气概率的认知扭曲。

四、理性参与的破局之道:风险边际与心理账户管理

在承认数学规律的前提下,刮刮乐仍可作为一种娱乐性消费存在,关键在于建立科学的参与策略:

1. 设定风险边际:将购彩支出控制在可支配收入的1%以内,例如月收入5000元者每月投入不超过50元,避免影响正常生活。

2. 切断资金链:中奖后直接兑取现金而非继续换购,防止奖金再投资导致的损失扩大。

3. 建立心理账户:将购彩支出归类为“娱乐消费”而非“投资行为”,用喝奶茶、看电影的消费心态对待,中奖视为额外惊喜,未中奖视作公益捐赠。

在概率与人性间寻找平衡点

刮刮乐的火爆,折射出现代社会对快速财富增长的集体焦虑,也暴露出公众概率教育的缺失。当我们用数学期望解构中奖神话,用心理学原理剖析购彩行为,便能更清醒地认识到:每一次刮奖的银色碎片背后,不仅是运气的试炼场,更是理性与欲望的角力场。或许真正的“大奖”,不在于涂层的惊喜揭晓,而在于参透游戏规则后,那份掌控风险的智慧与从容。