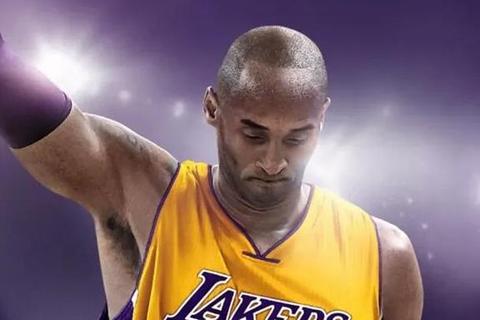

在体育文化中,球星的外号往往承载着复杂的符号意义,既可能源于赛场表现,也可能与公众舆论的塑造密切相关。科比·布莱恩特作为篮球史上最具影响力的球员之一,其职业生涯伴随着“黑曼巴”这一标志性称号的广泛传播,但与此部分争议性事件与舆论误读也让他的形象在特定语境下被贴上其他标签。本文将围绕科比外号的起源、争议性解读与大众误解展开深度解析,还原符号背后的真实逻辑。

一、外号的正面起源:从“黑曼巴”到曼巴精神

科比的官方外号“黑曼巴”诞生于2003年后的职业生涯低谷期。据多篇资料显示,这一称号的灵感来源于电影《杀死比尔》中代号为黑曼巴的女主角,其绝境反击的精神深深触动了彼时因“鹰郡事件”陷入舆论漩涡的科比。黑曼巴蛇的生物学特性——速度极快(19公里/小时)、攻击性强、一击致命——与科比的球风高度契合。他在2006年对阵猛龙队的81分神迹,更是将这一外号推向大众视野。

“黑曼巴”的核心内涵逐渐升华为“曼巴精神”。耐克在2010年代通过球鞋设计(如Zoom Kobe VI的毒液纹理)和广告电影《科比就是黑曼巴》,将其具象化为“热情、执着、严厉、反击与无畏”的价值观。科比自己曾阐释:“曼巴精神是超越恐惧,成就伟大”。这一精神符号不仅成为其个人品牌的核心,更被纳入体育文化研究领域,定义为“竞技体育中永不言弃的象征”。

二、争议性标签的生成:舆论场中的矛盾叙事

尽管“黑曼巴”广受认可,但科比职业生涯中仍存在被部分群体贴上负面标签的现象,其根源可追溯至两大关键事件:

1. “鹰郡事件”的长期阴影

2003年的性侵指控虽以民事诉讼和解告终,但事件严重损害了科比的公众形象。美国媒体曾将其列入“25大被讨厌运动员”榜单,批评者认为其“傲慢”与“特权意识”加剧了负面印象。部分极端反对者借此使用侮辱性词汇攻击科比,甚至将“黑曼巴”曲解为“冷血”的代名词。

2. 球场风格的争议性解读

科比“独狼式”打法与强烈的好胜心被两极分化。支持者视其为“杀手本能”,但反对者指责其“破坏团队合作”。例如,2009年季后赛中,科比与霍华德的矛盾被解读为“更衣室毒瘤”,而他在跟腱断裂后坚持罚球的举动,也被部分舆论嘲讽为“偏执”。这类争议为“黑曼巴”的负面误读提供了土壤。

三、大众误解的深层逻辑:符号的断裂与重构

对科比外号的误读,本质上是公众认知框架与媒介传播交互作用的结果,具体表现为三种机制:

1. 文化隐喻的片面抽取

黑曼巴蛇的“致命性”被脱离语境简化为“危险”标签。例如,科比的竞争意识被等同于“不择手段”,而忽略其背后严苛的训练(如著名的“凌晨四点”故事)。这种断章取义削弱了符号的完整内涵。

2. 群体极化的舆论放大

社交媒体时代,科比的“黑粉”群体通过戏谑化改编(如将“Mamba”谐音为“恶犬”)制造亚文化梗,使部分圈层误以为“狗”是科比的公认外号。此类亚文化传播往往脱离事实,依赖情绪共鸣扩散。

3. 跨文化翻译的偏差

中文语境中,“黑曼巴”的“黑”易引发联想(如“黑心”),而英文原意强调蛇的口腔颜色。NBA其他球员的外号(如罗德曼“大虫”)也可能在传播中被错误嫁接。

四、超越标签:科比形象的遗产与启示

科比的形象争议揭示了体育偶像建构的复杂性:

科比·布莱恩特的外号史,是一部体育符号被赋予、争夺与重塑的历史。从“黑曼巴”到被误读的负面标签,其背后交织着个人奋斗、媒体叙事与大众心理的多重张力。理解这一过程,不仅需要客观审视赛场内外的真实事件,更需警惕标签化思维对复杂人性的简化。正如科比本人所言:“真正的传奇不在于从未跌倒,而在于每次跌倒后都能带着信念站起来”——或许,这才是超越一切外号争议的精神内核。