2017年NBA西部半决赛的火箭与马刺之战,堪称近年来最具戏剧性的系列赛之一。这场西南分区内战的胜负不仅关乎两支球队的战术博弈,更折射出联盟从传统阵地战向现代小球风潮转型的缩影。从历史恩怨到战术革新,从球星对决到角色球员爆发,这场系列赛为球迷呈现了一场攻防交织的经典战役。

一、历史背景与球队风格:魔球理论与传统体系的碰撞

作为德州宿敌,火箭与马刺的对抗始终带有鲜明的地域色彩。2016-17赛季,火箭在迈克·德安东尼的调教下全面推行“魔球理论”,常规赛场均轰下115.3分(联盟第二),三分出手占比高达42.8%。詹姆斯·哈登转型控卫后场均贡献29.1分11.2助攻,成为联盟首位单季2000分+900助攻的球员,搭配埃里克·戈登、路威等射手群,构建起全空间进攻体系。

反观马刺,在蒂姆·邓肯退役后开启“双德时代”,莱昂纳德进化成攻防一体的超级巨星,常规赛场均25.5分5.8篮板,真实命中率61.6%。波波维奇的球队延续着“慢节奏、重防守”的传统,场均失分仅98.1分(联盟第二),通过复杂的无球跑动和精准的中距离打击对手。两队常规赛四次交锋,马刺3胜1负,但分差均在6分以内,预示季后赛将是一场寸土必争的鏖战。

二、关键球员与战术博弈:矛与盾的极致较量

系列赛的核心看点集中在哈登与莱昂纳德的直接对话。火箭的策略是最大化哈登的持球威胁:首轮对阵雷霆,哈登场均33.2分,但面对马刺时,波波维奇祭出“局部包夹+弱侧轮转”的防守网,迫使哈登首战仅得20分(13投6中),并出现8次失误。马刺则利用莱昂纳德的错位单打能力,针对火箭换防体系中的薄弱环节,系列赛第三场他独得26分10篮板7助攻,在帕克伤退后扛起组织重任。

角色球员的发挥同样关键:火箭替补场均贡献46.8分(季后赛第一),路威、内内组成的“板凳匪徒”多次在衔接段拉开比分;马刺则依靠丹尼·格林的三分(系列赛三分命中率42.9%)和乔纳森·西蒙斯的奇兵作用(第五场加时赛关键封盖)维持竞争力。值得注意的是,两队都遭遇核心伤病——帕克左股四头肌撕裂赛季报销,莱昂纳德在西决G1脚踝受伤成为系列赛转折点,这些意外因素深刻影响着比赛走势。

三、系列赛进程:六场鏖战的战术演进

G1:火箭三分暴雨(126-99)

首战马刺显然低估了火箭的进攻火力,首节被轰出37-19的冲击波。火箭全场命中22记三分(命中率50%),安德森、阿里扎合计12投9中,哈登仅出战31分钟便打卡下班。马刺内线阿尔德里奇效率值-36,暴露出换防外线的迟缓。

G2-G3:马刺的防守调整(121-96/103-92)

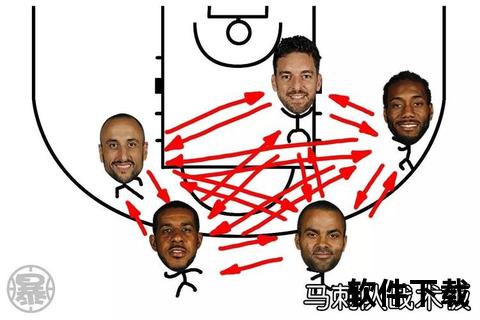

波波维奇在次战启用“西蒙斯+格林”的锋线组合,加强对哈登的贴身压迫。同时增加莱昂纳德的低位背打比例,消耗火箭内线体能。这两战马刺将火箭三分命中率压制至28.6%,并通过19次抢断制造快攻机会。

G4-G5:火箭的反击与天王山鏖战(125-104/110-107 OT)

背水一战的火箭在G4祭出“五小阵容”,戈登、路威联手命中9记三分,哈登更送出12次助攻盘活全队。天王山之战则成为史诗级对决:常规时间最后11秒,西蒙斯造成哈登进攻犯规;加时赛最后时刻,吉诺比利封盖哈登三分锁定胜局,这一防守被波波维奇称为“马刺精神的终极体现”。

G6:马刺的收官碾压(114-75)

失去莱昂纳德的马刺反而打出团队篮球极致,阿尔德里奇半场16分7篮板,西蒙斯13分全面替代核心角色。火箭则陷入集体哑火,哈登11投2中仅得10分,三分球命中率跌至15.8%,39分分差创队史季后赛最大失利。

四、数据折射胜负手:效率值与战术纪律

从高阶数据看,马刺的胜利源于对比赛节奏的控制:系列赛场均回合数91.2(常规赛火箭为100.5),迫使对手进入半场攻防。莱昂纳德在场时球队净效率+14.3,其39.7%的助攻率更凸显组织能力提升。反观火箭,当三分命中率低于35%时0胜4负,过度依赖外线的风险暴露无遗。

另一个关键因素是篮板争夺:马刺场均47.2个篮板(火箭40.8),其中G6前场篮板17-6碾压。波波维奇赛后“我们像饥饿的鬣狗般争夺每个球权,这是系列赛的胜负密码。”

五、历史意义与后续影响

这场系列赛标志着NBA战术潮流的转折:马刺用传统团队篮球击败魔球体系,但次年勇士的小球风暴席卷联盟,印证了时代更迭的必然性。对于火箭,这次失利促使莫雷在休赛期7换1交易保罗,开启“灯泡组合”时代;而马刺则因莱昂纳德伤病走向重建,西南分区格局就此改写。

当终场哨响时,AT&T中心漫天银灰彩带中,39岁的吉诺比利振臂高呼的画面被永久定格。这不仅是两支球队的胜负之争,更是篮球哲学在时代十字路口的激烈碰撞——正如《体育画报》所评:“马刺用最后一曲古典乐章,为即将到来的三分狂潮写下最悲壮的注脚。”