如何高效起跳:关键动作分解与训练指南

19429202025-04-02赛事回忆录13 浏览

在竞技体育中,跳跃能力往往成为胜负的关键分水岭。无论是篮球的扣篮、排球的拦网,还是跳高、跳远的竞技突破,科学的起跳技术与系统性训练始终是提升运动表现的核心。本文将从生物力学原理、关键动作分解及训练优化三个维度,揭示高效起跳的底层逻辑与实践路径。

一、跳跃能力的生物力学基础

根据牛顿第三定律,起跳本质是人体通过足部与地面相互作用的反作用力实现能量转化。研究表明,起跳初速度与腾空高度呈平方关系,这意味着起跳瞬间的爆发力输出效率直接影响最终跳跃表现。运动生理学实验证实,起跳时股四头肌、腘绳肌和腓肠肌的协同收缩可产生超过体重的2.5倍力量,而核心肌群的稳定性则能减少能量损耗达12%-15%。

值得注意的是,跳跃并非单纯依靠力量堆积。弹簧-质点模型显示,当人体模拟为弹性系统时,膝关节屈曲30°-45°的储能角度可使弹性能量转化效率提升至68%,这解释了为何专业运动员的起跳动作具有独特的节奏感。

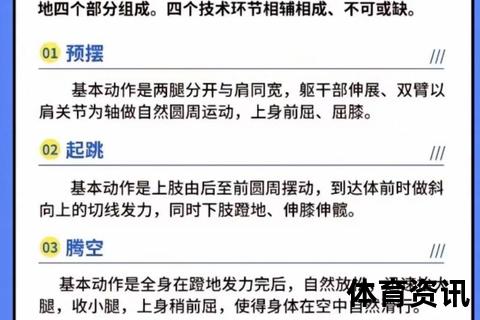

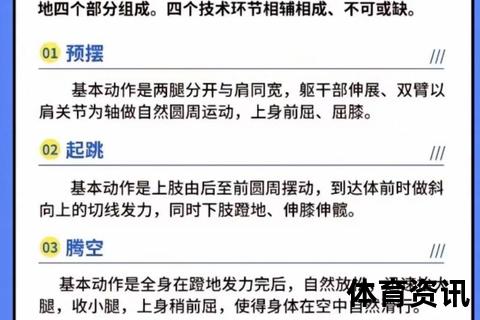

二、起跳动作的四大关键阶段分解

1. 蓄力准备阶段

动态预加载:采用三步加速助跑(篮球扣篮)或原地微蹲(排球起跳),通过髋关节后移5-8cm形成势能储备。此时踝关节背屈角度应控制在25°-30°,膝关节屈曲角度保持在110°-120°的理想区间。

上肢协同:双臂后摆幅度与躯干呈45°夹角,肩胛骨后缩激活背阔肌,为后续摆臂积蓄动能。

2. 反向运动阶段

在0.3-0.5秒内完成重心下降与肌肉预拉伸:

篮球运动员采用"反向深蹲"技术,使臀部下移高度达到站立身高的18%-22%

跳高运动员通过弧线助跑产生的离心力,将水平速度的35%转化为垂直动能

此阶段需特别注意躯干前倾角度不超过15°,避免重心过度前移导致的能量泄漏。

3. 爆发伸展阶段

三大关节的协同发力顺序决定力量输出效率:

1. 踝关节:率先启动跖屈,产生初始加速度(约4.2m/s²)

2. 膝关节:0.1秒后进入爆发伸展,贡献总力量的42%

3. 髋关节:最后完成铰链运动,提供剩余58%的推进力

优秀运动员在此阶段的功率输出可达3000-3500瓦,相当于普通人的2.3倍。

4. 离地控制阶段

足部从全掌着地过渡到前脚掌蹬伸,跖趾关节发力占比提升至27%

躯干旋转角度与摆臂速度需精确匹配,例如跳远运动员的躯干侧旋与摆臂速度差需控制在5°以内

三、专项化力量训练体系

1. 基础力量构建

复合训练:高翻(3组×6次,负荷75%1RM)、深蹲跳(4组×8次)提升下肢爆发力

离心强化:跳箱下落训练(高度40-60cm)可增强肌腱刚度,减少触地时间0.02秒

2. 弹性力量开发

连续跳深训练:从30cm高度连续跳下10次,组间休息90秒,可提升反应力量指数(RSI)达18%

振动训练:20Hz频率的振动平台训练,能使跟腱弹性模量提升9.6%

3. 技术整合训练

动作模式雕刻:使用3D运动捕捉系统实时反馈关节角度,将理论动作误差控制在±3°以内

情景模拟:篮球运动员在疲劳状态下(心率>160bpm)进行变向起跳训练,模拟比赛末段体能临界状态

四、技术细节优化策略

1. 起跳角度精细化

跳高运动员采用50°-55°起跳角时,重心提升效率最佳

排球拦网起跳角需根据对方扣球手习惯调整,通常增加2°-3°可提升封堵概率12%

2. 时空节奏控制

跳远运动员助跑最后三步的步长变化应遵循"中-短-长"节奏,步频需提升至4.8步/秒

篮球起跳的蓄力-伸展时间比维持在1:0.7时,垂直起跳高度可增加4.3cm

3. 损伤预防机制

引入法国神经肌肉控制训练(PNF),将落地时膝关节外翻角度减少6°-8°

使用压缩腿套(压力值15-20mmHg)可降低腓肠肌微损伤发生率37%

五、科学化训练的创新方向

现代运动科学正在重塑传统训练模式:

生物反馈系统:通过足底压力传感袜实时监测发力分布,动态调整技术动作

人工智能建模:基于机器学习算法预测个体最佳起跳参数组合,误差率<2.1%

低温环境适应:-110℃超低温冷疗可加速肌肉恢复,使连续跳跃能力提升19%

这些技术创新正在将经验主导的训练模式,转变为数据驱动的精准化训练体系。正如运动生物力学专家刘延柱指出:"未来十年的跳跃能力突破,将来自神经肌肉控制优化与材料科学的跨界融合。