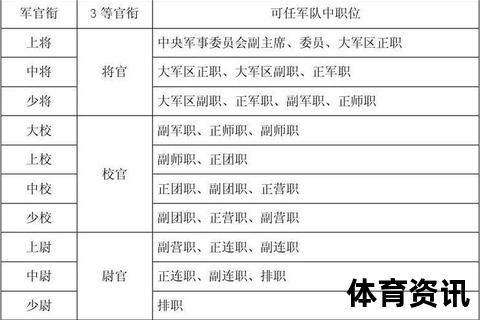

在中国军事体系中,军衔不仅代表着军人的荣誉与责任,更是其职业发展路径和经济待遇的直接体现。作为军队中承上启下的关键层级,中校军官在指挥链中承担着重要职责,其薪资与待遇体系既反映国家对军事人才的价值认可,也体现了军队现代化管理的制度设计。以下从收入构成、福利保障、职业发展三个维度展开解析。

一、中校军官的薪资构成体系

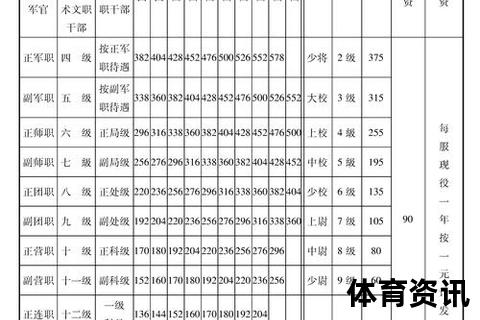

根据2023年军队薪酬制度改革后的标准,中校军官的月收入呈现“基本工资+津贴补贴+奖励性收入”的复合结构。以武警中校为例,其月薪约为22000元人民币,这一数字包含以下细分项:

1. 基本工资:由军衔工资、待遇级别工资和军龄工资三部分组成。

2. 津贴补贴:覆盖职业特殊性及生活保障需求。

3. 年终奖励:年度考核合格者发放相当于一个月全额工资的奖励,即“第十三月工资”,约2.2万元。

二、多维度的福利保障体系

中校军官的待遇不仅体现在经济层面,更通过全方位保障体系维护其职业稳定性。

1. 住房保障

2. 医疗保障

3. 职业发展支持

三、职业化改革下的薪资增长机制

随着军官职业化制度的推进,中校薪资增长路径已突破传统职务晋升的单一模式:

四、横向对比与制度意义

相较于其他职业,中校军官的待遇体系呈现以下特点:

1. 稳定性与长期性:军队特有的“待遇级别”制度确保薪资随年限稳定增长,避免地方企业常见的职业波动风险。

2. 综合保障优势:住房、医疗、教育等非货币化福利(如子女优先入学政策)大幅提升实际生活水平。

3. 责任与回报平衡:尽管薪资水平高于社会平均(例如博士学历文职人员月薪约1.1万元),但中校需承担高强度战备任务与重大军事责任。

中校军官的薪资与待遇体系,既是国家军事战略资源的投入体现,也是军人职业化改革成果的缩影。从结构化的薪资构成到终身制的福利保障,这一制度既激励军官长期服役,又为其家庭与社会角色提供坚实支撑。未来,随着军队现代化进程的深化,待遇体系或将进一步向技术骨干与作战指挥人才倾斜,为实现强军目标筑牢人才基石。