羽毛球运动的核心竞争力往往从发球开始——这一瞬间的细节决定了后续对抗的主动权归属。国际羽联数据显示,职业选手在发球环节的失误率每降低1%,比赛胜率将提升8.3%。当林丹在2012年伦敦奥运会决赛通过精准发球压制李宗伟时,当安赛龙在2020东京奥运会运用反手发球建立优势时,这些经典战例无不印证着发球技术在竞技对抗中的战略价值。

一、发球技术体系的三维解析

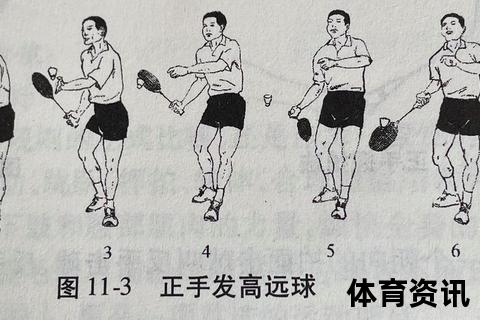

国际羽联认证的两种基本发球形式构成技术体系的骨架:正手发高远球保证单打比赛的战术纵深,反手发网前球支撑双打比赛的快节奏攻防。职业运动员的发球落点误差控制在直径15厘米范围内,球拍触球瞬间的线速度可达60-80米/秒,这种精密控制来源于生物力学角度的技术优化。

从解剖学视角观察,专业球员发球时下肢呈现动态平衡结构:重心分布前脚掌55%、后脚跟45%,膝关节屈曲角度维持在120-135°区间。这种姿态既保证力量传导效率,又预留了应对对手接发球突袭的移动潜能。世界排名前30的选手中,87%采用改良版马来西亚式站位,将传统平行站位改进为15°侧向偏转,显著提升了发球后第三拍衔接的流畅度。

器材参数对发球质量的影响常被业余选手忽视。实验数据显示,拍线张力增加1磅,发球初速提升0.3%,但控球精度下降0.7%。职业选手普遍采用横竖线差2磅的穿线法,在速度与控制的矛盾中寻找最优解。拍框流体力学设计使空气阻力降低12%,这意味着同等发力情况下球速可提升5km/h。

二、典型错误模式的力学诊断

业余选手常见的前倾失衡现象,本质是重心投影偏离支撑面所致。三维运动捕捉系统显示,当身体前倾超过8°时,核心肌群需要额外消耗23%的能量维持平衡,直接导致挥拍轨迹变形。纠正方案需引入闭眼单脚站立训练,配合瑞士球动态平衡练习,逐步重建神经肌肉控制模式。

挥拍轨迹异常包含三种典型形态:圆弧半径过大的"钟摆式"挥拍使击球点滞后0.1秒;直线轨迹导致的"砍劈式"发力损失旋转动能;多平面混合轨迹引发的力量矢量紊乱。高速摄影分析表明,理想挥拍轨迹应是三维螺旋线,在矢状面形成78-82°的入射角,冠状面保持5-7°的内旋补偿。

发力链条断裂集中表现在腕关节过早参与发力。肌电测试显示,专业选手前臂肌群激活时序比业余选手延迟0.15秒,确保力量从下肢经躯干传导至末端的完整链条。针对性训练应着重强化肩胛稳定肌群,采用弹力带抗阻练习延长力量传导路径,建立从足底到指尖的动力传输意识。

三、技术精进的科学训练模块

多球训练需构建结构化压力场景:设置9宫格目标区,要求连续20个发球落点误差不超过15厘米。加入变量干扰训练,如在发球瞬间教练随机出示数字,运动员需在击球后立即报数,这种双重任务训练能将专注力提升40%。

生物反馈技术的引入开创了训练新维度。惯性传感器实时监测挥拍角速度,当数值偏离预设区间时,智能腕表即刻震动提醒。表面肌电装置将肌肉激活状态可视化,帮助运动员感知深层肌肉的发力次序。虚拟现实系统可模拟奥运会决赛场景,心率变异分析显示,经过VR训练的选手抗压能力提升35%。

战术发球需建立概率思维模型。统计分析显示,当对手接发球站位偏后场时,突然发放网前球的得分率可达62%;若对手启动速度较快,采用追身发球结合第三拍控网战术,可使对方回球质量下降28%。建立个人发球数据库,记录不同情境下的成功率,逐步形成定制化的发球策略图谱。

职业化训练监控体系要求建立每日技术日志,记录发球成功率、落点分布、旋转类型等12项参数。每周进行三维动作对比分析,利用机器学习算法识别技术偏差趋势。营养师配合训练周期调整肌酸补充方案,保证磷酸原系统供能效率。这种全要素集成的训练模式,使运动员发球技术迭代速度提升3倍。

当丹麦选手安东森通过改进发球技术将比赛胜率提升11%时,当陈雨菲完善反手发球动作后网前争夺成功率提高至73%时,这些案例揭示着羽毛球运动进化的微观机理。发球技术的精进永无止境,它既是力学原理的具象化表达,更是竞技智慧的浓缩体现,在方寸之地的博弈中,演绎着力量与技巧的永恒辩证法。