围棋作为一项传承千年的智力运动,其段位体系既承载着文化基因,又映射着竞技水平的精微刻度。九段作为职业棋手的巅峰象征,不仅是技术实力的认证,更是棋道精神的凝练。这一体系的形成与演变,既与东方哲学思想交融,又在现代竞技规则中不断迭代,成为围棋生态中不可或缺的坐标。

一、九段制的历史基因:从九品到九段的文明嬗变

围棋等级制度的源头可追溯至魏晋时期的九品中正制。南北朝梁武帝首次将九品制引入围棋评定,设立「棋品」制度,将棋手分为九等,形成「入神、坐照、具体、通幽」等充满玄学色彩的品级划分。这种将人文评价体系与竞技水平挂钩的思维,深刻影响了东亚围棋文化的发展脉络。

江户时代的日本围棋界将九品制革新为「段位制」,初代本因坊算砂确立「名人」与「上手」两大等级,分别对应九段与七段。明治时期,方圆社引入「级位」概念,形成九段与九级并行的双轨体系。中国于1962年首次试行段位赛,1982年正式建立专业段位体系,陈祖德、聂卫平等成为首批九段棋手,标志着现代围棋竞技制度的成熟。

二、九段的炼成之路:双重通道的竞技认证

职业棋手冲击九段的路径呈现「双轨并行」特征。常规通道需通过升段赛制度,棋手需在特定轮次中达到胜率阈值。2016年改革后,升段责任局数增加4局,如初段升二段需在16局中获得75%胜率,段位越高所需局数越多,九段晋升需在34局中保持67.5%胜率。这种渐进式考核强化了段位含金量,2024年数据显示职业棋手总数约630人,九段仅占3%。

大赛直通机制则为天才棋手开辟快车道。获得世界冠军可直接晋升九段,如陈耀烨2013年LG杯夺冠后直升九段;世界团体赛三连胜终结比赛、国际双边对抗赛获胜等特殊成就也可破格升段。这种弹性制度平衡了竞技体育的偶然性与实力积累的必然性,马晓春、柯洁等棋王均借此登顶。

三、九段棋手的实力光谱:从让子差到AI时代的重构

传统段位理论认为相邻段位存在1子差距,九段让初段2-3子。但现代职业棋手水平趋近,九段与六段分先对局已成常态。2024年等级分显示,顶尖九段杨鼎新(2785分)与五段棋手分差不足100分,实战中仅半目之争。这种扁平化现象源于AI训练普及,年轻棋手通过人工智能快速突破技术瓶颈,16岁定段棋手已具备挑战高段位的实力。

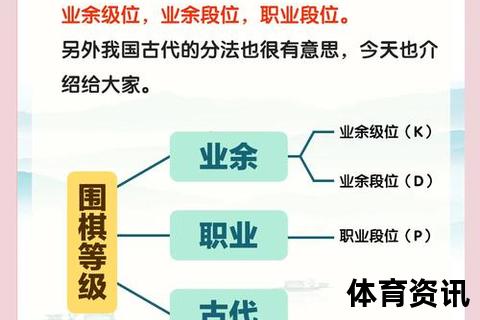

职业与业余的鸿沟依然显著。专业初段相当于业余6段,而业余8段需在国际赛事斩获前三,此类棋手多由退役职业选手构成。职业五段以上禁止参加业余赛事的规定,凸显了竞技体系的严格分层。

四、文化镜像:段位制的中日韩范式

中国段位制强调国家主导,由棋院统一组织定段赛与升段赛,2024年男子定段名额缩减至17人,选拔难度超越博士入学。日本实行「奖金排名制」,依据年度奖金收入自动调段,更侧重商业价值转化。韩国则采用「积分累进制」,国际赛事成绩占权重50%,激励棋手参与全球竞争。

这种制度差异折射出围棋文化定位的分野。中国将段位视为「国家荣誉体系」组成部分,聂卫平、柯洁等九段棋手常承担文化大使职能;日本段位制保留更多传统道场色彩,头衔战与段位深度绑定;韩国则将段位与商业赞助紧密结合,形成竞技与市场的双重驱动。

五、未来演进:AI冲击与价值重估

AlphaGo的出现颠覆了段位制的技术基础。职业棋手纷纷借助AI训练,导致段位与实战能力的关联度下降。2023年人机配对赛显示,九段棋手与AI协同的胜率差异不足5%,迫使段位评定引入AI吻合度等新维度。中国棋院试行「动态等级分」,将网络对弈数据纳入评估,或将重构传统段位体系的价值锚点。

文化符号意义仍是九段制的核心价值。正如围棋史学者指出:「九段不仅是技术标尺,更是棋道传承的仪式载体。」当AI解构了技艺的神秘性,段位制正从能力认证转向文化图腾,在数字时代延续着围棋的文明密码。