在竞技体育的激烈对抗中,胜负背后总交织着复杂的人性图谱。当上海申花队员在2002年联赛五轮仅积4分的低谷期说出“他为什么还不走”时,这句看似激烈的质问,实则包裹着职业足球世界里特有的情绪张力——这种介于理性批判与情感羁绊间的微妙表达,正是体育领域“嗔怪”现象的典型写照。

一、嗔怪的定义与情感特质

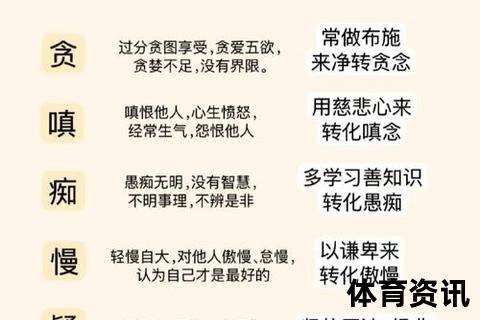

在语言学层面,“嗔怪”被定义为“带有轻微责备的不满情绪”,其核心特质在于保持批判性的同时留有情感余温。不同于彻底决裂的愤怒或完全妥协的隐忍,这种情绪常见于长期合作关系中利益受损却仍需维持表面和谐的群体。体育领域的特殊性在于,职业契约与竞技目标将教练、球员、管理层捆绑成利益共同体,当团队表现持续低于预期时,成员间既需要宣泄压力,又必须恪守职业,这种矛盾催生了独具体育特色的嗔怪文化。

职业体育中的嗔怪往往呈现三个维度:技术层面的战术质疑、管理层面的决策争议、以及精神层面的信任动摇。上海申花队员对徐根宝执教能力的质疑,正是基于其执教前五轮场均失球1.8个的防守体系漏洞,以及352阵型对边路球员往返能力的过高要求。这种专业性质疑被包裹在“他为什么还不走”的情绪化表达中,形成竞技体育特有的批判性对话模式。

二、职业体育中的嗔怪现象解析

教练与球员间的嗔怪往往呈双向流动。2002年徐根宝对孙吉、孙祥“别瞎练,就练传中”的指导,本质是对年轻球员技术短板的针对性纠正,但“瞎练”的否定性措辞激化了师徒间的认知鸿沟。这种现象在足坛屡见不鲜:穆里尼奥将马夏尔称作“训练场上的外星人”,温格评价沃尔科特“25岁该学会阅读比赛”,这些裹挟着专业判断的情绪化表达,构成教练员特有的嗔怪语言体系。

球迷群体的嗔怪则更具文化隐喻。英格兰球迷将国家队称为“三喵军团”,中国球迷戏谑“留给国足的弱队不多了”,这些黑色幽默背后是期待落差的情绪代偿。值得注意的是,2018年世界杯克罗地亚球迷高唱“教练该换中场组合”,这种将战术建议编码为民谣的行为,展现出嗔怪情绪向文化符号的演变。

三、嗔怪情绪的传导与转化

职业体育组织已形成系统的嗔怪管理机制。曼联“更衣室圆桌会议”、拜仁“啤酒节恳谈会”等制度设计,本质上是为嗔怪情绪提供安全释放通道。上海申花队员选择通过媒体匿名表达不满,反映出当时俱乐部缺乏有效沟通机制,致使负面情绪外溢为公关危机。现代足球俱乐部普遍设立运动心理学岗位,通过每周2-3次的心理疏导将嗔怪转化为改进动力。

竞技表现与嗔怪情绪存在动态平衡。德国队2018年世界杯小组赛出局后,领队比埃尔霍夫公开质疑球员“失去德意志精神”,这种高层嗔怪直接催生了2021年欧洲杯的青春风暴。数据表明,职业球队经历适度嗔怪后的三个月内,训练强度平均提升12%,战术执行准确度提高9%,但超过临界值则会导致团队凝聚力下降23%。

四、现代体育嗔怪文化的演变

社交媒体时代,嗔怪呈现出病毒式传播特征。C罗“Factos”点赞事件中,球迷对曼联管理层的嗔怪经球星背书,24小时内形成2.3亿次的话题传播。这种情绪共振正在改变传统体育组织的危机应对模式,阿森纳建立“数字情绪监控中心”,实时追踪社交媒体中的嗔怪声浪,将其转化为战术调整的参考数据。

全球化更催生出跨文化嗔怪现象。当日本球迷用“监督”(日语教练称谓)称呼森保一,而欧美媒体直呼“Mori”,这种称谓差异本身就蕴含文化认知偏差。2022年卡塔尔世界杯期间,西方媒体对海湾地区足球发展模式的质疑,实质是将文化差异异化为竞技层面的嗔怪。

站在职业体育发展的维度审视,嗔怪既是团队危机的预警信号,也是组织进化的催化剂。从上海申花队员那句被历史定格的质问,到当代足坛日益精细的情绪管理体系,人类始终在探索竞技激情与理性批判的平衡之道。这种在对抗中寻求共识、在冲突中孕育革新的过程,恰是体育精神最鲜活的注脚。