在体育赛事中,运动员的体重常常是衡量竞技状态的重要指标。无论是拳击、举重还是格斗类项目,「公斤」与「斤」的换算需求频繁出现。例如,当一位选手的体重标注为94kg时,许多观众会好奇:这究竟是多少斤?本文将深入解析换算逻辑,并结合体育场景探讨其实际意义。

一、公斤与斤的换算逻辑:从定义到应用

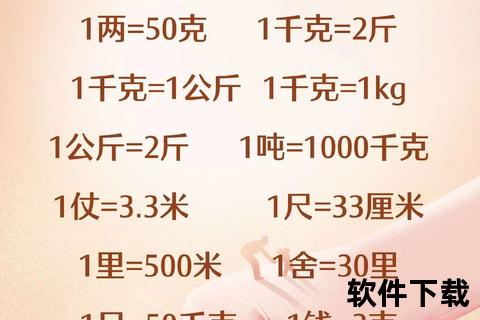

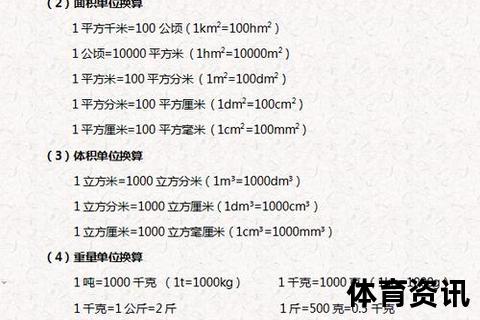

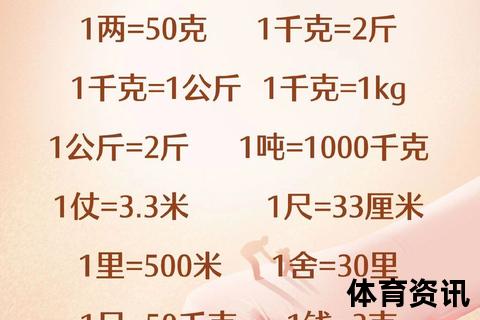

公斤(kg)是国际通用的质量单位,而“斤”是中国传统市制单位,两者的换算关系基于标准定义:1公斤=2斤。这一关系的核心源于中国市制单位体系的统一规范(1959年国务院《关于统一计量制度的命令》)。

具体到94kg的换算,只需进行一步数学运算:

94kg × 2 = 188斤

看似简单的计算,实则涉及单位制的历史演变。例如,国际单位制(SI)的普及推动了中国在1984年正式采用公斤作为法定计量单位,但“斤”因其文化惯性仍在民间广泛使用,尤其在体育赛事转播和日常报道中频繁出现。

二、体育场景中的重量单位:为何需要精确换算?

1. 竞技规则的要求

以举重为例,国际比赛按公斤划分重量级(如男子81kg级、女子49kg级),而国内赛事或转播中常以“斤”为单位进行解说。例如,吕小军的奥运夺冠成绩为81kg,若解说员称其“162斤抓举”,观众需瞬间理解数值差异。

2. 运动员状态管理

职业运动员的体重控制需精确到小数点后一位。例如,综合格斗选手若赛前称重为93.9kg(187.8斤),可能因多出0.1kg(0.2斤)而被取消资格。公斤与斤的快速换算能力直接影响备战策略。

3. 国际交流的桥梁

中国选手参加海外赛事时,需将训练数据转换为公斤制;反之,外籍运动员来华参赛则需适应“斤”的表达。例如,UFC选手张伟丽若在采访中提到“日常体重保持在120斤”,国际观众需理解这等于60kg。

三、常见误区与数据验证

1. 混淆“磅”与“斤”

部分观众误将欧美常用的“磅”(1磅≈0.4536kg)与“斤”等同。例如,94kg若错误换算为磅则是约207磅,与正确值188斤相差19斤。这种误差在跨文化赛事报道中可能导致信息混乱。

2. 忽略地区差异

中国大陆1斤=500克,但台湾地区1台斤≈600克,香港1司马斤≈604.8克。若未明确地区背景,直接将94kg换算为“斤”可能产生歧义。

3. 数据验证工具

为确保准确性,建议通过权威渠道交叉核对。例如:

四、从单位换算看体育文化融合

1. 历史维度

中国在20世纪50年代推行公制单位,但传统市制单位仍根植于民间语言。这种“双轨制”在体育领域尤为明显,反映了全球化与本土文化的平衡。例如,CBA联赛中球员身高用“米”、体重用“斤”,形成独特的表达习惯。

2. 传媒实践的挑战

体育解说员需根据受众调整单位表述。央视频道在转播NBA时采用“英尺”和“磅”,而在国内赛事中使用“米”和“斤”,这种切换考验专业素养。

3. 科技赋能的趋势

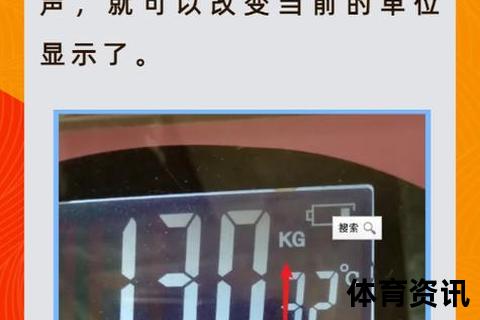

智能穿戴设备(如华为手表、Keep体脂秤)已支持公斤/斤一键切换,减少了人工换算的错误率。例如,94kg的体重数据可实时显示为188斤,帮助运动员和教练快速决策。

五、单位转换背后的体育精神

94kg到188斤的换算不仅是数学问题,更是体育全球化与本土化交织的缩影。从运动员的精确控重到赛事的跨国协作,单位制的统一与转换始终服务于一个核心目标:让竞技更公平,让交流更顺畅,让体育精神超越数字的界限。

无论是赛场上的毫厘之争,还是观众席间的热烈讨论,对数据的严谨态度终将凝聚成对体育的热爱与尊重。