在体育竞技领域,精确的重量单位换算直接影响着运动员的装备选择、体重分级判定乃至训练计划的制定。一位职业拳击手在赛前称重时发现体重计显示105磅,这个数字如何转化为中国民众更熟悉的"斤"单位?这个看似简单的数学问题背后,实际上隐藏着全球化体育交流中单位系统的碰撞与融合。当我们深入探究磅(pound)与斤这两个承载不同文明印记的重量单位时,会发现它们不仅是简单的数字转换,更是东西方计量体系对话的微观缩影。

一、单位体系的历史溯源

磅的文明足迹起源于古罗马时期的"libra pondo",这个拉丁词汇原指"一磅重",经过中世纪欧洲各国的演变,最终在英国形成了常衡磅(avoirdupois pound)的标准。1959年国际协议将1磅精准定义为0.45359237公斤,这个标准被美国、英国等50余个国家采用,成为现代体育赛事中最常见的重量单位之一。

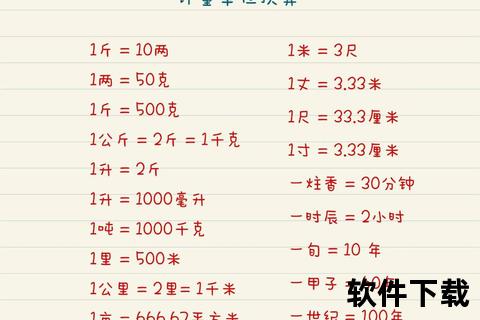

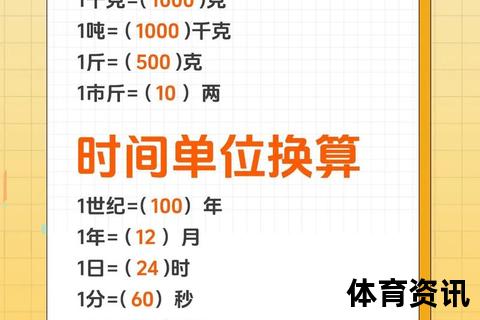

斤的东方智慧则根植于中国商代的权衡制度,最初以特定数量黍粒的重量为基准。1930年代国民推行度量衡改革,将1斤定为500克,这项标准在1949年后被新中国继承发展。值得注意的是,台湾地区至今仍沿用日治时期的600克台斤制度,而东南亚华人社区则保留着604.78982克的传统司马斤,这构成了单位换算时需要注意的地域差异。

二、科学换算的核心公式

在标准换算体系中,1磅=0.45359237公斤的精确系数,为重量转换提供了科学依据。将105磅转换为斤的完整过程可分为两个步骤:

1. 公斤转换:105磅 × 0.45359237 = 47.62719885公斤

2. 斤值计算:47.62719885公斤 × 2 = 95.2543977斤

这个计算结果精确到小数点后六位,但在实际应用中通常保留两位小数,即105磅≈95.25斤。需要特别注意的是,若涉及台湾或东南亚地区的传统斤制,换算结果将分别变为79.38斤(600克制)或78.76斤(司马斤制)。

三、体育场景的实践应用

在职业拳击赛事中,羽量级(126磅)选手的体重换算需精确到57.153公斤或114.31斤,任何细微误差都可能导致分级错误。东京奥运会举重赛场出现的电子显示屏,会同步显示公斤和磅两种单位,这要求裁判团队必须掌握快速换算能力——例如运动员挺举200公斤时,需立即报出440.92磅的对应数值。

体育装备领域的换算需求更为复杂:NBA官方用球的重量标准为22盎司(约623.7克),转换为中国制造标准时需要精确到1.247斤;职业自行车赛的车架重量限定为6.8公斤,换算为15磅时需核对是否满足UCI认证标准,这种双重单位对照已成为国际赛事筹备的常规流程。

四、常见认知误区辨析

1. 历史单位混淆:英国在1963年前使用的塔磅(Tower pound)为0.350公斤,与现用标准存在显著差异,研究历史赛事数据时需特别注意。

2. 地域标准误用:某运动品牌曾因将马来西亚市场的7斤哑铃(合4.2公斤)直接转换为15.43磅,而忽略当地司马斤标准,导致产品实际重量偏差达8%。

3. 口语化表述陷阱:健身领域常说的"推举200斤"若被误认为100公斤,实际训练负荷将出现25%的偏差,这种误解在力量训练中可能造成严重伤害。

五、全球化时代的计量对话

国际举重联合会(IWF)的器材认证体系要求杠铃片同时标注公斤和磅,这种双重标识的成本约占生产总成本的3%-5%,却有效避免了国际赛事中的计量纠纷。在体育科研领域,美国运动医学院(ACSM)的代谢当量(MET)研究需要将受试者体重在磅与公斤间反复转换,研究者开发出1磅=0.0756代谢公斤的专用换算系数,展现了单位转换在高端研究中的深度应用。

数字技术的革新正在重塑单位换算模式。2023年杭州亚运会采用的智能称重系统,能实时生成包含10种计量单位的数据报告,其中105磅的称重结果会同步显示为95.25斤、47.63公斤、1672.62盎司等多种单位,这种多维度数据支持为国际裁判团队提供了更全面的决策依据。

六、跨文化计量智慧启示

从英国温布利球场到北京鸟巢体育场,当显示屏上的105磅转化为95.25斤,这个简单的数字转换蕴含着人类计量文明数千年的演进历程。在体育全球化的今天,精确的单位换算既是技术规范,更是文化沟通的桥梁。它提醒着我们:在追求"更快、更高、更强"的竞技精神时,更需要建立在对不同文明计量智慧的尊重与理解之上。这种微观层面的标准化努力,正默默推动着人类体育事业向着更精确、更包容的方向持续发展。