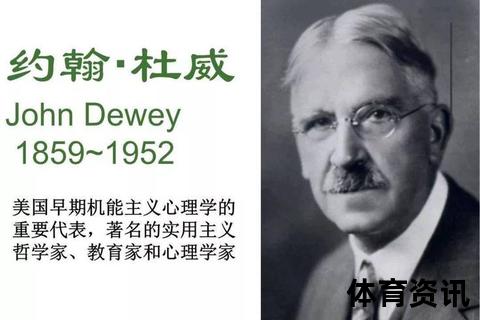

在全球化浪潮中,教育理念的跨文化交融往往成为社会变革的催化剂。约翰·杜威,这位将实用主义哲学与教育改革实践结合的美国思想家,不仅重塑了20世纪初美国教育体系,更以“儿童中心”“经验重构”等理念为纽带,深刻影响了中国近代教育转型,甚至在体育教育领域催生出持续百年的思想对话。

一、实用主义哲学下的教育革命

杜威提出的“新三中心论”颠覆了传统教育范式,将教学重心从教材与教师转向儿童本体。他认为“教育即生活”,强调学习应根植于真实情境,这一理念在体育教育中体现为“从做中学”的实践原则。1916年《民主主义与教育》系统阐释了“学校即社会”的观点,主张通过体育活动培养协作精神与社会责任感,这与当时机械化的体操训练形成鲜明对比。

其体育教育思想包含三个维度:

1. 生理基础:主张通过运动促进儿童身体发育,认为“体育强则国强”,将个体健康与国家命运相联系;

2. 心理建构:强调运动过程中的兴趣激发与个性发展,反对标准化训练对儿童天性的压抑;

3. 社会功能:将体育视为塑造民主公民的途径,通过团队协作培养规则意识与公平竞争精神。

二、五四运动中的思想播种

1919年杜威访华恰逢新文化运动高潮,两年间他在11个省份发表200余场演讲。《五大演讲集》的刊行使其教育理念迅速传播,胡适、陶行知等弟子将理论本土化,推动了中国近代教育体系重构。在体育领域,这种影响表现为:

陶行知在晓庄师范的实践中,将杜威理论发展为“生活即教育”,创建田间运动场、组织乡村运动会,使体育成为平民教育的重要组成部分。这种将西方理念与中国农耕文化结合的模式,开创了体教融合的先河。

三、体育教育的百年嬗变

杜威思想对中国体育的影响呈波浪式演进:1950年代因意识形态遭批判,却在改革开放后以新形态复苏。2001年新课改提出的“健康第一”“学生主体”理念,与杜威的“经验中心”形成跨时空呼应。数据显示,截至2023年,中国97.4%的中小学采用俱乐部制体育教学,这种源自杜威实验学校的模式,通过自主选课激发学生运动兴趣。

在竞技体育领域,杜威的“完整人格”理念同样渗透:

四、东西方教育哲学的当代对话

当前中国体育教育面临的挑战,恰为杜威思想提供了新的诠释空间。青少年体质下降、应试教育挤压运动时间等问题,促使教育者重新审视“儿童中心”的现代价值:

值得注意的是,杜威理论在中国实践中也显现出局限性。如过度强调儿童自主性导致的教学纪律松散、农村地区体育资源失衡等问题,促使教育者结合本土实际进行改良,形成“教师主导-学生主体”的动态平衡模式。

跨越时空的思想共振

从1919年杜威踏上上海码头,到如今体教融合成为国家战略,这场持续百年的教育对话印证:真正伟大的思想必能超越地域与时代的边界。在建设体育强国的征程中,杜威哲学不仅为破解“体质与成绩”“个性与纪律”等二元对立提供方法论,更启示我们:教育的终极价值,在于让每个生命在运动中绽放独特光彩。