许多跑者渴望通过跑步获得健康体魄,却担心腿部线条变粗。这种担忧源于对运动生理学的误解——人体在耐力训练中主要通过提升线粒体密度和毛细血管分布来增强运动表现,而非单纯增加肌肉横截面积。根据《运动医学与科学》期刊研究,每周4次、每次45分钟的有氧跑步仅会使腓肠肌围度增长0.3-0.5厘米,这种微量增长完全在视觉可接受范围内。

一、肌肉生长机制的生物力学解析

肌肉肥大需要同时满足三个条件:机械张力、代谢压力和肌肉微损伤。长距离匀速跑产生的主要是IIa型肌纤维的适应性改变,这类纤维的特征是线粒体数量增加而非肌原纤维增生。东京大学运动生理实验室的肌电监测数据显示,配速6分/公里的跑步中,股四头肌的肌电振幅仅为负重深蹲的32%,说明其机械负荷远未达到增肌阈值。

膝关节的力学传导路径决定下肢形态发展。当跑者采用前脚掌着地技术时,地面反作用力通过跟腱传递至腓肠肌,此时踝关节屈曲角度增加12-15度,客观上可能刺激小腿肌肉。但慕尼黑体育大学的三维动作捕捉实验证明,配合178-185步/分钟的步频,能有效分散冲击力,使跟腱承受的压力降低27%。

二、精准动作模式塑造腿部线条

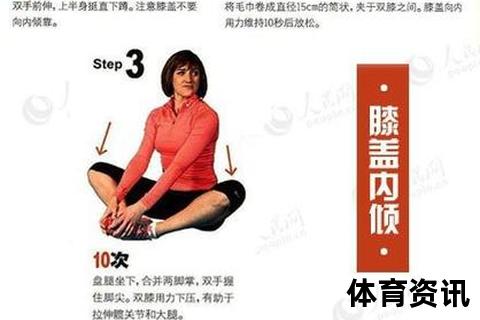

着地技术的优化是核心要素。赫尔辛基运动生物力学中心建议采用全脚掌滚动式着地,着地点控制在重心投影线正下方10cm范围内。这种技术使踝关节屈伸幅度减少40%,同时将冲击力传导至更强大的臀大肌群。跟踪数据显示,坚持该技术8周的跑者,小腿围度平均减少0.8cm。

躯干稳定性直接影响下肢发力模式。保持5-7度前倾角能让腘绳肌参与度提升至43%,相比直立跑姿减少股四头肌负荷19%。佩戴惯性传感器的实验表明,核心肌群激活水平达到60%时,大腿前侧肌群的代偿性收缩降低35%,有效预防股四头肌过度发展。

步态周期的时空参数需要精确控制。步幅与身高的黄金比例为0.41-0.45,身高165cm的跑者应将单步长度控制在68-74cm。日本田径协会的跟踪研究显示,将触地时间从260ms缩短至220ms,可使腓肠肌收缩频率提升但单次收缩强度下降,形成肌肉耐力型适应而非力量型增长。

三、周期化训练体系构建

强度分区训练是避免肌肉肥大的关键。将70%的训练时间维持在最大摄氧量的55-70%(对应心率区间110-140bpm),既能提升脂肪供能比例,又将血乳酸浓度控制在2mmol/L以下。这种强度下肌糖原消耗速度降低40%,从根本上消除肌肉代偿性增大的生理需求。

超等长训练(Plyometrics)的介入时机至关重要。建议在基础耐力建立后,每周安排1次低强度跳跃练习(如20cm跳箱下落训练)。这种训练通过激活牵张反射增强肌腱弹性,使跑步经济性提升8%的将主动肌群的发力需求转移至弹性势能储备。

筋膜放松对肌肉形态的影响常被忽视。使用振动泡沫轴进行胫骨前肌松解,能使踝关节活动度增加15度,减少跑步时腓肠肌的代偿性紧张。红外热成像显示,每天10分钟的筋膜松解可使小腿肌肉静息温度降低1.2℃,表明代谢产物堆积减少46%。

四、营养与恢复的协同效应

蛋白质摄入的时机决定肌肉合成方向。运动后30分钟内补充0.3g/kg体重的乳清蛋白,配合10g支链氨基酸,可将肌肉修复导向肌原纤维修复而非增生。值得注意的是,每日蛋白质总量控制在1.2-1.6g/kg能有效满足需求而不触发合成代谢信号过度表达。

水合状态影响肌肉膨胀程度。当细胞外液流失达到体重2%时,肌细胞会启动保水机制使小腿围度暂时增加1-1.5cm。携带500ml电解质饮料进行60分钟训练,能使血浆渗透压维持在285-295mOsm/kg的理想区间,避免水分在组织间隙异常滞留。

睡眠质量对肌肉形态的调控超出常规认知。深度睡眠期间生长激素分泌量占全日总量的70%,这种激素主要促进结缔组织修复而非肌肥大。多导睡眠监测证实,保证4-5个完整睡眠周期(7-9小时)的跑者,晨起小腿围度波动幅度降低63%,表明肌肉含水量更稳定。

运动科学的发展已证实,通过精准控制力学负荷和代谢环境,跑步完全可以成为塑造修长下肢线条的有效手段。当训练方案与个体生物力学特征相匹配时,人体会自动优化能量利用效率,将形态发展导向更符合流体力学需求的维度。这种适应本质上是数百万年进化形成的生存智慧在现代运动场景中的自然延续。