在体育竞技的璀璨星河中,网球以其优雅与力量的结合吸引着无数爱好者。初入网坛的新手常因动作不规范或技巧不纯熟陷入瓶颈——从握拍时手腕的微妙角度,到击球瞬间身体重心的转换,每一个细节都可能成为进阶的分水岭。以下是系统性拆解网球基础技术的五大核心步骤,帮助初学者建立科学的技术框架。

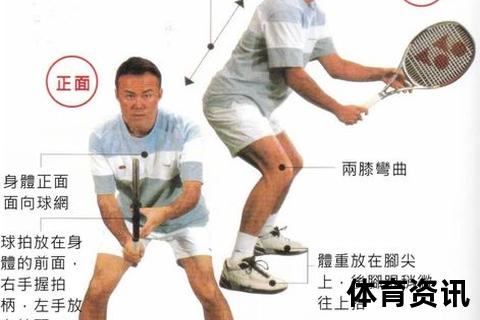

一、构建基础:握拍与准备姿势的精准定位

握拍方式直接决定击球效果,大陆式握拍(食指根部贴2号斜面)是发球与截击的最佳选择,而半西方式握拍(虎口对准5号斜面)则更适合现代上旋正手击球。握拍时需保持食指与拇指形成三角支撑,避免握柄中部留空导致发力分散。

准备姿势需双脚开立略宽于肩,重心下沉至前脚掌,膝盖微曲形成动态平衡。持拍手将球拍置于胸前,非持拍手轻扶拍喉,保持躯干轻微前倾——这种姿态既能快速启动,又可随时调整击球方向。值得注意的是,职业球员如德约科维奇在接发球时,往往通过分腿垫步(Split Step)实现重心瞬间弹起,为后续移动创造动能。

二、解锁击球密码:三维空间中的最佳触点

击球点的选择需结合握拍方式与旋转类型:东方式握拍适合腰部高度的平击球,而西方式握拍则擅长处理肩部高度的上旋球。理想的触点应位于身体侧前方约一臂距离,此时躯干旋转产生的扭矩最大。例如,纳达尔的正手击球点比普通球员靠前10厘米,通过更早的迎击制造强烈上旋。

对于低弹跳球,需屈膝降重心至球下方,利用腿部蹬伸力量将球“兜”起;处理高弹跳球时,则需后退半步,在球下落期完成击打。练习时可借助多球训练,由教练喂送不同高度、速度的球,强化空间感知能力。

三、动力链传导:正反手击球的核心技术

正手击球需经历“转体引拍-蹬地挥拍-重心前移”三阶段。引拍时以非持拍手引导肩部旋转,拍头指向后方围网,形成钟摆式蓄力;挥拍瞬间由腿部蹬伸启动,核心肌群带动大臂前送,最后手腕保持固定角度完成雨刷式随挥(随挥终点在左肩上方)。费德勒的正手之所以具备穿透力,关键在于其转体幅度达到120度,远超业余选手的60-80度。

反手击球分单手与双手两种模式。单手反拍要求持拍手肘部贴近躯干,通过身体旋转带动小臂内旋;双手反拍则需非持拍手主导推力,双肘形成稳定三角结构。练习时可通过“影子挥拍”固化肌肉记忆:面对镜子检查引拍轨迹是否呈C字形,随挥是否充分跨越身体中线。

四、发球技术入门:从抛球到内旋的力学解析

采用大陆式握拍,站位时前脚与底线呈45度夹角,抛球高度应比伸直球拍高20厘米。抛球轨迹需垂直向上,避免侧旋导致落点偏移——研究显示,抛球偏差超过15厘米,发球成功率下降40%。挥拍阶段遵循“奖杯姿势-掉拍头-内旋击球”流程:当球到达最高点时,持拍肘部先行上抬,拍头自然下垂形成肩部外旋蓄力;击球瞬间前臂急速内旋,使拍面以5-10度夹角擦过球体背面,产生侧上旋。

初学者可通过“毛巾训练法”强化内旋动作:将毛巾卷成筒状夹在腋下,强制肘部抬高至耳朵高度,防止出现“托盘式”错误动作。

五、步法与节奏:动态平衡的艺术

网球场移动遵循“三步原则”:第一步小步调整方向,第二步跨步接近来球,第三步碎步精准定位。开放式步法(击球时双脚平行)适合处理快速来球,关闭式步法(前后脚站位)则利于发力进攻。练习时可在地面标记击球区域,进行“之字形折返跑”与“钟摆式横向移动”组合训练。

击球节奏需与呼吸同步:引拍时深吸气,挥拍瞬间屏息聚力,随挥阶段缓慢呼气。职业球员平均每分耗时20秒,其中70%时间处于动态调整状态,仅有30%用于实际击球——这种节奏控制能力可通过对墙击球训练培养,设定每分钟30-40次的稳定击球频率。

技术进阶的阶梯

当基础动作固化后,可引入“压力训练法”:设定连续10个正手斜线球命中目标区的挑战,失败则重新计数。研究表明,这种刻意练习能使神经肌肉协调效率提升23%。每周至少进行2次核心力量训练(如药球旋转抛投、TRX悬吊划船),可增强动力链传导效率。

网球技术的精进如同雕刻时光,每一个挥拍都是对力学原理的致敬。从握拍的微观角度到战术的宏观视野,唯有将科学训练与身体感知深度融合,方能在方寸球场间书写属于自己的运动诗篇。