在军队与地方行政体系的互动中,职务级别的对应关系始终是公众关注的焦点。尤其当涉及军转干部安置、军地协作或政策制定时,明确团级干部在军队与地方行政体系中的定位,成为理解国家治理结构的重要切入点。本文将从历史沿革、职务层级、军衔体系及实际案例等多维度,系统解析团级干部的级别定位及其与地方职务的关联。

一、军队职务体系的历史演变与团级干部定位

我国军队的职务体系历经多次改革,从早期的“军师团营”四级制逐步演变为“军旅营”三级制,指挥层级更加扁平化。在这一背景下,团级单位作为传统编制中的核心作战单元,其地位虽有所调整,但团级干部的职责仍聚焦于军事指挥、政治工作与部队管理。根据《中国人民解放军内务条例》,团级主官(如团长、团政委)需统筹全团军事训练、战备动员及思想教育工作。

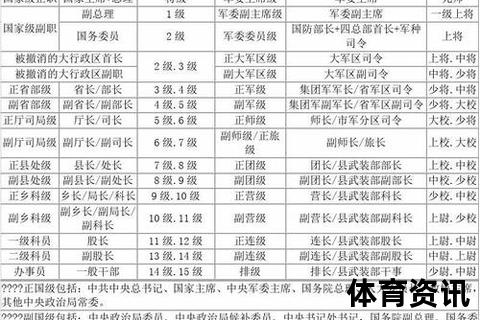

团级干部的行政级别被明确为“正团级”,对应地方行政体系中的正县处级。例如,团长或团政委转业后通常可担任县级市(区)的书记、县长或市级机关的正职领导,其待遇与职权与地方正处级干部相当。这一对应关系既体现了军地职级的平衡,也为军转干部提供了明确的职业发展路径。

二、军衔与职务的对应关系:从“一职多衔”到“一职一衔”

军衔是军官身份的重要标识,但其与职务并非简单的一一对应关系。根据现行《中国人民解放军军官军衔条例》,军官的军衔由职务等级决定,而职务等级又受编制规模、职能定位等因素影响。以团级干部为例:

值得注意的是,2021年军改后推行的“一职一衔”制度进一步规范了军衔授予标准。例如,合成旅旅长(副师级)固定为大校,合成营营长(副团级)统一为中校,避免了以往“一职多衔”导致的混乱。这一改革强化了军衔的独立价值,使其不再单纯依附于职务。

三、团级干部与地方职务的对比逻辑

1. 级别对应原则

根据《公务员法》及军转安置政策,军队正团级干部对应地方正县处级,副团级对应副县处级。例如:

2. 职责差异分析

尽管级别相当,军队与地方干部的职能重心存在显著差异:

3. 转业安置的特殊性

团级干部转业时可能根据专业背景或政策需要调整职级。例如,具有技术特长的团级工程师可能被安置为地方厅局级事业单位负责人,而作战指挥类干部更倾向于行政领导岗位。

四、典型案例解析:团长与团政委的双重角色

在团级单位中,团长与团政委的职务分工体现了“军事与政治并重”的原则:

二者虽级别相同,但在实际工作中需形成互补。例如,在人事选拔中,团政委拥有主导权;而在军事行动中,团长行使最终指挥权。这种“双主官制”既保障了党对军队的绝对领导,又确保了军事行动的专业性。

五、国际视野下的军衔体系对比

我国军衔制度具有鲜明特色,尤其是“大校”军衔的设置。根据国际惯例,大校通常对应外军的准将(如美军Brigadier General),而少将对应Major General。这一设计既控制了高级军官数量,又适应了我军“军旅营”三级编制的需求。例如,美军一个旅级战斗队(约4,000人)由准将指挥,而我军合成旅旅长(副师级)为大校,编制规模与指挥层级高度匹配。

六、军改对团级干部发展的影响

2016年以来的军改大幅优化了军队结构,团级干部的职能随之调整:

例如,合成营营长的级别从正营级提升至副团级,军衔固定为中校,凸显了合成化部队在现代化战争中的核心地位。

团级干部作为军队的中坚力量,其级别定位与地方职务的对应关系,既反映了国家治理体系的统一性,也体现了军地职能的专业化分工。从“一职多衔”到“一职一衔”,从传统步兵团到合成化部队,团级干部的职责与价值始终随着国防需求而动态演进。理解这一体系,不仅有助于公众认知军队结构,也为军地协作与人才流动提供了重要参考。

(全文完)

参考资料:

1. 《中国人民解放军军官军衔条例》

2. 军队编制改革与军衔制度调整政策

3. 军转干部安置政策解读

4. 国际军衔体系对比研究