在中国城市发展的版图中,成都与武汉呈现出两种截然不同的经济演进路径。前者以航空枢纽为核心,构建起辐射全球的“金角”网络;后者以高铁为骨架,编织出覆盖全国的“米字型”脉络。两座城市的发展模式不仅折射出地理禀赋与产业逻辑的差异,更揭示了中国超大经济体内部资源配置的深层规律。

一、经济指标的多维镜像

从经济总量看,成都2024年GDP达23511.3亿元,同比增长5.7%,服务业贡献率超过70%,信息传输、软件服务等现代服务业增速达8.2%。武汉同年GDP为21106.23亿元,增速5.2%,制造业增加值占GDP比重维持在35%以上,光电子信息、汽车等产业形成万亿集群。尽管总量存在差距,武汉人均GDP较成都高出12%,显示出不同的财富创造效率。

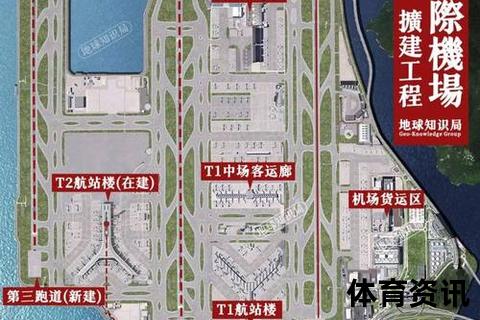

交通数据对比更具戏剧性:成都双机场2023年吞吐量突破7000万人次,超越广州跃居航空第三城,国际航线密度达每万人0.87条;武汉天河机场同期客流仅2400万人次,但其高铁日均到发量突破50万人次,铁路客运量连续十年蝉联全国首位。这种“航空-高铁”的错位发展,在1000公里半径理论中得到完美诠释——成都至长三角、珠三角的航空出行占比超65%,而武汉至这些区域的高铁选择率高达82%。

二、发展模式的底层逻辑

成都的航空金角模式植根于地理条件与产业选择。作为西部经济高地的门户城市,其航空网络构建起三大战略通道:向东衔接长江经济带,向南对接东盟自贸区,向西贯通中欧班列。这种立体交通体系支撑着电子信息、生物医药等时效敏感型产业,2024年航空物流占全市高附加值产品运输量的47%。

武汉的高铁核心模式则依托“中部之心”的区位优势。超米字型高铁网实现4小时覆盖全国80%人口,这种时空压缩效应推动形成“上午洽谈、下午验厂”的产业协作模式。东风汽车通过高铁网络将供应商响应时间缩短60%,光谷生物城50%的技术协作通过当日往返高铁完成。

三、产业生态的差异化演进

在新经济赛道布局上,成都聚焦“无人机+金融科技+数字文创”组合拳。2024年网络信息安全产业规模突破800亿,培育出极米科技等4家独角兽企业,天府国际生物城吸引全球23个创新药项目落地。这种“机场+自贸区+保税仓”的航空经济生态,使跨境电商交易额年均增长41%。

武汉则深耕“光芯屏端网”全产业链,长江存储通过高铁实现长三角零部件12小时达,华星光电T5项目依托武鄂黄黄高铁圈形成百公里配套半径。2024年光电子信息产业产值突破6000亿,光纤光缆全球市场占有率升至33%。

四、城市功能的战略分野

作为国家物流数据开放互联试点城市,成都重点突破“航空+数字”的融合创新。天府国际机场建成全国首个航空物流区块链平台,实现跨境商品从机舱到货架的全流程追溯,通关时效压缩至2.8小时。这种模式支撑起国际消费中心城市建设,SKP等高端商业体国际品牌首店占比达38%。

武汉则在多式联运领域打造“高铁+水运”的中国方案。阳逻港铁水联运示范基地通过5G调度系统,实现江海直达船舶与高铁货运专列的无缝对接,大宗商品周转效率提升25%。这种“长江黄金水道+京广高铁动脉”的组合,使其在大宗商品交易市场占有率提升至全国12%。

五、未来发展的协同空间

两种模式正在呈现融合趋势:成都启动建设西部首条磁悬浮高铁试验线,探索“航空+超高速铁路”的复合枢纽;武汉谋划建设鄂州机场高铁货运专线,构建“空高联运”新体系。这种演进暗合国家“通道+枢纽+网络”的现代物流战略,在成渝双城经济圈与长江中游城市群的互动中,两大枢纽正形成“航空快货+高铁普货”的全国物流新格局。

当成都的无人机穿梭在川西高原配送松茸时,武汉的高铁专列正将光模块送往长三角数据中心。这两种交通范式不仅塑造着城市经济基因,更在更深层面重构着中国经济的空间组织逻辑——前者打破地理阻隔创造非对称优势,后者强化区域协同激发规模效应,共同构成超大经济体高效运转的“任督二脉”。