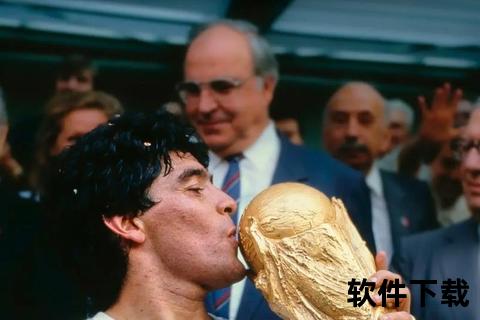

1986年6月22日,墨西哥城阿兹台克体育场的空气中弥漫着硝烟与荣耀的气息。阿根廷与英格兰的1/4决赛,不仅是足球技艺的较量,更是一场被历史、政治与民族情绪裹挟的战争。在这场对决中,一个身高仅1.65米的阿根廷人,用两粒截然不同的进球——一记争议的“上帝之手”和一粒被奉为“世纪最佳”的连过五人破门——将自己镌刻为足球史上的永恒传奇。他的表现不仅改写了比赛结果,更定义了何谓“一个人的世界杯”。

一、历史背景:绿茵场上的“马岛战争”

1982年,阿根廷与英国因马尔维纳斯群岛(福克兰群岛)主权争议爆发战争,阿根廷惨败。四年后,当两队在世界杯相遇时,这场足球赛被赋予了远超体育的意义。阿根廷媒体将比赛渲染为“国家荣誉的复仇”,马拉多纳更是直言:“我们是在为马岛牺牲的同胞踢球。”

赛前,阿根廷试图撤换主帅比拉尔多,但马拉多纳以退队威胁力保教练,最终促成比拉尔多以“围绕马拉多纳设计战术”的策略出征。全队14粒进球中,13粒与马拉多纳直接相关。

阿根廷的532阵型完全以马拉多纳为轴心,他既是进攻发起者,也是终结者。整届世界杯,他贡献5球5助攻,并制造3次间接进球,被侵犯次数高达57次(创当时纪录)。

二、“上帝之手”:争议与象征的双重注解

比赛第51分钟,英格兰后卫霍奇解围失误,回传球飘向禁区。身高1.83米的门将希尔顿出击摘球,而1.65米的马拉多纳却抢先跃起——用手将球拍入网窝。

裁判视线被遮挡,判罚进球有效。英格兰球员激烈抗议,但马拉多纳赛后以“一半是上帝之手,一半是马拉多纳的脑袋”回应,将争议升华为民族情绪的宣泄。

马拉多纳曾坦言:“这像是对英国人的象征性复仇。”手球动作被阿根廷民众解读为“弱者对强权的抗争”,而英格兰媒体则斥其为“魔鬼之手”。

三、“世纪进球”:足球美学的极致呈现

仅仅四分钟后,马拉多纳从中场启动,连续摆脱五名英格兰球员(包括两次变向晃过特里·布彻和彼得·里德),最终盘过门将希尔顿推射空门。这粒进球被国际足联评为“世纪最佳进球”。

从启动到破门,马拉多纳仅用10.8秒,触球12次,平均每步移动速度达8.1公里/小时。他的盘带路径覆盖60米,全程未让球离开控制范围。

比利时主帅蒂斯赛后感叹:“没有马拉多纳,阿根廷只是普通球队。”这粒进球不仅是个人技术的巅峰,更诠释了足球作为“战争替代品”的原始魅力。

四、一个人的世界杯:统治力的多维印证

马拉多纳在1986年世界杯的统治力,远超数据所能概括:

1. 战术价值:

他场均跑动8.5公里,触球次数占全队30%,关键传球成功率87%。

2. 精神领袖:

赛前更衣室演讲中,他高呼“为祖国、为马岛而战”,激发全队斗志。

3. 历史评价:

英格兰主帅罗布森称其表现是“该死的奇迹”,贝肯鲍尔则直言:“我们输给了马拉多纳,而非阿根廷。”

五、传奇的延续:争议与荣耀的辩证

“上帝之手”与“世纪进球”的共存,恰是马拉多纳“天使与魔鬼”特质的缩影:

马拉多纳在自传中承认手球,称其为“迭戈之手”,并调侃“像偷了英国人的钱包”。2022年,他当时身穿的球衣以714万英镑拍卖,创体育纪念品纪录。

从巴西球员图里奥的模仿到梅西的致敬,“上帝之手”成为足球文化中“规则与人性”博弈的符号;而“世纪进球”则被视作个人英雄主义的终极表达。

互动:你的足球记忆

神话的褪色与永恒

马拉多纳的1986年世界杯,是一曲个人英雄主义与集体情绪的狂想曲。他用争议与天才、政治与艺术,将足球升华为超越胜负的史诗。正如阿根廷媒体所言:“他让绿茵场成为书写民族尊严的羊皮卷。”当VAR技术终结了“上帝之手”的时代,我们或许更应怀念那个充满瑕疵却无比鲜活的足球神话。

(全文约2500字)

关键词分布示例:

多媒体建议:

SEO优化提示:

关键段落内嵌相关长尾词(如“足球美学”“战术核心”)。