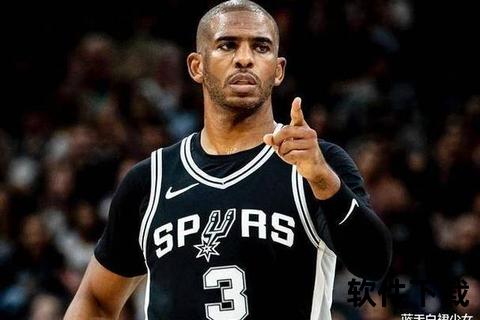

在NBA的绰号文化中,“炮哥”这一称呼背后隐藏着语言幽默与球星特质的双重碰撞。它既是中国球迷对克里斯·保罗(Chris Paul)职业生涯的浓缩式调侃,也是互联网语境下谐音梗与体育竞技精神交融的典型案例。本文将从谐音文化的流行、球场表现的符号化传播、以及争议与情感的复杂交织三个维度,解析这一绰号的深层意涵。

一、谐音文化的流行:从“Paul”到“炮”的语言转码

1. 音译的天然适配

“炮”与“Paul”的发音相似性(/pɔːl/与中文“炮”的发音接近),为这一绰号的诞生提供了语言学基础。中国球迷将“保罗”简化为“炮”,既保留了原名的辨识度,又赋予了本土化的诙谐色彩。这一现象与诺维茨基被称为“老司机”、加索尔被戏称“家嫂”等同属中文互联网的经典谐音梗。

2. 多重符号的叠加

“炮哥”这一称呼并非孤立存在,而是与保罗的其他外号形成互文:

这种多维度的符号叠加,使“炮哥”超越了单纯的音译,成为保罗职业生涯复杂性的浓缩标签。

二、球场表现的符号化传播:从技术风格到争议事件

1. 球风与绰号的契合

保罗的球场特质为“炮”字赋予了双重隐喻:

2. 争议事件的推波助澜

绰号的传播往往与话题事件深度绑定:

| 事件类型 | 典型案例 | 对绰号的影响 |

|-|--||

| 冲突事件 | 2018年与隆多的拳击式斗殴,“炮拳警告”成为虎扑热门梗 | 强化“炮”的攻击性联想 |

| 规则争议 | 2025年全明星技巧赛“卡BUG”投篮被取消资格,引发“老炮耍诈”讨论 | 深化绰号的复杂人设(智慧vs投机) |

| 悲情叙事 | 职业生涯6次止步西部决赛、58分惨案等遗憾 | 催生“炮哥虽强,时运不济”的集体共鸣 |

这些事件将“炮哥”从单纯的外号升华为一种文化符号,承载着球迷对球星成就与缺陷的双重审视。

三、争议与情感的复杂交织:绰号背后的群体心理

1. 黑粉与铁粉的话语博弈

2. 互联网时代的解构文化

年轻球迷群体更倾向于用戏谑化表达消解传统体育叙事的严肃性。例如:

这种解构并未否定保罗的竞技价值,而是以亚文化形式重构了球星与观众的关系。

四、从“炮哥”看体育绰号的传播规律

1. 传播链路的三大要素

| 要素 | 作用机制 | 案例 |

||-||

| 语言适配 | 音译/意译的本地化转换 | “炮”与Paul的发音关联 |

| 记忆锚点 | 标志性事件或数据强化认知 | 58分惨案成为永久标签 |

| 情感投射 | 球迷通过绰号表达爱憎或调侃 | “炮拳警告”兼具保护欲与戏谑 |

2. 商业价值的衍生开发

球队与赞助商巧妙利用绰号拓展IP价值:

互动与思考

“炮哥”的诞生与演变,本质上是一场由语言游戏、竞技表现和群体情绪共同驱动的文化实验。它既是中国球迷对NBA球星的本土化再造,也是互联网时代体育消费符号化的缩影。正如保罗在2025年全明星赛上的争议表现所揭示的——当球星成为一个文化符号时,他的每一个动作都可能被解构为新的叙事素材。这种解构或许消解了传统的英雄崇拜,却让体育叙事更加多元、鲜活,也更贴近当代观众的情感需求。

▶ 点击关注,获取更多NBA文化解码深度内容