丁慧国籍取消事件解析_关键原因与官方回应全追踪

adminc2025-04-17赛事回忆录23 浏览

在体育竞技的舞台上,国籍与身份的话题往往牵动着公众的神经。一名运动员的肤色、血统与国籍的关联,为何会引发如此大的争议?一场因“身份误读”引发的舆论风波,折射出社会对多元文化包容性的深层思考。

一、事件背景:从“混血国手”到“国籍疑云”

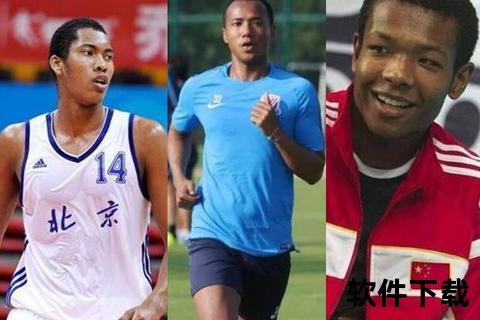

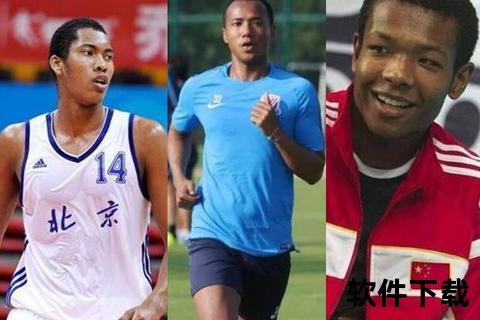

丁慧,中国男排历史上首位混血运动员,因其独特的成长背景和运动生涯,多次成为公众焦点。

身份溯源:丁慧1989年出生于杭州,母亲为中国人,父亲为南非人。他自幼随母亲生活,持有中国国籍,且能说流利的杭州方言,文化认同感强烈。

职业生涯:2009年入选中国男排国家队,担任自由人,凭借出色的运动天赋(弹跳力、灵活性)崭露头角,但因网络暴力于2012年暂别赛场,后于2017年复出。

争议起点:2018年排超全明星赛中,丁慧因肤色被央视误标为“外援”,引发公众对其国籍的质疑。此后,“丁慧国籍被取消”的传言在社交媒体发酵,尽管缺乏官方依据,却成为舆论热点。

二、关键争议点:谣言如何裹挟真相?

围绕丁慧国籍的讨论,暴露出公众对混血运动员身份认知的局限性与信息传播的失真。

1. 误解根源

外貌偏见:丁慧的非洲裔特征使其常被误认为外籍运动员,甚至被贴上“非中国人”标签。

信息断层:部分媒体在报道中未核实其国籍背景,使用“外援”“归化”等误导性表述,加剧公众困惑。

2. 谣言传播链

社交媒体推波助澜:诸如“丁慧因国籍问题被国家队除名”“混血身份不符合参赛资格”等不实信息通过短视频、帖文扩散。

公众认知偏差:部分网民将“混血”等同于“非中国籍”,忽视了我国法律对国籍认定的明确规定。

▼ 官方回应与法律依据

国籍法澄清:根据《中华人民共和国国籍法》,父母一方为中国公民且本人出生在中国者,自动获得中国国籍。丁慧符合这一条件,从未改变国籍。

体育总局声明:中国排协多次强调丁慧的参赛资格合法合规,并呼吁公众尊重事实。

三、深层剖析:混血运动员的困境与社会反思

丁慧事件并非孤例,而是全球化背景下运动员身份认同问题的缩影。

1. 体育领域的文化包容挑战

刻板印象:公众对运动员的期待往往基于“纯血统”假设,混血或归化运动员易被质疑“忠诚度”。

案例对比:

谷爱凌:中美混血滑雪运动员,因代表中国参赛获赞誉,但同样面临“投机归化”的争议。

俄运动员改籍潮:因国际赛事禁令,超百名俄罗斯运动员变更国籍以延续职业生涯,凸显政治与体育的复杂纠葛。

2. 网络暴力的长期影响

丁慧的两次退避:2012年因肤色遭辱骂暂别排坛;2023年国籍谣言再引攻击,反映网络环境对运动员心理的侵蚀。

行业启示:需建立运动员心理支持机制,并加强网络信息监管,遏制不实信息传播。

四、迈向包容:体育精神的本质与未来

1. 重新定义“国家荣誉”

竞技水平优先:运动员的国籍不应成为评判其贡献的唯一标准,专业技能与体育精神才是核心价值。

文化多元认同:鼓励公众接纳不同背景的运动员,将其视为全球化时代中国开放性的象征。

2. 制度优化建议

媒体责任:强化报道审核机制,避免标签化表述(如“外援”“混血”),侧重运动员的专业成就。

公众教育:通过科普宣传普及国籍法律知识,减少因无知导致的偏见。

五、互动讨论:你的观点是什么?

1. 投票:你认为运动员的国籍是否应成为公众关注的焦点?

A. 是,国籍代表国家荣誉

B. 否,竞技水平更重要

C. 视具体情况而定

2. 留言征集:分享你对混血运动员代表中国参赛的看法,优质评论将获官方回复。

超越肤色,回归体育本真

丁慧的“国籍乌龙”事件,既是对个体身份的误读,也是对体育精神的一次拷问。在全球化不可逆转的今天,中国体育需以更开放的姿态拥抱多元,让竞技场成为跨越文化隔阂的桥梁。正如丁慧所言:“我永远是杭州人。”——这句话背后,是一名运动员对祖国的朴素忠诚,也是一个社会亟待传递的包容信号。

(本文参考权威媒体报道与法律文件,客观呈现事件全貌。如需进一步了解归化运动员政策,可参阅《中华人民共和国国籍法》及国家体育总局相关公告。)