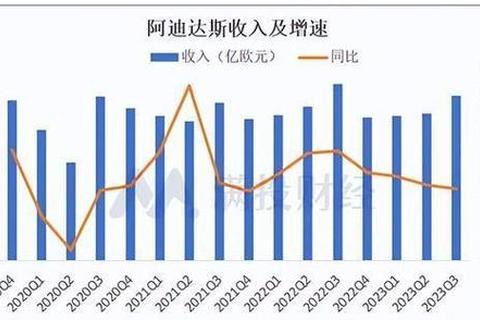

在全球运动品牌的竞技场中,阿迪达斯始终是一个充满矛盾与张力的存在。这家拥有75年历史的德国企业,曾以三道杠的经典设计征服全球消费者,却又在近年因市场策略的失误陷入市值缩水的泥潭。2024年,当它以236.83亿欧元的营收实现12%的同比增长时,人们看到的不只是财报数字的逆转,更是一个运动品牌巨头在全球化与本土化、传统与创新之间的博弈与重生。

一、市场地位与竞争格局的裂变

作为全球第二大运动品牌,阿迪达斯的市值在2023年一度跌至2000亿人民币(约280亿美元)的低谷,较历史高点蒸发近1800亿人民币。这一震荡背后,是其在核心市场——中国遭遇的“八连跌”危机。数据显示,2020年中国运动鞋服市场规模约4000亿人民币,预计2025年突破7000亿,但阿迪达斯的市场份额却从2018年的19%降至2023年的6.2%,被安踏、李宁等国产品牌超越。

与此阿迪达斯在全球市场面临多重夹击:耐克凭借1600亿美元市值稳居行业榜首,Lululemon以瑜伽服细分市场实现500亿美元市值跃升,而安踏集团通过多品牌战略市值突破500亿人民币。这种竞争格局的裂变,迫使阿迪达斯重新审视其全球化战略。截至2025年3月,其股价回升至125美元左右,市值约300亿美元,市盈率30.9倍,虽仍低于耐克的34.3倍,但已显现复苏迹象。

二、战略调整与价值重构

阿迪达斯的市值波动本质上是战略选择的结果。2015年提出的“立新”战略曾试图通过时尚化转型(如Yeezy系列)打开市场,却导致专业运动领域研发投入缩减,足球鞋专利数量被耐克反超。2021年启动的“掌控全场”五年计划,标志着战略重心回归:

1. 直面消费者模式:计划将直营业务占比从41%提升至50%,电商销售额翻倍至90亿欧元,并通过Confirmed App强化限量款发售;

2. 产品创新回归:2024年Samba系列鞋款在双11创下“10万库存2分钟售罄”纪录,苏绣工艺联名款成为文化破圈的标志;

3. 可持续发展布局:Parley海洋塑料系列产品贡献年销售额的15%,目标2025年实现90%产品可持续化生产。

这一系列举措在财务端取得成效:2024年营业利润同比增长超10亿欧元,库存周转率优化至行业平均水平,第四季度毛利率提升至51.3%。资本市场对此作出积极回应,其市净率从2023年的负值修复至合理区间。

三、本土化困境与破局之道

中国市场的教训成为阿迪达斯市值管理的关键转折点。首席执行官公开承认“在中国犯错”,直指三大失误:

为扭转颓势,阿迪达斯启动“中国再出发”计划:在苏州设立亚太创新中心,开发二十四节气主题产品;与得物合作推出独家首发款,将球鞋抽签参与度提升至120万人次/月;更投资3亿元建设本土直播基地,使线上销售占比从25%提升至38%。

四、未来战场与市值增长引擎

面对2025年5989亿人民币的中国运动鞋服市场,阿迪达斯需在多维度构建竞争壁垒:

1. 技术护城河:加速Boost中底技术迭代,开发自适应缓震系统,对标耐克的React技术;

2. 细分市场渗透:女性运动服饰市场年增长率达18%,计划推出瑜伽系列与Lululemon正面竞争;

3. 生态体系构建:通过Runtastic运动APP积累1.2亿用户运动数据,实现从装备制造商向健康管理平台转型。

资本市场对这类战略的反馈已现端倪:分析师预测其2025年EPS将达4.05美元,较2024年增长88%,营收有望突破270亿美元。若能保持12%-14%的运营利润率目标,其市值或将在2026年重回500亿美元量级。

五、行业启示录:巨头的自我革新

阿迪达斯的市值曲线,折射出运动品牌行业的生存法则:

这些实践为行业提供镜鉴:当运动品牌的竞争从产品延伸到文化、数据和地缘策略,市值的波动不再只是财务指标的舞蹈,更成为企业战略智慧的试金石。

在这个“大象必须学会跳舞”的时代,阿迪达斯的市值修复之路,既是传统巨头转型的教科书案例,也是全球化商业逻辑演进的微观缩影。当它的三道杠标志再次出现在巴黎奥运会领奖台上时,人们将看到的不仅是一个品牌的复苏,更是一场关于创新、文化与商业智慧的永恒博弈。