在雪白的坡道上,单板与双板滑雪者以截然不同的姿态诠释着冰雪运动的魅力。作为雪上运动的两种主流形式,它们不仅承载着不同的历史基因,更以独特的技术体系塑造了差异化的进阶路径与文化生态。从初学者的第一块雪板到职业运动员的竞技选择,两者的技术逻辑与学习曲线始终是滑雪爱好者关注的焦点。

一、历史基因与运动哲学的差异

单板滑雪的诞生带着反叛与创新的基因。20世纪60年代,美国冲浪爱好者将冲浪板改良后带上雪山,试图在固态水域复刻海浪的韵律感。这种源于街头文化的运动,强调自由表达与即兴创造,其技术核心在于通过身体重心的三维转移实现板面与雪面的动态平衡。而双板滑雪则可追溯至公元前2500年的北欧,最初是猎人穿越雪原的生存工具,经过军事用途演化成现代竞技运动。其技术体系建立在人体自然站立姿态上,通过双腿独立控制实现速度与方向的精准调控,追求力学效率与动作的经济性。

这种起源差异造就了截然不同的运动哲学:单板滑雪者常以“雪上冲浪者”自居,将地形视为创意表达的舞台;双板滑雪者则更像“雪山工程师”,注重滑行轨迹的精确计算与能量传递的最优解。观察顶级赛事可见,单板自由式比赛中运动员常在U型池完成1440度转体,而双板高山速降选手则以130公里/小时的时速在旗门间编织精确的切线。

二、技术体系的解剖与难度分野

身体控制维度的差异构成技术分水岭。单板要求滑雪者建立“板人合一”的侧向平衡系统,通过髋关节旋转带动板头转向,利用前刃/后刃切换实现速度控制。这种非对称发力模式需要核心肌群持续对抗旋转力,形成类似太极拳“缠丝劲”的身体记忆。双板则依赖双腿的对称协同,通过膝关节的屈伸吸收地形变化带来的冲击,配合雪杖点地实现重心转移。其高阶技术如小回转,要求双板在0.3秒内完成立刃角度从35度到65度的动态调整,对踝关节的精细控制堪称苛刻。

学习曲线的非线性特征显著影响进阶选择。单板呈现“陡坡-平台-缓坡”的三段式曲线:初始3天需攻克推坡与落叶飘,约60%的初学者因频繁摔跤放弃;但突破平衡瓶颈后,走刃与平花技术的掌握速度可提升40%。双板则呈“缓坡-断崖”曲线,犁式制动与平行转弯可在5小时内掌握,但从中级转向高级时,分离式转弯要求髋、膝、踝三关节达成毫米级联动,约75%的滑雪者在此阶段停滞超过3个雪季。

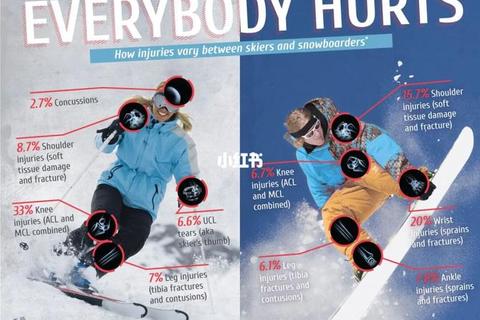

损伤风险图谱揭示隐性难度。单板初学者因侧摔导致的腕部骨折占比达42%,尾椎挫伤率比双板高3倍;而双板爱好者膝关节损伤概率是单板的2.5倍,ACL断裂多发生在卡宾转弯失速瞬间。这种差异源于装备力学:单板固定器不设自动脱离装置,摔倒时板体成为杠杆放大冲击;双板脱离器虽能降低骨折风险,但高速滑行中1.5秒的延迟脱离就足以造成韧带撕裂。

三、装备进化与地形适应性的博弈

现代单板设计正在突破传统限制。2024年Burton推出的「地形响应系统」通过板底智能材料,使单块雪板在粉雪中的浮力提升30%,硬雪道的响应速度提升25%。这缩小了双板在多地形适应性的传统优势——过去双板凭借独立板体与雪杖,在登山滑雪(Ski Touring)领域占据90%市场份额,但现在单板分离板(Splitboard)已能完成80%的登山滑雪线路。

鞋靴系统的革新更凸显选择差异。单板软靴通过3D打印技术实现足弓个性化支撑,将学习期的肌肉疲劳度降低40%;而双板竞技靴的碳纤维外壳可承受800牛顿的侧向压力,为竞速滑行提供手术刀般的精准控制。这种装备差异映射出两者终极目标的背驰:单板追求“人板对话”的创造性,双板专注“人雪对抗”的征服感。

四、文化建构与群体认知的嬗变

滑雪文化的代际更替正在重塑选择偏好。2024年全球滑雪人口普查显示,16-25岁群体中单板占比达68%,而45岁以上群体中双板爱好者占83%。这种分化不仅源于技术特性,更与媒介传播密切相关:TikTok上单板炫技视频播放量是双板的4倍,但双板高山速降赛事的电视转播收视率仍保持25%的年增长率。

职业化路径的分流同样值得关注。单板运动员的黄金期集中在16-28岁,依赖爆发力与空中感知;双板选手的竞技寿命可延至35岁,更强调耐力储备与战术执行。这种差异导致单板世界杯参赛者平均年龄比双板年轻4.2岁,而双板运动员的职业生涯总收入均值高出220万美元。

当夕阳将雪道染成金色,单板少年在跳台腾空时卷起的雪雾,与双板竞技者高速过弯切削出的冰晶弧线,共同构成了雪山之上的动态美学。选择何种滑雪方式,本质是选择与雪山对话的语法——是用身体的诗意摇摆书写自由,还是以精确的力学解析挑战极限?答案或许藏在每个爱好者第一次站上雪道时,那声混合着恐惧与兴奋的心跳声中。