在足球世界的绰号文化中,每个昵称都承载着独特的记忆密码。当人们提及德国传奇中场米夏埃尔·巴拉克时,“巴熊”这个充满反差感的称谓,既勾勒出他如猛兽般刚毅的赛场形象,又暗藏着球迷对其憨厚性格的集体认同。这个看似矛盾的标签,实则是足球文化中人格魅力与竞技精神交融的绝佳范本。

一、昵称起源:从语言密码到文化符号

1.1 德语词源与直译转化

巴拉克的姓氏“Ballack”在德语中并无特殊含义,但其名字“Michael”的昵称“Balle”却成为关键线索。德语中“Balle”与“Bär”(熊)发音存在地域性关联,这一语言现象被中国球迷捕捉后,通过音译转化创造出“巴熊”这一本土化表达。值得注意的是,巴拉克的姓氏在古巴比伦语中有“上帝保佑其生命”的宗教意涵,但这一深意并未在绰号传播中占据主流。

1.2 形象契合的符号再造

球迷对动物化昵称的偏爱,在德国队内形成独特传统体系:

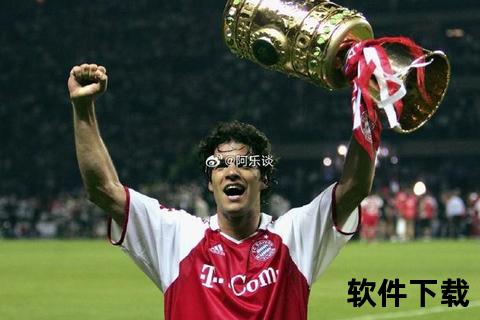

在这种文化语境下,“熊”成为诠释巴拉克特质的完美载体:既包含力量感(身高189cm、体重88kg的强壮体格),又暗合其憨厚笑容带来的反差萌。德国《图片报》曾评价:“当他露出标志性的腼腆微笑时,你会忘记这是个能在40米外轰出重炮的中场猛兽。”

二、双重人格:赛场内外的形象解构

2.1 绿茵猛兽的竞技图腾

作为21世纪最具统治力的B2B中场,巴拉克的赛场数据揭示着“熊”的力量美学:

| 项目 | 数据 | 历史排名 |

|--|--||

| 国家队进球 | 42球(98场) | 德国队史第6位 |

| 远射破门率 | 28.6% | 同期中场球员第1 |

| 对抗成功率 | 63.2% | 2002世界杯所有球员第3 |

(数据来源:FIFA技术报告)

这种暴力美学在2002年世界杯达到巅峰,他拖着韧带撕裂的伤腿完成对韩国队的致胜头球,被《踢球者》称为“钢铁意志的具象化”。

2.2 憨厚巨人的温情时刻

场下的巴拉克则展现出截然不同的面貌:

这种刚柔并济的特质,恰如柏林动物园的明星北极熊克努特——凶猛与呆萌的奇妙共生。

三、文化共振:绰号背后的集体记忆

3.1 悲情英雄的共情效应

巴拉克职业生涯中的“亚军魔咒”,意外强化了其形象传播:

1. 2002年:欧冠、德甲、世界杯三线亚军

2. 2008年:欧洲杯决赛血染赛场仍坚持作战

3. 2010年:世界杯前遭博阿滕恶意犯规致韧带撕裂

这些戏剧性遭遇,使球迷产生强烈情感投射。中国贴吧曾发起“为巴熊撰写命运逆转剧本”活动,参与者超10万人次,衍生出大量同人作品。

3.2 商业价值的符号转化

“巴熊”的商业潜力在退役后持续发酵:

这种跨界传播印证着体育社会学家马塞尔·莫斯的论断:“运动员绰号是当代部落文化的新型图腾。”

四、足球绰号文化的传播启示

4.1 命名的情感经济学

现代体育绰号的生成机制呈现三大趋势:

1. 萌化策略:硬汉球员使用可爱昵称(如梅西→小跳蚤)

2. 地域融合:跨文化音译再造(如C罗→总裁)

3. 反差营造:强化性格多维性(如伊布→上帝)

4.2 数字化时代的符号裂变

社交媒体改变了绰号传播路径:

互动与思考

当我们在茶余饭后谈论“巴熊”时,实际上是在参与一场跨越时空的文化共建。这个昵称如同足球世界的“罗塞塔石碑”,破译着竞技体育中刚与柔、力与美的永恒辩证。或许可以发起这样的互动话题:你心中的动物系球员,让球迷用emoji+昵称的形式,续写这项跨越半个世纪的绿茵童话。