一位34岁的业余跑者在社交媒体上提出的问题,三天内获得2.3万条讨论——这折射出马拉松运动全民化的浪潮下,科学训练体系的认知断层。当42.195公里不再只是专业运动员的专利,如何避免“凭热情开跑、因伤痛退赛”的循环,成为每个追求完赛甚至突破PB(个人最佳成绩)的跑者必须面对的课题。

一、训练周期划分:从身体改造到状态调控

马拉松训练的底层逻辑遵循“超量恢复”原则:通过有计划的负荷刺激引发机体适应性改变。研究表明,业余跑者完成全马系统训练至少需要12-16周周期,划分为基础期(4-6周)、强化期(6-8周)、巅峰期(2周)和调整期(1周)。

基础期重点提升有氧耐力储备,采用MAF180(最大有氧心率)训练法,将心率控制在(180-年龄)±5次/分钟区间进行长距离慢跑。例如35岁跑者,需将85%以上的训练时间维持在140-150次/分钟心率带,此阶段周跑量应达到目标完赛时间(小时)×8-10公里,如目标4小时完赛者需逐步提升至周32-40公里。

强化期引入“金字塔强度模型”:80%低强度有氧跑+15%阈值跑(乳酸临界配速)+5%间歇跑。阈值跑采用“20分钟稳态法”——在可维持60分钟的最快配速下完成3组20分钟训练,组间慢跑恢复5分钟,这种模式能使乳酸清除效率提升19%。

二、专项能力突破:配速策略与肌肉记忆

“撞墙期”的生理本质是糖原耗竭。人体肌肉储存约400g糖原,以6分/公里配速跑步时每小时消耗约100g,这意味着3.5小时后将面临能源危机。通过“糖原负荷法”——赛前3天将碳水化合物摄入量提升至每公斤体重8-10g(70kg跑者需达560-700g/日),配合赛前2周每周一次的30-35公里长距离拉练,可使肌糖原储量增加40%。

下肢肌群的力量训练常被业余跑者忽视。实验数据显示,每周2次离心收缩训练(如箱式深跳、单腿罗马尼亚硬拉)能使跟腱刚度提升27%,降低胫骨骨膜炎发生概率。更值得关注的是“马拉松专项力量”概念:在跑步机上设置8%坡度,以比平地慢1-2分钟/公里的速度进行20分钟爬坡训练,可增强髂腰肌离心收缩能力,解决后程“抬腿无力”的技术痛点。

三、实战模拟:从生物力学到环境适应

赛前4周必须进行“全要素演练”:穿着比赛用鞋袜完成一次30公里长跑,在过程中测试能量胶品牌(建议每小时补充40-60g碳水化合物)、磨合摩擦部位贴扎方案。某运动实验室研究发现,在足部预涂凡士林配合压缩袜,能使水泡发生率降低83%。

环境适应训练常存在误区。针对高温高湿赛道,需提前10天进行热习服训练:在26-32℃环境中以65%最大摄氧量强度跑步,每日60分钟持续7天,可使血浆量增加12%,核心温度上升速率降低0.3℃/小时。若是高海拔赛事,采用“低压舱间歇性低氧暴露”方案(每晚睡眠时模拟2500米海拔,持续14天),比传统高原训练红细胞生成效率提升31%。

四、损伤预防:从动力学分析到再生恢复

跑步经济性(Running Economy)的个体差异可能导致潜在风险。通过运动捕捉系统检测可发现,部分跑者着地时踝关节外翻角度超过10°,需通过“弹力带蚌式开合”强化臀中肌;若触地时间超过250毫秒,则要加入“快速伸缩复合训练”(如跳箱、绳梯)。

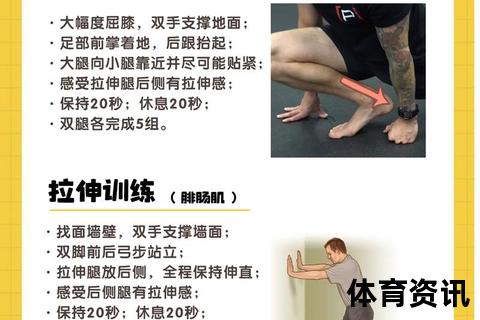

再生恢复的科学指标常被低估。运动后30分钟内补充含0.3g/kg蛋白质+1.2g/kg碳水化合物的恢复饮,能使肌糖原再合成速率提高45%。使用筋膜枪时应避免直接冲击骨骼和关节,针对股四头肌采用16Hz频率、腓肠肌采用12Hz频率进行2分钟/肌群处理,可减少延迟性肌肉酸痛(DOMS)程度达38%。

五、心理建设:神经可塑性与认知重构

马拉松后程的意志力崩溃与前额叶皮层葡萄糖代谢率下降直接相关。通过正念训练(Mindfulness),如每日10分钟的呼吸注意力练习,可增强大脑对不适感的耐受阈值。实证研究显示,接受8周正念训练的跑者,在32公里模拟跑中主观疲劳度(RPE)评分降低21%。

制定“分段认知策略”能有效提升坚持概率。将赛道拆解为以5公里为单位的“心理单元”,每个单元设定具体技术焦点(如“保持躯干前倾5°”或“触地时间<220毫秒”),这种认知资源分配方式可使焦虑水平降低33%。

当这些科学模块被系统整合,马拉松训练便不再是里程数的简单累积。从肌纤维的微观适应到供能系统的宏观重构,每个环节都暗含着运动生理学的精密逻辑。那些最终站在终点线的跑者,本质上是在用16周时间完成一场对自身生物潜力的深度对话——42.195公里,不过是这场对话的可视化呈现。