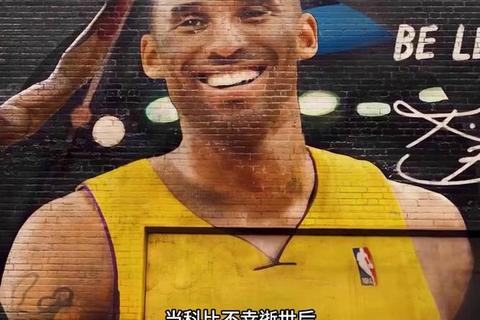

在体育史上,很少有运动员像科比·布莱恩特这样,既被奉为精神图腾,又深陷争议漩涡。他的职业生涯如同一部交织着荣耀与暗影的史诗,场上的“黑曼巴”以极致求胜意志塑造传奇,场下的道德争议与球迷群体撕裂则成为时代镜像。这种两极分化的公众形象,既折射出体育偶像与大众认知的复杂关系,也揭示了互联网时代球迷文化演变的深层逻辑。

一、争议的起点:法律与道德的双重审判

2003年鹰郡事件是科比公众形象的分水岭。根据法庭记录,19岁酒店员工指控科比性侵,尽管刑事指控因原告拒绝出庭作证被撤销,民事赔偿最终以未公开金额达成和解,但这场风波已造成不可逆的声誉损害。耐克、可口可乐等品牌紧急终止价值数千万美元的代言合同,其商业价值短期内蒸发近60%。值得关注的是,案件审理过程中辩护团队对原告性史的质证策略,虽在法律框架内合理,却在舆论场引发“受害者羞辱”的争议。

这场危机暴露出职业体育的残酷现实:当运动员的私德瑕疵遭遇公众的道德洁癖,法律层面的无罪推定难以消解社会层面的信任崩塌。科比在事件后启动的“形象修复工程”颇具策略性——通过慈善基金会捐赠、家庭形象塑造等方式重建公众好感,但其职业生涯始终笼罩着“qjf”的标签阴影。

二、球场内外的极端化标签

科比的竞技风格本身便是争议的催化剂。场均20+次出手、关键时刻“英雄球”选择,被支持者赞为“杀手本能”,在批评者眼中则成为“自私独断”的例证。这种技术特征与性格特质的捆绑评价,在社交媒体时代被无限放大:81分之夜与“四氧化三铁”(球迷戏称其投篮打铁)的对比传播,构成了极具张力的公众记忆。

更具争议的是其言论引发的连锁反应。“第二名是头号输家”的宣言彰显竞技精神,但将未能夺冠的运动员定义为失败者的价值判断,加剧了球迷群体的二元对立。当这种极端化表达遭遇饭圈文化,便衍生出“曼巴门徒”与“反曼巴联盟”的持续对抗,甚至出现直升机坠机事件的恶意玩梗。

三、球迷对立的生态演变

科比粉丝群体的演变史堪称互联网体育社群研究的典型样本。早期科密群体以“60亿”自居,通过贴吧时代的“爆吧”行动确立话语霸权,其攻击性话语体系深刻影响着中文篮球社区的生态。随着詹姆斯2016年夺冠打破科比历史地位叙事,蛰伏的詹蜜群体借势反扑,双方将“球星比较”异化为“荣誉圣战”,收集对方黑料进行“军备竞赛”。

这种对立在科比去世后达到新高度:2020年湖人夺冠成为詹蜜的“复仇时刻”,而科密则以“曼巴永恒”构建抵抗话语。耐人寻味的是,双方战场从技术讨论转向道德攻讦——从“鹰郡事件”到“母亲门”,从“直升机梗”到“遗产争夺”,争议焦点早已超越篮球本身。数据显示,某社交平台“科比”词条下的中,67%涉及非篮球话题。

四、文化符号的撕裂与重塑

在中国市场,科比形象的建构呈现独特的多重性。他通过12次访华、微博千万级粉丝运营,将“曼巴精神”与中国传统文化中的坚韧品格深度绑定。汶川地震捐赠、青少年篮球训练营等举措,使其超越运动员身份成为中美文化交流的象征。这种正面形象与欧美舆论场的争议形成鲜明对比,印证了跨文化传播中受众认知的筛选机制。

但文化滤镜无法完全消解争议。当瓦妮莎陷入再婚谣言时,部分中国粉丝表现出“道德监护人情结”,既要求其守护科比遗产,又对乔丹、经纪人等关联人物进行阴谋论解读。这种现象揭示了偶像崇拜中的矛盾心理:既渴望延续传奇的纯粹性,又难以接受偶像作为常人的复杂性。

五、争议遗产的当代启示

科比的公众形象困境本质上是后现代体育偶像危机的缩影。在注意力经济驱动下,运动员被解构为“数据集合体”“道德标本”和“文化符号”的混合产物,任何单一维度的评判都会造成认知偏差。其争议漩涡带来的启示值得深思:

1. 体育道德评判的尺度困境:当运动员的场外行为突破法律底线但未构成犯罪时(如鹰郡事件),行业自律机制与公众舆论监督的边界如何界定?

2. 饭圈文化的侵蚀效应:极端粉丝将球星竞争异化为身份政治斗争,如何重建基于竞技本真的讨论生态?

3. 传奇叙事的祛魅需求:曼巴精神被神化为成功学符号,是否需要回归到具体历史语境中理解其拼搏哲学的局限性?

正如科比遗孀瓦妮莎在隐私诉讼中展现的坚韧,或许对待争议的最佳态度,是承认人性的复杂多面。体育史终将铭记那个凌晨四点训练的偏执天才,而道德审判的喧嚣,终会沉淀为审视体坛文化进化的镜鉴。在这个意义上,科比的争议漩涡不再是非黑即白的道德判断题,而是关于如何理解竞技体育与社会价值交互作用的时代命题。