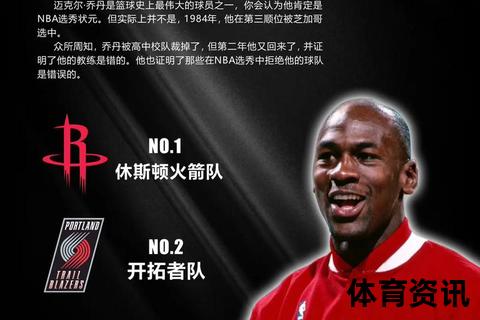

在职业体育的璀璨星河中,迈克尔·乔丹的名字永远与“篮球之神”的传奇绑定,但鲜为人知的是,这位六届NBA总冠军得主用另一种身份书写着商业帝国的篇章——作为NBA球队所有者,他通过资本运作与品牌重塑,将一支深陷泥潭的球队打上了鲜明的个人印记。

一、从山猫到黄蜂:队名变迁背后的商业逻辑

2004年成立的夏洛特山猫队,是NBA为填补夏洛特市因原黄蜂队搬迁至新奥尔良留下的市场空白而设立的新军。2006年,乔丹以3000万美元购入球队15%股份,成为小股东并担任篮球事务决策者。这一阶段,球队始终挣扎于联盟底层:2009-10赛季创下NBA历史单季最低胜率(10.6%),而乔丹球员时代缔造的72胜纪录恰与之形成戏剧性反差。

品牌重塑的转折点出现在2013年。随着新奥尔良黄蜂更名为鹈鹕队,乔丹敏锐捕捉到“黄蜂”这一名称承载的夏洛特篮球记忆,果断推动更名计划。2014年5月,山猫队正式更名为夏洛特黄蜂队,并继承1988-2002年间的队史荣誉。这一决策不仅激活了当地球迷的情感认同,更通过复古球衣、标志性配色(紫色与蓝绿色)的回归,将球队商业价值提升至新高度——更名后首个赛季,球队商品销售额同比激增40%。

二、资本操盘:从2.75亿到30亿的财富跃升

乔丹的球队经营展现了他作为商人的敏锐嗅觉。2010年,他以2.75亿美元收购山猫队82%股权,成为NBA首位黑人控股老板。尽管任期内球队战绩平平(423胜600负,胜率41.3%,同期联盟第五差),但其资本增值堪称教科书级:2023年出售大部分股权时,估值飙升至30亿美元,13年间收益率超1000%。这一奇迹得益于NBA全球化的红利——联盟2016年签下的9年240亿美元转播合同,直接推动球队市值水涨船高。

值得注意的是,乔丹并未彻底离场。他保留少数股权并担任候补管理者,这种“进退有据”的策略既锁定巨额利润,又为未来可能的市值上涨保留参与空间。

三、管理争议:天才球员与平庸老板的双面镜像

作为管理者,乔丹的决策屡遭诟病。选秀眼光偏差成为最大软肋:2006年选中“水货”亚当·莫里森、2012年挑中迈克尔·基德-吉尔克里斯特等操作,让球队错失重建良机。即便是2023年离任前的“谢幕选秀”,他力排众议选择布兰登·米勒而非斯库特·亨德森,也被业界视为一场豪赌——若米勒未能与拉梅洛·鲍尔形成化学反应,这一决定可能成为其老板生涯的“最后败笔”。

战绩低迷的深层原因则与小球市困境相关。夏洛特难以吸引顶级自由球员,过度依赖选秀却屡屡失误,导致球队始终未能突破“季后赛一轮游”魔咒(13年仅3次晋级)。与之形成对比的是同城的NFL卡罗来纳黑豹队,后者通过精准选秀(如坎姆·牛顿)多次冲击超级碗,反衬出黄蜂管理层的乏力。

四、遗产评估:商业成功能否掩盖竞技失败?

乔丹的老板生涯充满矛盾性。商业层面,他无疑是赢家:通过更名激活品牌溢价,借助NBA全球化实现资产增值,甚至将主场Spectrum Center打造为集比赛、演唱会、商业展览于一体的多功能地标。竞技层面,他却难逃“最差管理者”标签——黄蜂队史从未赢得过分区冠军,连附加赛胜率也仅为33%。

这种割裂恰恰体现了职业体育的资本逻辑:球队市值与战绩并非绝对正相关。乔丹深谙此道,其任期内黄蜂始终保持盈利,即便在2016-17赛季NBA半数球队亏损时,仍实现9400万美元运营收入。对于追求投资回报的股东而言,这种“稳定现金流+资产升值”的模式远比虚无的冠军梦更具吸引力。

五、未来展望:后乔丹时代的黄蜂何去何从

新老板加布·普洛特金与里克·施纳尔的上任,标志着黄蜂进入“去乔丹化”时代。他们的承诺直指痛点——“用总冠军回报乔丹”,但实现路径充满挑战:

1. 阵容构建:核心拉梅洛·鲍尔需保持健康(近两季缺席98场),2023年榜眼布兰登·米勒需兑现“保罗·乔治2.0”的潜力。

2. 战术革新:新任主帅查尔斯·李能否摆脱乔丹时代“重个人轻体系”的窠臼,将决定球队上限。

3. 市场开拓:利用夏洛特作为美国银行总部所在地的区位优势,开发高端赞助资源,弥补小球市收入短板。

回望乔丹的老板生涯,他或许未能复制球员时代的辉煌,却以资本运作重新定义了“胜利”——30亿美元的套现收益,让无数质疑者哑口无言。正如他在出售声明中所说:“黄蜂已成为社区的支柱”,这种将球队嵌入城市经济生态的长期主义,或许才是其留给NBA最深刻的遗产。