在亚洲体育版图中,棒球是日本、韩国的“国球”,是中国台湾地区最受欢迎的运动之一,但在中国大陆,这项运动却长期处于边缘地带。尽管中国棒球联赛(CBL)自2002年成立以来已走过23年,国家队的U23队伍也在2024年世界杯上创下历史最佳第四名的成绩,但棒球在中国的普及率仍不足0.3%,职业联赛观众人数常以千计,与中超、CBA等赛事形成鲜明对比。这种困境的背后,是文化土壤的先天缺失与体育格局的深层制约交织而成的复杂困局。

一、文化土壤缺失:从历史断层到规则壁垒

1. 历史积淀的空白与传统运动的挤压

中国棒球运动的“文化基因”几乎为零。相较于乒乓球、羽毛球等扎根于群众生活的传统项目,棒球在20世纪80年代才通过国际交流进入中国,缺乏历史积淀。更重要的是,中国体育文化长期受“奥运争光计划”主导,资源向举重、跳水等夺金项目倾斜,而棒球因2008年奥运会的短暂亮相后又被剔除,进一步失去政策扶持。这种历史断层导致公众认知停留在“小众”“陌生”层面,甚至出现“中国禁止棒球”的误解。

2. 教育体系与青少年参与的脱节

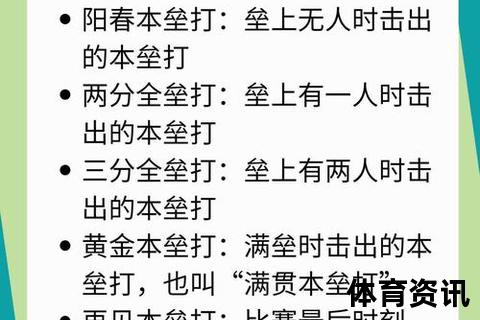

日本甲子园联赛通过校园棒球培养出80%的职业球员,而中国校园棒球直到2024年才被纳入《学生运动能力国家标准》,且全国中小学开设棒球课程的比例不足1%。教育体系的缺位导致青少年参与度低下,2023年统计显示,中国棒球人口中18岁以下群体仅占12%,远低于日本的65%。棒球规则复杂(需理解“三振”“盗垒”“牺牲打”等术语)、场地需求高(标准场地需1万平方米以上),进一步抬高了参与门槛。

3. 媒体传播与大众娱乐的错配

中国主流媒体对棒球的曝光率极低。以央视体育频道为例,2023年棒球赛事转播时长仅占总体育内容的0.7%,而NBA占比超过30%。短视频平台上,棒球相关内容的热度仅为电竞的1/200。这种传播弱势导致棒球难以突破“圈层文化”,即便在2024年U23世界杯期间,网络直播观看峰值仅50万人次,不及一场中超比赛的1/10。

二、体育格局制约:从资源失衡到职业化困境

1. 奥运战略下的资源分配失衡

中国体育资源的配置长期以奥运会、亚运会等综合性赛事为导向。2005年棒球被剔除出奥运会后,各省市专业队规模从7支锐减至4支,训练经费削减70%。与之形成对比的是,2023年足球、篮球项目分别获得国家体育总局12.3亿元和8.7亿元的专项资金,而棒球仅获0.4亿元。这种资源失衡直接导致基础设施匮乏——全国标准棒球场不足200个,且80%集中于北上广等一线城市。

2. 职业联赛的“半市场化”困局

中国棒球联赛虽名义上职业化,但实际运营仍依赖拨款。以天津雄狮队为例,其年度预算的60%来自体育局补贴,商业赞助仅占20%。联赛赛程短(常规赛仅30场)、球星匮乏(2023年薪资最高的球员年薪仅25万元),难以形成商业吸引力。更严重的是,俱乐部缺乏自主造血能力,2024年上海金鹰队因赞助商撤资一度濒临解散,暴露了职业化根基的脆弱。

3. 人才培养与国际化接轨的断层

中国棒球青训体系长期处于“体校—省队—国家队”的封闭循环中,而美国、日本则通过校园联赛、职业俱乐部梯队双轨制培养人才。尽管MLB自2007年起在中国设立发展中心,但累计输送至小联盟的球员不足30人,且仅有张彦伦等3人进入2A级别。这种断层在技术层面表现为战术单一化——国家队70%的得分依赖安打,而日本队的触击、盗垒等战术使用率高达45%。

三、破局之路:从政策赋能到生态重构

1. 政策驱动的“顶层设计”

2024年《国家体育产业“十四五”规划》首次将棒球列为“潜力项目”,提出到2030年建成500个标准场地、培养10万名青少年球员的目标。地方层面,青岛、晋江等地通过“棒球+文旅”模式打造产业集群,如晋江MLB青少年联赛带动周边餐饮、培训产值增长120%。政策红利需进一步落地,例如将棒球纳入中考体育选考科目、扩大高校棒球特招比例。

2. 职业联赛的生态重构

参考日本职棒(NPB)经验,中国棒球联赛需推动“管办分离”,建立独立的商业运营公司。可探索“分区赛制”(如京津冀、长三角、珠三角赛区)以降低运营成本,并引入工资帽、选秀制度平衡竞争。借鉴MLB与TikTok的合作案例,通过短视频平台打造“5分钟看懂棒球”等科普内容,扩大受众基数。

3. 校园与社区的“毛细血管渗透”

MLB在中国推广的“软式棒垒球进校园”项目已覆盖50万师生,但需进一步深化。例如,北京海淀区试点“棒球课后托管班”,将训练与课业辅导结合,家长付费意愿提升40%。社区层面,可推广“迷你棒球”(使用泡沫球、橡胶棒),在公园、商场开辟小型场地,降低参与门槛。

中国棒球的困境本质是文化认同与制度惯性的双重挑战,但2024年U23世界杯的突破证明,这项运动仍具生命力。未来的发展需跳出“奥运周期”的桎梏,构建“政策扶持—商业运营—社区渗透”的立体生态。正如日本甲子园球场百年藤蔓的“再生计划”——砍去枯枝的同时保留种子,终能重现绿荫,中国棒球亦需在传统体育格局中开辟一条“非典型”成长路径。