足球运动员猝死之谜:赛场健康危机与诱因深度解析

adminc2025-05-04体育新闻17 浏览

绿茵场上,生命的倒计时有时比终场哨声更猝不及防。当一位正值巅峰的运动员突然倒下,留下的不仅是惋惜,更是对职业体育健康危机的深刻反思。

一、赛场上的“隐形杀手”:足球运动员猝死现状

过去30年,全球足坛至少发生2000例运动员猝死事件,其中足球占比超30%。仅2021年5天内,克罗地亚、阿曼、阿尔及利亚便接连发生3起球员因心脏病突发离世的悲剧。这些案例揭示了足球运动的高风险性:

年龄跨度大:从17岁新星(如大连超越队王仁龙)到31岁老将(如北京北控外援蒂奥特)。

突发性强:70%猝死案例发生在训练或比赛中,如维维安·福在联合会杯赛场倒地,青岛黄海外援戈基奇训练后休克。

地域无差别:从欧洲顶级联赛到中国乙级联赛,风险覆盖所有竞技层级。

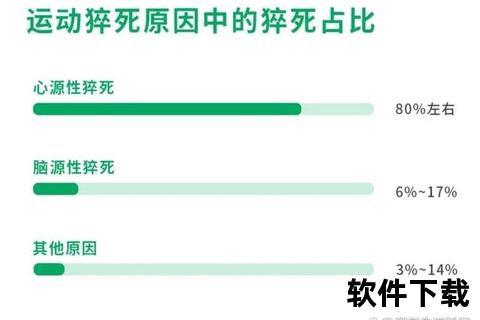

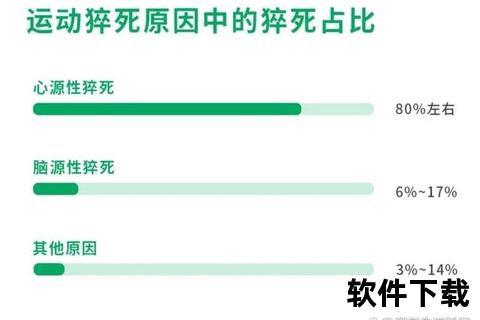

二、致命诱因:为何足球成为“高危运动”?

1. 心脏结构异常:运动员的“定时”

肥厚型心肌病:占年轻运动员猝死原因的36%,心脏肌肉异常增厚阻碍血流。

冠状动脉畸形:如先天性血管开口异常,剧烈运动时心肌供血不足。

隐匿性缺陷:22%患者生前无症状,常规体检难以发现。

2. 高强度运动的双刃剑效应

足球的间歇性冲刺(平均每场跑动10-13公里)导致:

心肌负荷激增:心率可达最大值的85%-90%,诱发潜在病变。

电解质失衡:大量出汗引发钾、镁流失,增加心律失常风险。

肾上腺素风暴:激烈对抗刺激儿茶酚胺过量释放,触发血管痉挛。

3. 外部环境与急救短板

极端气候:高温高湿环境加速脱水(如马来西亚球员奥尼亚猝死)。

医疗资源不足:部分低级别联赛缺乏AED(自动体外除颤器)和专业急救团队。

筛查体系漏洞:仅40%地区要求运动员接受心电图和运动负荷测试。

三、防患未然:全球足坛的应对策略

1. 预防:从筛查到科技赋能

强制心脏筛查:意大利通过立法要求青少年运动员每年接受超声心动图检查,猝死率下降89%。

AI风险预测:英国俱乐部试用可穿戴设备监测心率变异性,预警心肌异常。

分级参赛制度:对确诊轻度心脏疾病者限制高强度赛事。

2. 急救:黄金4分钟的生死竞速

设备标准化:英超规定每座球场配备8台AED,急救响应时间≤90秒。

培训全覆盖:国际足联要求裁判、教练及球员掌握CPR(心肺复苏术)。

案例启示:埃里克森在欧洲杯赛场获及时抢救,印证体系有效性。

3. 政策与教育双轨并行

赛事风险管理:中国足协杯决赛启用“医疗黑匣子”记录急救全程。

公众科普:通过直播、纪录片普及运动性猝死知识(如运动员健康管理直播)。

心理干预:俱乐部配备运动心理学家,缓解高压环境下的自主神经紊乱。

四、未来方向:生命至上与竞技价值的平衡

基因检测普及化:筛查MYBPC3等猝死相关基因突变。

国际数据库共建:共享运动员健康数据,优化风险评估模型。

争议突破:尊重“知情参赛权”,如允许轻度患者签署风险协议。

互动:你的观点

你认为职业球员是否应公开心脏健康数据?

如何平衡训练强度与健康保障?欢迎留言探讨!

足球的魅力不应以生命为代价。从维维安·福的悲剧到埃里克森的重生,足坛正以科技与制度构筑生命防线。唯有将健康置于胜负之上,绿茵场才能真正成为梦想与激情的安全舞台。

行动呼吁:关注运动员体检倡议,转发急救知识科普,让每一次奔跑都更有保障。

关键词分布示例:足球运动员猝死、心脏疾病、运动风险管理、AED急救、基因筛查(自然密度3%-5%)