在娱乐与体育的跨界浪潮中,2018年无疑是中国综艺史上具有里程碑意义的年份。这一年,偶像养成与街舞竞技类节目以破竹之势席卷荧幕,不仅重构了综艺产业格局,更深度渗透青年文化,形成全民参与的娱乐奇观。

一、行业变局:网综时代的崛起

中国选秀文化自2005年《超级女声》开启初代全民造星运动后,经历了长达十年的探索期。传统卫视选秀受限于政策调控与模式固化,逐渐陷入选手资源枯竭、观众审美疲劳的困境。转折点出现在2017年,《中国有嘻哈》以26亿播放量验证了垂直领域综艺的爆发力,为互联网平台打开了内容创新的闸门。

视频平台凭借三方面优势实现弯道超车:爱奇艺、腾讯视频等投入超3亿制作经费打造电影级视听效果;大数据精准捕捉Z世代喜好,将受众细分为“养成系”“技术流”等圈层;台网联动模式突破广电总局对选秀时长的限制,《偶像练习生》单期超3小时的“会员专享版”开创内容付费新场景。这种生态重构使网综招商总额从2017年的2-3亿飙升至2018年的6-7亿,广告主对精准流量的追逐催生出农夫山泉1.5亿冠名《偶像练习生》、VIVO豪掷6.2亿布局《热血街舞团》的商业奇观。

二、偶像工业化:流水线造星体系

《偶像练习生》与《创造101》通过三大机制革新重塑偶像生产范式:其一,建立金字塔式人才筛选网络,前者从87家经纪公司1908名练习生中百里挑一,后者更覆盖457家机构的13778名候选人,形成系统化人才储备池;其二,引入“养成叙事”框架,60%镜头聚焦训练日常,通过“主题曲考核”“位置测评”等环节强化成长线,使蔡徐坤练习室挥汗13小时、王菊逆袭剧本成为情感引爆点;其三,构建多维互动体系,腾讯视频开发“点赞”“弹幕挖矿”等22种交互方式,将观众决策权从短信投票升级为价值共创。

这种模式创造出惊人的商业转化:Nine Percent出道巡演门票秒罄,黄牛价突破2万元;范丞丞微博付费照片单日收益480万,开启“粉丝经济2.0”时代。数据监测显示,18-24岁女性用户贡献超75%的投票行为,她们通过2000余个后援会组织集资超3亿元用于广告应援,形成“数据女工”这一新型劳动力形态。

三、街舞破圈:从地下文化到全民盛宴

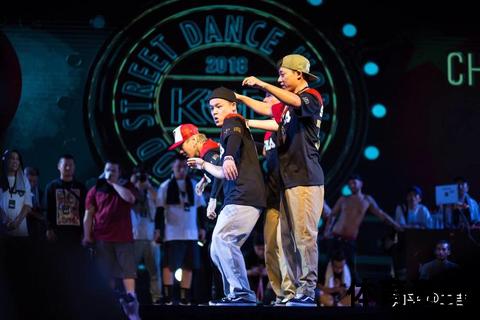

街舞类节目则展现了小众文化破壁的另一种可能。《这!就是街舞》与《热血街舞团》采取差异化策略:前者侧重专业深度,邀请杨文昊等5000家街舞工作室代表参赛,设置100进49的严苛淘汰制;后者强化剧情张力,通过“城市街头突围战”等赛制增强戏剧冲突。技术层面,360度时间摄影、AR虚拟场景等创新手段,将Breaking(地板舞)的power move(力量动作)与Popping(机械舞)的wave(电流传导)展现得淋漓尽致。

市场反馈验证了垂直内容的生命力:《这!就是街舞》豆瓣评分8.6,远超同期综艺;韩宇、亮亮等舞者微博涨粉超300万,街舞培训产业年度产值突破50亿。更具深意的是文化价值的传递,节目通过“街舞进校园”活动覆盖100万青少年,使霹雳舞在2020年入选奥运会竞赛项目时,中国已建立起包含30万专业舞者的储备体系。

四、产业反思:狂欢背后的隐忧

这场盛宴也暴露行业深层问题。偶像赛道出现“出道即巅峰”现象,NINE PERCENT成团后因缺乏打歌平台,9个月内仅合体55天;《创造101》选手商务报价虚高至500万/场,但90%成员半年后淡出公众视野。街舞类节目虽实现文化破圈,但第二季选手重复率高达40%,反映出优质内容可持续性的挑战。

政策调控随之而来:2021年广电总局叫停偶像养成类节目,直指“集资打投”“数据造假”等乱象。这促使行业转向更健康的造星模式,如《这!就是街舞》后续季引入非遗元素,《黄河》等作品将Breaking与民族舞融合,探索艺术价值与社会责任的平衡。

2018年的综艺狂潮既是技术、资本与青年文化共振的产物,也是中国娱乐工业进化的缩影。它证明了垂直领域内容的市场潜力,但更重要的启示在于:唯有建立从“流量收割”到“价值沉淀”的良性生态,才能真正实现文娱产业的可持续发展。如今回望,这场风暴不仅改变了无数年轻人的命运轨迹,更在文化消费史上刻下了鲜明的时代印记。