足球运动作为人类文明的重要载体,承载着超越竞技本身的文化基因与生命叙事。当我们将镜头对准中国与巴西这两个跨越东西半球的足球国度,会发现两种截然不同的足球生命历程正在书写——一边是五星巴西的王朝式微与身份焦虑,另一边是东方巨龙在职业化浪潮中的艰难觉醒。这种对比不仅折射出足球运动发展的深层规律,更揭示了职业体育与民族文化的复杂互构关系。

一、历史轨迹:从殖民遗产到民族符号的演进

巴西足球的基因中流淌着混血文明的活力,自1938年莱昂尼达斯·达席尔瓦用倒勾射门震惊世界,足球便成为这个新兴国家塑造民族认同的核心符号。其五次世界杯冠军的辉煌,建立在全民足球的生态基底之上——沙滩、贫民窟与街头构成天然的青训营,足球既是底层青年的上升通道,更是超越种族隔阂的社会黏合剂。相较而言,中国足球的职业化进程始于1994年体制改革,试图通过自上而下的联赛建构追赶世界潮流。但根植于计划经济时代的体工队模式与市场经济碰撞产生的制度断层,使得人才培养始终在专业体校与社会化青训间摇摆。

二、文化基因:信仰塑造与工具理性的博弈

在里约热内卢的贫民窟,足球是少年们用塑料袋制成的"袜子球"踢出的生命律动;在北京的足球特色校,则是家长计算升学加分时的功利考量。巴西人将足球视作"生命的庆祝",球场上的即兴发挥与桑巴韵律浑然天成,这种文化自觉孕育出罗纳尔多式的钟摆过人与内马尔的彩虹过人。而中国足球长期困于"唯成绩论"的桎梏,2018年U23政策催生的年龄造假事件,暴露出工具理性对足球本质的异化。当巴西球员在街头足球中淬炼出创造性,中国青训却因过早专业化导致技术定型,造就了"三无球员"(无技术、无对抗、无意识)的群体困境。

三、体系构建:生态培育与制度移植的碰撞

巴西足球的强大源于自下而上的生态系统:8岁儿童即可进入俱乐部青训跟踪体系,13岁前不设正式比赛的保护机制,确保技术天赋的自然生长。络覆盖全国乡镇,即便是亚马逊雨林中的原住民少年,也可能因一个精彩进球改变命运。反观中国,恒大足校"万人计划"的规模化尝试,因选材机制僵化与竞赛体系缺失,最终沦为资本狂欢的泡沫。更具启示性的是日本经验——其JFA技术委员会持续30年贯彻"2007宣言",通过统一青训大纲实现技术风格的代际传承,这种制度韧性恰是中国足球最欠缺的。

四、当代困境:转型阵痛与路径依赖的交织

当前巴西足球正经历"去内马尔化"的阵痛,维尼修斯在俱乐部与国家队的表现落差(皇马赛季25球 vs 国家队15场2球),折射出新生代球员在传统桑巴足球与欧洲战术纪律间的身份迷失。而中国足球在反腐风暴后面临体系重构,归化政策的争议与留洋计划的挫折,暴露出急功近利的发展观仍未根治。值得关注的是,两国都出现青训理念的革新迹象:巴西圣保罗俱乐部引入德国体能训练体系,中国09年龄段国少队开始注重空间感知训练,这些微观改良或将成为突破路径依赖的关键。

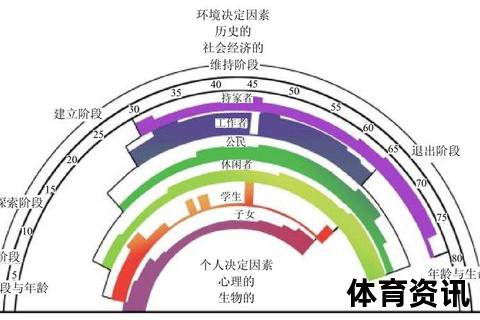

五、生命历程:职业轨迹与文化认同的嬗变

从贝利到罗纳尔迪尼奥,巴西球星的生命轨迹往往始于街头,终于欧洲豪门,但始终保持着对"美丽足球"的信仰坚守。这种文化基因使得39岁的阿尔维斯仍能征战2022年世界杯,用职业生涯诠释桑巴足球的永恒魅力。而中国球员的成长轨迹更多受制度规训影响,武磊留洋西班牙人期间的技术进化,以及韦世豪在文化冲突中的自我调适,展现出东方足球人在全球化语境下的身份探寻。当巴西足球开始反思过度欧洲化对技术特色的侵蚀,中国足球也需要在文化自信与开放学习中寻找平衡点。

在职业体育与生命历程的交汇处,足球运动始终在书写着人类突破自身局限的史诗。对于巴西,如何在现代战术体系中保留艺术足球的火种,关乎足球王国的文化存续;对于中国,构建尊重成长规律、扎根社会土壤的青训体系,远比短期成绩更接近足球本质。或许正如巴西体能教练威尔克所言:"足球发展不能脱离文化土壤进行简单对比,每个国家都需要找到属于自己的足球语言。" 当东方的制度优势与南美的足球基因能在交流中激荡出新的可能,世界足坛或将迎来更具包容性的文明图景。