在巴西的街头巷尾,足球与桑巴的韵律交织成独特的文化符号,而这一现象背后,是五个世纪以来多元种族碰撞融合形成的复杂社会图景。这个拥有2.15亿人口的国家,通过独特的民族融合路径,塑造出与欧洲、北美截然不同的社会特征,这种特征不仅体现在肤色光谱的连续性上,更深刻影响着其引以为傲的足球文化。

一、种族熔炉的形成轨迹

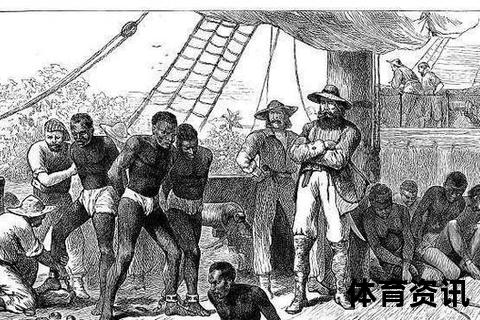

16世纪葡萄牙殖民者的帆船打破美洲大陆的宁静时,巴西土地上仅有约300万印第安原住民。随着蔗糖经济的扩张,超过400万非洲黑奴被贩运至此,构成巴西最早的混血基因库。殖民者与黑奴、原住民的结合,催生出穆拉托(黑白混血)、卡博克洛(白印混血)等混血群体,至18世纪黄金开采时期,混血人口已占殖民地总人口的40%。

19世纪咖啡种植业兴起后,意大利、德国、波兰等欧洲移民填补劳动力缺口,仅1884-1962年间就有497万移民涌入。20世纪初日本、叙利亚移民的加入,使巴西成为全球唯一汇集欧、非、亚、美四大洲基因谱系的国家。这种层叠式移民浪潮,形成当前55.2%白人、38.2%混血、6%黑人、0.4%黄种人、0.2%原住民的人口结构。

二、社会融合的独特性

与美国"色块式"种族区隔不同,巴西构建了70余种官方认定的肤色分类体系。从"布兰科·阿苏尔"(冷白)到"普雷托·阿苏尔"(冷黑)的色谱中,混血群体占据核心位置。这种连续性肤色认知,源于葡萄牙殖民时期的"文明化"政策——通过通婚实现文化同化,而非物理隔离。社会学家弗雷雷提出的"热带民主"理论,将这种模式美化为种族平等的典范。

足球场成为社会融合的微观镜像。1950年马拉卡纳体育场建造时,特意拆除观众席隔离栅栏,20万不同肤色观众共同见证的"马拉卡纳打击",成为巴西民族认同的重要节点。足球俱乐部青训体系中,混血球员占比达63%,远超其人口比例,印证了体育领域的社会流动性。

三、足球文化的基因表达

巴西足球的"任加风格"(Ginga),本质是多元文化的美学具象。非洲裔的肢体韵律、欧洲的战术框架、原住民的丛林敏捷,在混血球员身上形成独特的运动基因。研究显示,巴西球员的跟腱长度平均比欧洲球员长1.2厘米,这种生理特征与数百年混血进化密切相关。

街头足球的"混凝土球场",孕育出58%现役国脚的早期训练经历。在里约热内卢的贫民窟,白人、黑人、混血儿童用袜筒塞纸制成的足球,在倾斜35度的坡道上磨练出举世无双的平衡感。这种全民性的足球浸润,使巴西保持着每万人23.7块足球场的全球最高密度。

四、隐形的社会分野

光鲜的融合叙事背后,结构性不平等依然存在。白人群体在高等教育占比达68%,平均收入比混血群体高42%。足球领域的数据更具讽刺性:尽管黑人球员占职业联赛球员的35%,但俱乐部管理层白人比例高达91%。2023年巴西足协换届选举中,12人执行委员会仅出现1位混血面孔。

这种矛盾在足球风格演变中尤为明显。随着欧洲资本注入,巴西联赛的场均传球次数从2010年的382次增至2023年的521次,传统即兴发挥减少23%。新生代球员恩德里克在科林蒂安青训营接受的,已是完全欧化的体能监测与战术训练体系。

五、身份认同的现代挑战

在全球化冲击下,巴西正经历着民族认同的再定义。2022年人口普查首次出现"帕尔多人"(混血群体)数量超过白人的拐点,但社交媒体上NãoSouPardo(我不是混血)的话题标签,暴露出年轻世代对肤色标签化的抗拒。足球明星维尼修斯在西班牙遭受的种族歧视事件,引发国内83%混血青年的身份焦虑。

这种认同危机反映在足球领域,表现为国家队战术风格的迷失。2026世预赛期间,巴西队控球率58%却转化率仅9%,折射出技术天赋与战术纪律的失衡。正如人类学家达马塔所言:"我们的足球正在从桑巴韵律转向工业节拍,但发动机里流淌的仍是混合汽油。

历史的层积岩仍在生长,这个国家用五个世纪证明了人类基因融合的可能性,却仍需面对文化整合的终极命题。当内马尔在巴黎圣日耳曼更衣室用葡萄牙语、法语、西班牙语切换交流时,他不仅是足球大使,更是巴西民族性的现代注脚——永远在融合中寻找自我,在流动中定义归属。