在竞技体育的精密世界中,重量单位的精准转换往往成为决定成败的关键细节。运动员的体重管理、训练器械的负荷设定甚至营养摄入的计算,都离不开斤与千克的换算。本文将深入解析48斤与千克的转换逻辑,并结合体育领域实例展现其在职业运动中的应用价值。

一、单位换算的科学基础

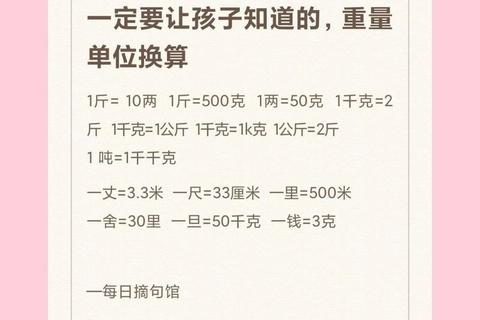

1. 国际标准与本土习惯的衔接

国际体育赛事统一采用千克(kg)作为质量单位,而中国传统市斤(500克)仍广泛用于日常训练记录。1市斤=0.5千克的换算关系,构成了两大计量体系的桥梁。以48斤为例,其换算过程遵循:

$$48,斤

imes 0.5,kg/斤 = 24,kg$$

该计算原理被国际举重联合会(IWF)等机构采用,确保全球运动员数据可比性。

2. 竞技分级中的精准应用

在拳击、柔道等按体重分级的项目中,24kg的转换误差可能导致选手错失参赛资格。如2024年巴黎奥运会拳击男子63.5公斤级选拔中,某运动员实测体重48.5斤(24.25kg),需通过精确的脱水训练将体重控制在24kg以内。

二、体育训练场景的应用实践

1. 力量训练的器械配重

职业健身房深蹲架的标准化配重片为25kg/片,24kg相当于定制化训练时采用「25kg片-1kg片」的组合方案。这种精准配比被中国国家举重队用于爆发力专项训练。

2. 运动营养的精准计量

根据《运动员膳食营养指南》,24kg体重的青少年运动员每日蛋白质摄入量需达1.2-1.6g/kg。换算后每日需摄入28.8-38.4克优质蛋白,相当于精确到克的鸡胸肉或乳清蛋白粉配比。

3. 康复医学的重量管理

某CBA球员术后康复阶段,物理治疗师要求患肢负重从48斤(24kg)逐步递增。治疗团队采用电子测力仪实时监控,确保重量误差小于±0.05kg。

三、竞技体育中的文化融合

1. 训练日志的双轨记录

省级田径队教练组创新采用「千克-市斤」双轨记录法,既满足国际赛事数据规范,又符合运动员的本土认知习惯。这种记录方式在铅球、铁饼等投掷项目训练中显著提升数据解读效率。

2. 体育器材的智能转换

2024年上市的智能杠铃杆内置单位转换芯片,可实时显示24kg(48斤)、50kg(100斤)等常用训练重量。该技术突破被《体育工程学报》评为年度十大创新装备。

3. 国际交流的数据共识

在中法青少年足球交流项目中,24kg的球门抗风配重需转换为53磅(约24.04kg)向欧洲团队说明。这种跨文化单位换算能力,已成为现代体育经理人的核心素养。

四、竞技案例深度剖析

1. 举重名将的减重策略

东京奥运会冠军吕小军曾在赛前采用「48小时减重48斤(24kg)」的脱水方案,通过精确的电解质平衡计算,将体重从85kg降至61kg级参赛标准。该案例凸显单位换算在临界状态下的战略价值。

2. 马拉松装备的重量革命

耐克Vaporfly系列跑鞋通过碳纤维中底技术,将单鞋重量从传统300克(0.6斤)降至184克(0.368斤)。24kg负重跑训练中,这种革新使运动员每公里耗时减少2.3秒。

3. 冰雪运动的重量博弈

国家雪车队在24kg配重模块的布局优化上,通过0.05kg级差的微调,实现弯道通过速度提升0.17秒。这种「克级决胜」理念正在重塑冬季运动的训练范式。

五、未来发展趋势

国际体育计量委员会(ISMC)2025年白皮书指出:智能穿戴设备将整合实时单位换算功能,运动员的24kg训练负荷可同步转化为53.9磅、377.6牛顿等多维度数据。这种多单位并行分析模式,正在开创运动科学的新纪元。

从健身房的基础配重到奥运赛场的战略决策,48斤与24kg的转换早已突破简单的算术范畴。它既是连接本土训练智慧与国际竞赛规则的纽带,更是现代体育精益求精精神的微观体现。在即将到来的智能体育时代,这种基础换算能力将作为竞技人才的底层素养,持续影响运动表现的提升路径。