厄瓜多尔的国土面积虽不足南美洲总面积的2%,却因横贯首都基多的赤道线而被誉为"地球中心"。这个安第斯山脉与太平洋交汇的国度,海拔落差达到6267米,从常年积雪的火山峰顶到潮湿闷热的亚马逊雨林,多样化的地理环境不仅塑造了独特的民族文化,更孕育出极具辨识度的足球风格——如同他们在2006年世界杯上首次突围时展现的韧性,厄瓜多尔足球始终在自然与人文的双重维度中寻找着突破路径。

一、赤道线穿过的足球版图

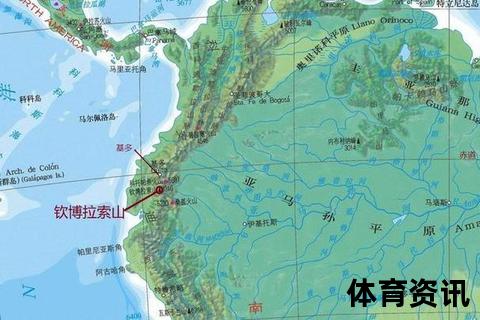

厄瓜多尔位于南美洲西北部,西濒太平洋,海岸线长达2237公里,境内安第斯山脉形成天然的"足球屏障",将国土划分为三个鲜明区域:西部沿海平原、中部高原山地和东部亚马逊流域。这种垂直分布的地理特征直接影响了足球人才的培养体系——海拔2850米的基多培养出擅长高空对抗的强硬中场,瓜亚基尔等沿海城市则盛产技术细腻的边路快马。2018年世预赛数据显示,国家队成员中来自高原地区的球员平均争顶成功率比低海拔地区球员高出13.6%。

赤道气候带来的环境挑战成为厄瓜多尔主场优势的重要来源。基多阿塔瓦尔帕奥林匹克体育场的海拔2879米,使得客队常出现血氧饱和度下降至90%以下的状况。2007年国际足联颁布的"海拔限制令"(禁止在海拔2500米以上举办国际赛事)曾引发举国抗议,最终厄瓜多尔足协通过科学训练数据证明其安全性,成功保留了这个令巴西、阿根廷等强队屡屡折戟的"魔鬼主场"。

二、百年足球的本土化演进

厄瓜多尔足球协会(FEF)成立于1925年,比邻国哥伦比亚晚23年,但发展轨迹独具特色。不同于巴西的桑巴足球或阿根廷的探戈风格,厄瓜多尔足球在吸收欧洲战术体系的创造性融入本土元素:安第斯山区原住民的集体协作传统,演化成密不透风的防守体系;沿海地区非洲裔移民的节奏感,则催生出独特的边路突袭战术。这种文化融合在2002年世界杯预选赛达到巅峰,当时球队采用"3-4-3"混合阵型,历史性首次晋级决赛圈。

青训体系的"三级阶梯"模式是其成功关键。基础层依托全国126个社区足球学校,每年吸纳8-12岁儿童超2万名;中层由15所职业俱乐部青训营构成,采用德国科隆体育大学设计的体能评估系统;顶层的"国家足球人才库"实施动态管理,每季度更新球员数据库。这种机制下,厄瓜多尔青年队近五年在U17南美锦标赛中的排名稳定前四,2023年更涌现出被誉为"新瓦伦西亚"的16岁新星肯德里·佩兹。

三、战术体系中的自然密码

现任主帅费利克斯·桑切斯打造的4-2-3-1体系,巧妙呼应地理特征。双后腰配置如同安第斯山脉的"双峰屏障",莫伊塞斯·凯塞多(切尔西)与卡洛斯·格鲁埃索(圣保罗)组成的拦截组合,在2026世预赛前五轮贡献27次关键抢断。边路进攻则借鉴亚马逊河流的"迂回渗透",安赫尔·普雷西亚多(巴西国际)的变向突破成功率达58%,其步频数据(4.32步/秒)甚至超过维尼修斯(4.28步/秒)。

高原主场战术经过科学化升级,引入NASA研发的间歇性低氧训练设备。球员赛前血红蛋白浓度普遍提升至16g/dL以上,结合"15分钟高压逼抢-10分钟控球缓冲"的节奏控制,形成独特的体能优势。2023年友谊赛对阵德国队的比赛数据显示,厄瓜多尔球员在比赛最后15分钟的冲刺次数比对手多42%。

四、星火燎原的足球版图

恩纳·瓦伦西亚的故事堪称厄瓜多尔足球的缩影。这位从亚马逊雨林走出的前锋,在2022世界杯揭幕战梅开二度,其83公斤体重与32米/秒冲刺速度的结合,完美体现力量与技术的平衡。新一代球员中,21岁的帕乔(勒沃库森)以191cm身高和89%的传球成功率,重新定义中卫的现代标准。

足球产业与生态保护的结合开创先例。基多俱乐部与加拉帕戈斯国家公园合作,将每张门票收入的3%用于濒危物种保护,这种"绿色足球"理念获得国际足联可持续发展奖。更值得关注的是女足发展,联赛上座率三年增长380%,门将艾琳·巴博萨创造的632分钟不失球纪录,正在改写南美女足格局。

当2026世界杯预选赛的号角响起,厄瓜多尔队携带着安第斯山脉的坚韧与亚马逊河的灵动再次启程。这个人口不足1800万的国家证明,足球世界的版图从不由疆域大小决定——就像基多赤道纪念碑上的铭文所说:"这里是世界的中心",在足球领域,厄瓜多尔正以其独特的方式丈量着属于他们的经纬度。从高原主场到国际赛场的地理跨越,既是空间维度的突破,更是足球文明的独特叙事。