在体育行业中,体重管理是运动员竞技状态的核心指标之一。无论是拳击、举重的量级划分,还是马拉松选手的耐力优化,体重的精确记录与换算都直接影响训练计划的制定和比赛策略的执行。以“53千克等于多少斤”这一基础问题为切入点,我们不仅需要掌握换算方法,更要理解其背后的科学逻辑与文化差异,从而在全球化背景下实现数据的无缝对接。

一、基础换算:从数学公式到实践验证

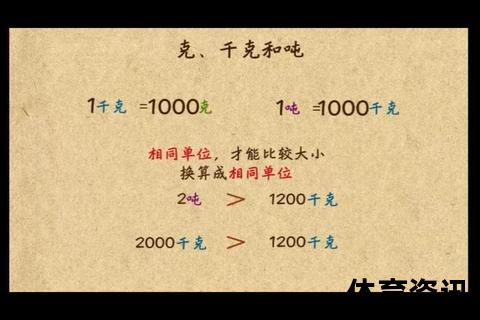

公斤(kg)与斤的换算关系是国际标准与本土化计量的典型结合。根据国际单位制,1公斤等于1千克,而中国传统的“市斤”定义为1斤=500克。公斤与斤的换算公式为:

[ 1 ,

ext{kg} = 2 ,

ext{斤} ]

由此可得,53千克(kg)等于106斤(53 × 2 = 106)。

换算步骤解析:

1. 确认单位定义:明确公斤与斤的进制关系(1kg=2斤);

2. 直接乘法运算:将公斤数值乘以2,得到对应的斤数;

3. 验证数据准确性:例如,53kg×2=106斤,与标准换算表一致。

这一过程看似简单,但在体育领域,任何细微的误差都可能导致训练负荷失衡或比赛资格争议。例如,举重运动员若因单位混淆导致体重超标0.1kg(即0.2斤),可能被迫调整参赛级别,直接影响成绩。

二、应用场景:体重管理如何塑造竞技优势

1. 量级划分与公平竞争

在拳击、柔道、摔跤等按体重分级的项目中,运动员需严格控制在目标级别内。以53kg(106斤)为例,若一名拳击手实际体重为53.5kg(107斤),则需通过脱水或调整饮食降至53kg以下,否则将升级参赛,面临更强的对手。

案例:

2. 营养计划与体能优化

营养师常以“斤”为单位制定膳食方案,而国际赛事数据多以公斤记录。例如,足球运动员每日蛋白质摄入量需按体重计算(1.2-1.7g/kg),若体重为53kg,则需摄入63.6-90.1g蛋白质,折合成食材重量(如鸡胸肉约含30%蛋白质),需精确至“斤”级单位。

3. 装备与器材的标准化

运动装备的重量标注需兼顾国内外标准。例如,健身房的杠铃片若以“斤”标注(如20斤),需同步转换为公斤(10kg),便于国际运动员使用。

三、文化差异与全球化挑战

1. 单位使用的区域偏好

2. 青训体系中的单位教育

中国青少年足球学校在教学中需强化单位换算能力。例如,U12球员的体重增长若以“斤”记录(如半年增重5斤),需转换为2.5kg,以便与国际球探报告对接。

四、科技赋能:从手动计算到智能工具

现代体育科技已实现单位自动换算,减少人为误差:

五、常见误区与风险提示

1. 混淆“市斤”与“磅”:1磅≈0.4536kg,与市斤(0.5kg)不同,误用可能导致数据偏差;

2. 忽略小数点精度:53.0kg与53.5kg虽仅差0.5kg(1斤),但可能触发比赛资格复核;

3. 文化惯性影响决策:部分基层教练习惯以“斤”口头传达目标,需书面记录时务必注明公斤值。

六、单位换算背后的体育科学精神

从53kg到106斤,不仅是数字的转换,更是科学训练与国际化接轨的缩影。在数据驱动的现代体育中,唯有将基础换算能力与技术创新结合,才能在全球竞技舞台上实现“毫厘之争,决胜千里”。

参考资料:[[53]][[54]][[55]]