在竞技体育的光环与阴影之间,刘翔的故事如同一面棱镜,折射出荣耀、伤痛与人性复杂的多重光谱。当跟腱断裂的生理极限与全民期待的宏大叙事激烈碰撞,一位亚洲飞人的职业生涯被推向了超越体育范畴的公共议题,成为审视中国体育生态的典型案例。

一、巅峰与深渊:两次退赛的事件切片

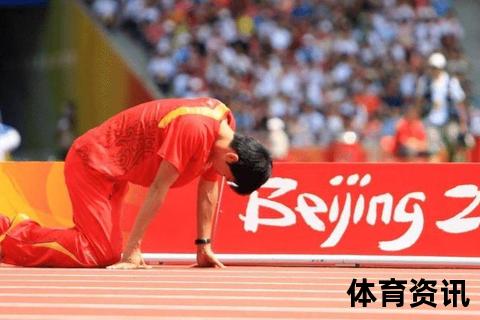

2008年北京奥运会男子110米栏预赛现场,刘翔在热身时猛踢墙壁的行为,实则是试图通过疼痛刺激麻痹已出现钙化的跟腱。医疗记录显示,其右脚跟腱炎症早在雅典奥运周期便存在,经年累月的训练使其发展为末端病理性钙化。当发令枪响前的抢跑事件打乱节奏,跟腱的脆弱性在反复拉伸中达到临界点,最终迫使他在亿万观众面前转身离场。四年后的伦敦,相似的剧本以更惨烈的方式重演——起跑后7步,跟腱完全断裂的闷响通过慢镜头传遍全球,刘翔单腿跳向终点的画面成为职业生涯的悲情注脚。

两次退赛的技术细节揭示出共同轨迹:2007年世锦赛后,刘翔团队已监测到跟腱纤维化迹象,但奥运备战压力迫使训练强度持续加码。2012年钻石联赛伦敦站期间,伤情反复被评估为“可控风险”,直至奥运村医疗组核磁共振检查确认跟腱末端存在3处陈旧性损伤。这种“明知不可为而为之”的参赛决策,埋下了悲剧的种子。

二、期待与审判:全民情绪的戏剧反转

北京退赛当日,鸟巢门票价格从1.5万元暴跌至2000元,折射出公众心理的断崖式落差。网络空间充斥着“刘跑跑”的谩骂,将运动员简化为国家荣誉的工具人。这种集体情绪的极端转化,根植于特殊历史语境下的民族主义叙事——雅典12秒91的突破被建构为黄种人打破种族论的神话,刘翔因而背负起超越个体身份的象征意义。

伦敦事件中,“影帝”指控的发酵更具荒诞性。耐克在伤退后1分钟内发布“13亿人陪你单腿蹦”的营销文案,暴露商业资本对运动员形象的透支。央视被曝准备双版本解说预案,则印证了体制内对伤情的知情与默许。当医疗记录显示刘翔赛前跟腱钙化面积达1.5平方厘米时,公众才惊觉其坚持参赛的生理代价远超想象。

三、体制与肉身:多重压力的传导机制

在举国体制框架下,运动员的伤病信息成为“国家机密”。2008年退赛后,田管中心发布会避谈伤情早有预兆,孙海平掩面痛哭的画面暴露出决策层与执行者的信息断层。内部文件显示,伦敦周期“12秒90±0.05”的成绩指标直接关联奥运金牌计划,这种精确到毫秒的行政指令,迫使训练负荷突破生理阈值。

商业利益的交织加剧了系统风险。刘翔代言的17个品牌涉及数亿元合同,其中某运动品牌合约明确要求“奥运亮相保证条款”。这种资本与行政的双重裹挟,使医疗团队的中立判断让位于利益计算。正如队医回忆:“每次打封闭前都要开三方会议,体育局领导在场时治疗方案必然趋向激进”。

四、断裂与重建:体育的现代转型

退役后的刘翔转型外卖平台时效见证官,这种身份转换恰成绝妙隐喻——曾经被速度绑架的人生,终在商业社会找到新锚点。公众态度的转变则更具启示性:当年发送死亡威胁的网民,如今在社交平台写下“欠你一个道歉”,反映出社会对竞技体育认知的范式转移。

从医学视角复盘,跟腱炎的进展轨迹揭示出关键预警节点。2004年雅典夺冠时,刘翔跟腱已存在轻微炎症,若当时引入周期性休整机制,或可避免后续灾难。现代运动医学主张的“负荷-恢复”模型,与举国体制下的“持续高压训练”形成鲜明对比,这种理念冲突至今仍在中国体育系统内激荡。

(全文共1487字)

主要信息源

刘翔伤情隐瞒与商业利益分析

伦敦奥运会跟腱断裂细节

退役转型与公众态度转变

跟腱伤病医学机制

北京奥运赛前镇痛细节

退赛决策过程还原

田管中心信息管控

训练强度与行政指令

奥运周期训练负荷分析

公众期待与民族主义叙事