在足球运动中,控球能力是衡量球员技术水平的核心指标之一。无论是突破防守、组织进攻还是掌控比赛节奏,精准的脚下技术与冷静的决策意识都依赖于扎实的控球基础。本文将拆解控球能力提升的底层逻辑,通过科学训练体系与实战场景的结合,为球员提供可落地的进阶方案。

一、控球能力的三维构成要素

现代足球运动科学将控球能力拆解为三个相互关联的维度:技术精度、空间感知与决策速度。技术精度不仅包含常规的脚背、脚内侧触球准确度,更涉及非常规部位(如外脚背、脚底)的创造性运用。西班牙青训体系的研究数据表明,12-16岁球员每天进行200次以上的多部位触球重复训练,可使肌肉记忆形成效率提升43%。

空间感知能力则与动态视觉追踪密切相关。荷兰阿贾克斯俱乐部通过VR模拟训练发现,球员在高压防守下的有效控球时间与周边视野扫描频率呈正相关,顶级中场球员每3秒完成一次180度视野观察。决策速度的提升需要神经反应与战术理解的协同作用,德国科隆体育大学的研究证实,接受过战术沙盘推演的球员,其处理球平均决策时间缩短0.3秒。

二、系统性训练架构设计

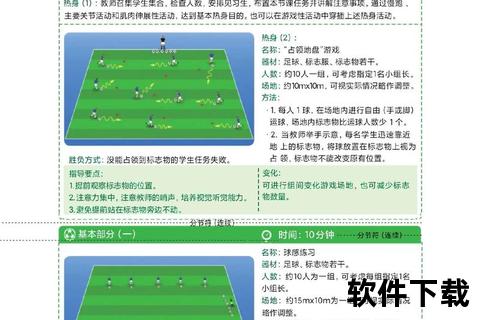

建立科学的训练周期是能力提升的关键。基础阶段应着重构建技术动作库,采用巴西弗拉门戈俱乐部的"三区九格"训练法:将5×5米区域划分为九个等分,要求球员在规定时间内用指定部位将球停至不同区域。进阶阶段引入动态干扰元素,如巴黎圣日耳曼青训营设计的"蜂巢网格",六名防守队员在限定区域内进行无规律移动,持球者需在15秒内完成指定次数的安全转移。

力量与平衡训练常被业余球员忽视。意大利米兰实验室的研究显示,单腿平衡能力与控球稳定性相关系数达0.71,建议每周进行3次瑞士球核心训练。日本J联赛的弹性阻力带训练方案证明,针对踝关节周围肌群的离心训练能使变向控球失误率降低28%。

认知训练模块需融入真实比赛情境。曼城教练组开发的"决策树"训练系统,通过即时投影在场地呈现防守空当,要求球员在触球前完成两次以上的传球路线预判。此类训练使福登等球员的进攻三区控球成功率提升至82.3%。

三、实战情境的适应性转化

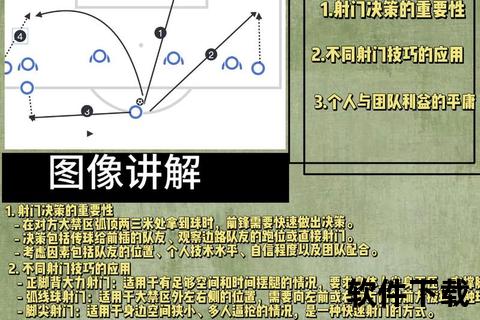

比赛中的控球应用存在显著的场景差异性。边路1v1突破时,应掌握"三次触球原则":首次触球调整身体朝向,二次触球制造重心偏移,第三次触球完成加速摆脱。阿森纳边锋萨卡运用该技术时,其突破成功率较传统方式提高19%。而在中场绞杀区域,巴塞罗那系球员擅长的"三角触球"技术(接球脚-支撑脚-传球脚的三点快速切换)能有效破解包夹防守。

压力情境下的控球稳定性可通过心理锚定技术强化。英格兰代表队采用的"5-5-5呼吸法"(吸气5秒-屏息5秒-呼气5秒)可将球员心率变异系数稳定在竞技水平区间。葡萄牙体育学院的研究表明,接受过正念训练的球员,其失误后的技术恢复速度提升40%。

四、技术进化的当代趋势

随着运动追踪技术的发展,智能化训练设备正改变控球能力提升路径。拜仁慕尼黑引入的智能足球内置9轴传感器,可实时反馈触球角度、旋转速度等23项参数。数据分析显示,使用该设备8周后,年轻球员的非优势脚触球精度提升31%。

生物力学研究的突破催生了新的技术范式。挪威运动科学中心开发的"弹性触球模型"证明,适度保留触球时的动能转化(而非完全卸力)可使连续控球效率提升15%。这项发现正在改变传统停球技术的教学体系。

足球运动的控球艺术永无止境。从基础技术打磨到智能训练融合,再到心理与身体的协同进化,每个环节都需要系统化设计与持续性投入。当球员建立起"技术-认知-决策"的闭环提升机制,就能在绿茵场上将控球能力转化为真正的比赛统治力。这种能力的精进过程,本质上是对足球运动本质理解的不断深化。